伝統の技術・職人

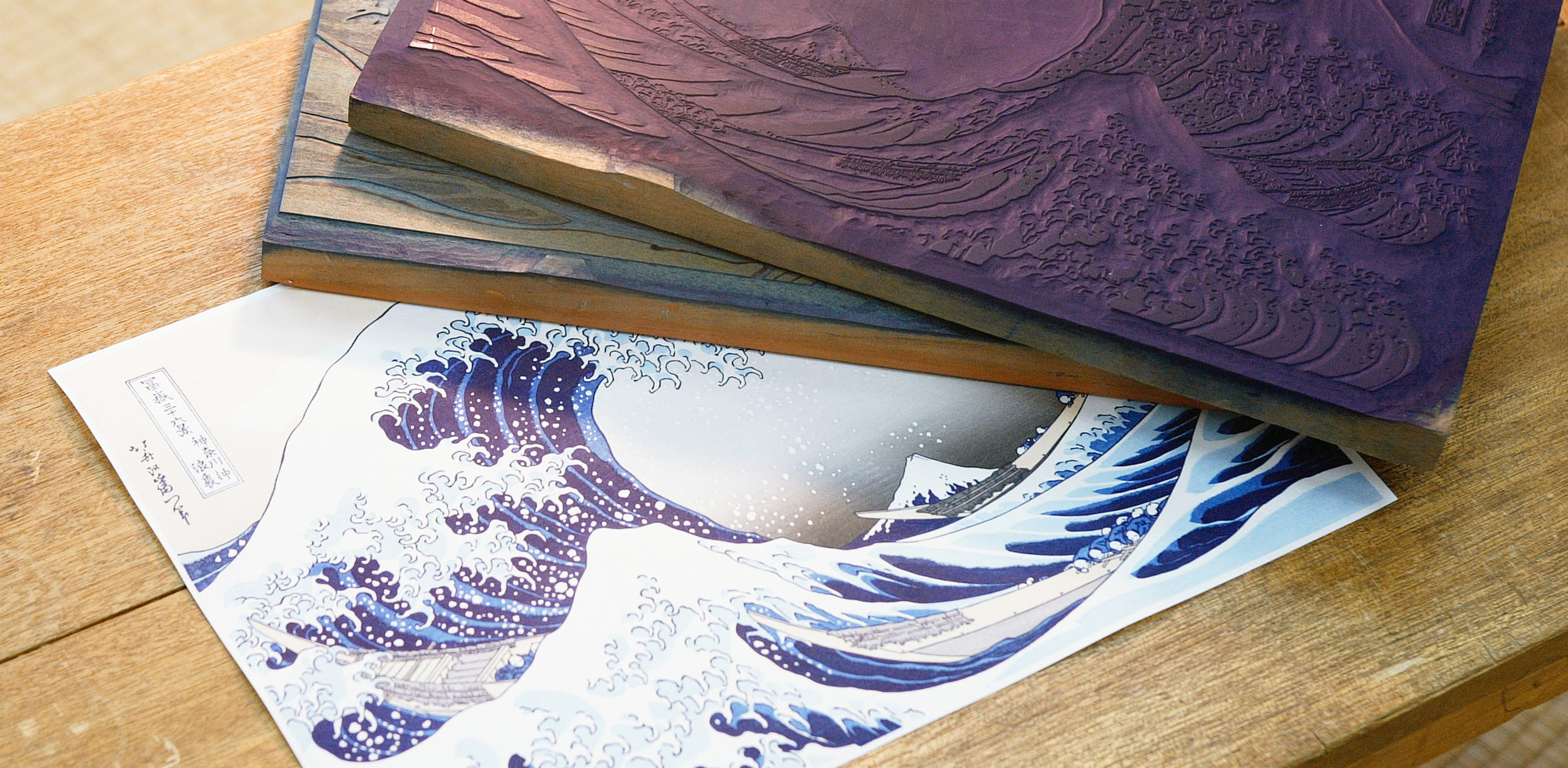

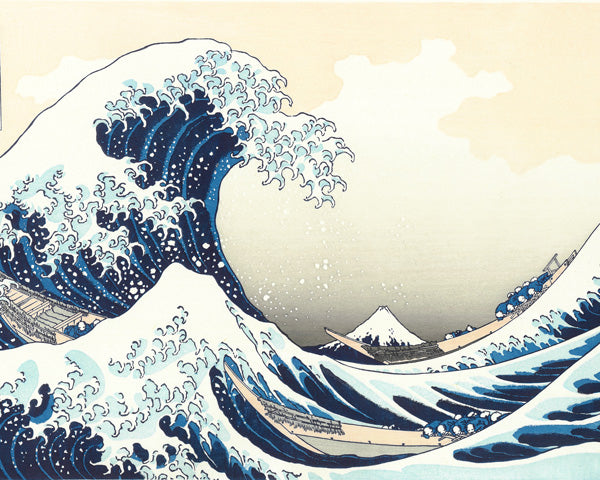

商業印刷として発展した浮世絵の制作は、効率や採算性が重視されたことから、すべての工程において無駄がなく洗練されています。葛飾北斎「神奈川沖浪裏(かながわおきなみうら)」の制作工程を通して、浮世絵の技術の基本をご紹介します。

デジタル技術が人々の暮らしの中に浸透している現代においても、

長い年月をかけて受け継がれてきた職人の手技(てわざ)により創造される

木版画作品は、人々を感動させ、日々の暮らしを豊かにしてくれるものです。

私たちアダチ版画研究所は、伝統的な木版技術の基本を守りながら、

時代にあった魅力ある作品を創造してまいります。

江戸時代に生まれた高度な木版技術を継承する職人によって、これまでに約1,200種類の浮世絵復刻版を制作してきました。その色鮮やかで温かみのある風合いは、江戸時代と同じ材料と制作方法から生まれます。

浮世絵を生んだ日本伝統の木版技術を継承するとともに、現代に活躍するアーティストとのコラボレーションを通じて「現代の浮世絵」を制作し、その魅力を世界に向けて発信しています。

商業印刷として発展した浮世絵の制作は、効率や採算性が重視されたことから、すべての工程において無駄がなく洗練されています。葛飾北斎「神奈川沖浪裏(かながわおきなみうら)」の制作工程を通して、浮世絵の技術の基本をご紹介します。

アダチ版画研究所では、木版本来の美しさを最大限に引き出すために、厳選した素材と道具を使用しています。