歌麿のあの名画の名前は? タイトル変更した浮世絵シリーズの謎

まずは、こちらの浮世絵をご覧ください。喜多川歌麿の代表作です。

おそらく多くの日本人が一度は目にしたことのある、浮世絵美人画の傑作であり、1955年には切手の絵柄にもなりました。ところで、この作品の題名、皆さんはどのように覚えていますか?

「ポッピンを吹く娘」「ポッペンを吹く女」「ビードロを吹く娘」……人によって微妙に違う答えが返ってきます。一体、どれが正解なのでしょうか。

作品名が分からない浮世絵

実はこうした作品名の表記揺れは、浮世絵には比較的よくあります。というのも、作品名が明らかでない(そもそも付けられていない)浮世絵が多いからです。後代の人が、各図の識別のため便宜上の作品名を決めましたが、所蔵者や出版物によって、その呼称が異なったものは、作品名が複数できることになりました。

歌麿のこの作品の名前も、どれが正解ということはありません。ただし、本作を所蔵する東京国立博物館は「ポッピンを吹く娘」としており、日本国内ではこの作品名が定着しているように思います。本稿でも、この作品については「ポッピンを吹く娘」と呼びたいと思います。

ところで、この作品の右肩に文字があるのに気づいた方もいるのではないでしょうか。これは、作品名とは関係ないのでしょうか? ここで、東京国立博物館の所蔵品とホノルル美術館の所蔵品を並べてみると、この作品の名称の決定が一筋縄ではいかないことが分かります。

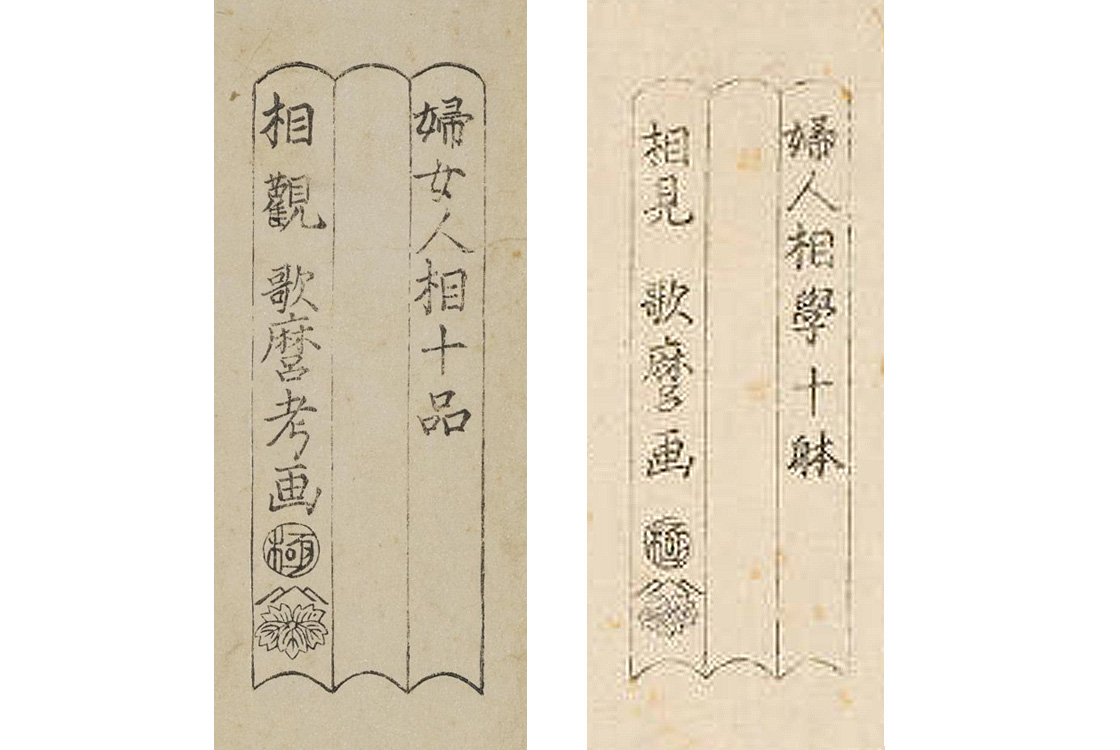

絵柄は同じなのに、文字が微妙に違う! そうなんです。ちょっと拡大して読んでみましょう。

東京国立博物館の所蔵品には「婦女人相十品/相観 歌麿考画」、ホノルル美術館の所蔵品には「婦人相学十躰/相見 歌麿画」と書いてあります。どちらも、女性のさまざまな人相を十種揃えた趣向を伝え、絵師である歌麿が、その相を見て描きました、というような具合ですが……。ちなみに、歌麿の名前の下にある丸印は検閲を受けたことを示す極印で、その下の葉っぱのマークは、版元の蔦屋重三郎の印です。

「婦女人相十品」と「婦人相学十躰」

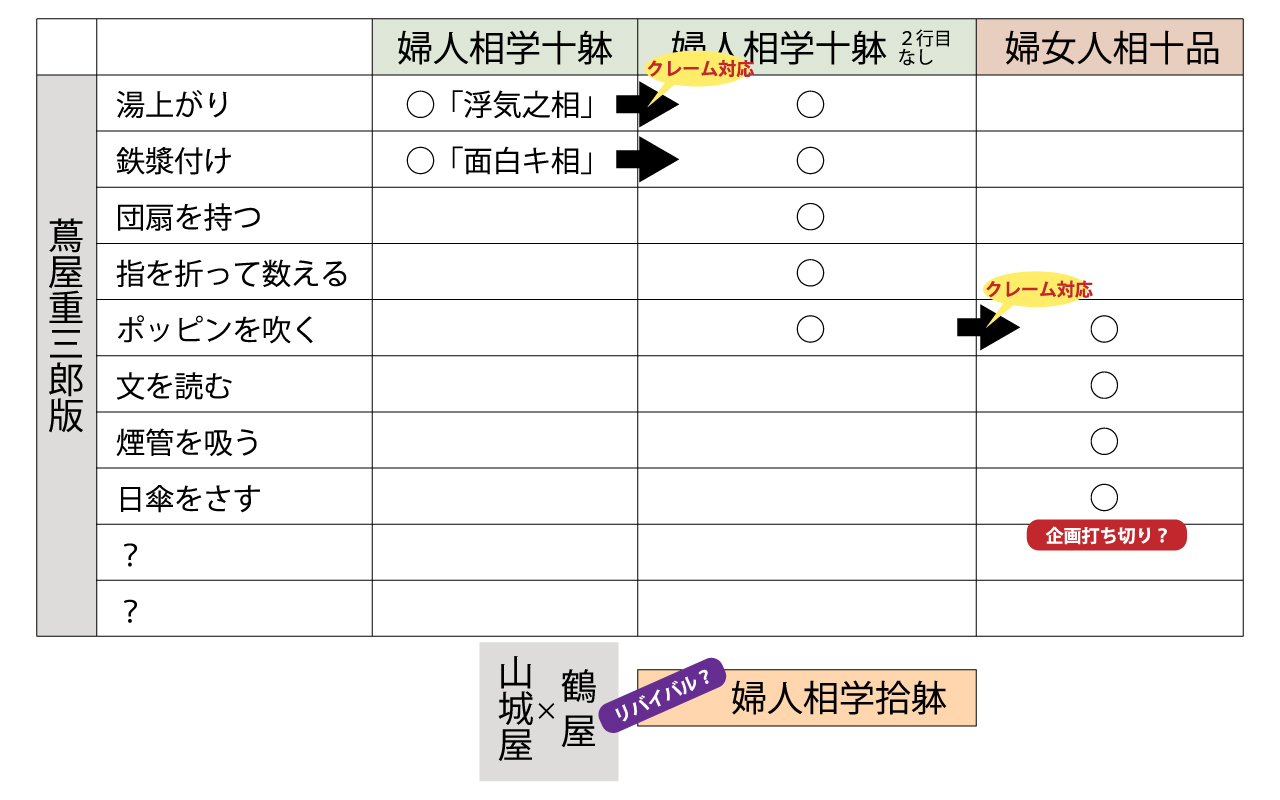

「十品」「十躰」という言葉から、「婦女人相十品(ふじょにんそうじっぽん)」と「婦人相学十躰(ふじんそうがくじってい)」は、ともに歌麿の美人画の10図揃いのシリーズ名という風に考えられます。現在、「婦女人相十品」という文字が入った作品が他に3図、「婦人相学十躰」という文字が入った作品が他に4図確認されています。

「ポッピンを吹く娘」に、この両方のシリーズ名の作品が見つかっていること、いずれも背景に雲母を用いた女性の半身像であることから、8図は同じシリーズ企画で、途中からシリーズ名が変更された、と考えられています。昭和期の研究では、はじめ「婦女人相十品」として出版され、途中なんらかの事情で「婦人相学十躰」に名称を変えたという説が有力でした。というのも、この作品群が出版された数年後に、別の版元から、「婦人相学拾躰」という歌麿の美人画のシリーズが出版されていたからです。

つまり「婦女人相十品」という名称がNGだった、ということになります。女性の顔にランクをつけるようなタイトルが問題視されたのでしょうか……?

「十品」と「十躰」どっちが先?

これに対して、平成に入り、「十躰」が先に出版され「十品」に変更された、という新説が登場しました。現在はこちらの説が支持されています。この説では、作品中の栞形三連枠に注目しています。「ポッピンを吹く娘」の三連枠は、真ん中の行が空白ですが、ここに文字の入っている作品が2図あります。

それぞれ「浮気之相」「面白キ相」と書かれています。当時人々の関心が高まっていた人相(観相学)にあやかり、この女性は「◯◯(の)相」をしている、というわけです。つまり、この栞形三連枠は、当初

1行目:シリーズ名

2行目:各図の説明(=作品名)

3行目:絵師名・版元印

だったのです。「ポッピンを吹く娘」にも、歌麿が版下絵を描いた時点では、きっと「◯◯(の)相」という文字があったはず。一体なんの相だったのでしょうか!? 残っていれば、それが作品名になったのですが。(大河ドラマ「べらぼう」では、これを「浄キ相」だったというストーリーにしていました。)

そして、この2図それぞれに「浮気之相」「面白キ相」の文字が無い作品も確認されていることから、まずこの2図を出版してまもなく三連枠の2行目の「◯◯(の)相」という表記が、なんらかの事情で使用できなくなり、残りの作品も含めて2行目の文字を消して出版した(この場合は、版木を削ればOK)ものの、さらに1・3行目の文字も変更を余儀なくされた、という風に考えられたのです。「浮気之相」と「面白キ相」がともに「十躰」のシリーズ名であることから、「十躰」が先に出版されたものだろうと考えられます。

1995年の「喜多川歌麿」展の図録の中で、この新説を提唱した浅野秀剛氏(大河ドラマ「べらぼう」の浮世絵考証をされている先生です!)は、栞形三連枠の文字の削除・変更の原因を、観相学の関係者からのクレームだったと推測しています。「◯◯(の)相」という表記や「相学」を冠したシリーズ名が、専門家の目から見ると、非常によろしくなかったのでしょう。そうであれば「歌麿"考"画」という訂正も納得がゆきます。あくまでも、この絵の人相は、歌麿の考えによって描いたものである、という断り書きになります。

雲母(キラ)の背景からうかがえる蔦重の意気込み

シリーズ名の改題の理由が外的圧力であったなら、蔦重はそれにもめげず、なんとかこの美人画のシリーズを刊行しようとしていたことになります。実際、8図を並べて見てみると、「ポッピンを吹く娘」以外の作品も、歌麿の本領が見事に発揮された、名品揃いのシリーズです。

このシリーズで、蔦重と歌麿は二つの挑戦をしています。一つは「大首絵」形式の導入です。これ以前の美人画は全身像が主流で、人物の上半身や顔にクローズする「大首絵」は、役者絵で用いられていた形式でした。有名俳優ならいざ知らず、市井の女性たちの顔を大きく取り上げた浮世絵を販売するには、歌麿のずば抜けた画力をもってしても、工夫が必要でした。そこで、作品のテーマとして人相(観相学)を大きく打ち出した、と考えられます。

(左)鈴木春信「雨夜の宮詣(見立蟻通図)」(右)勝川春章「東扇・初代中村仲蔵」ともに東京国立博物館蔵

さらに、もう一つの挑戦が、背景の「雲母摺(きらずり)」です。木版における雲母(鉱物性の粉末)の使用自体は、歌麿の狂歌絵本『画本虫撰』の中などにも確認でき、現代のラメ加工のようなきらめきが、画面の要所要所で、アクセントとして使われていました。しかし、このシリーズでは、雲母をふんだんに使用し、背景全面にパールのような光沢を生み出しています。

伝統の木版技術を継承する職人たちを擁する現代の版元「アダチ版画研究所」では、この蔦屋版の背景に用いられた「雲母」は、バレンで摺ったものではなく、型紙を用いて、膠に雲母を混ぜた絵具を刷毛で引いたものではないかと推測しています。同所がスポットライトの下で撮影した復刻版の「ポッピンを吹く娘」の輝きを見てみましょう。

今夜の #大河べらぼう では、ついに #歌麿 の代表作「ポッピンを吹く娘」が誕生。背景に惜しみなく雲母を使用したキラキラの #浮世絵 です。撮影に弊社の復刻版(※一部はドラマ用に制作したもの)を使用いただきました。背景のキラキラがより分かるよう、スポットライトの下で撮影してみました✨✨ pic.twitter.com/0HhQJAY4b1

— アダチ版画研究所 (@ukiyoe_adachi) October 26, 2025

雲母のやわらかな輝きが、女性の姿をより引き立てます。女性の肌艶が良く見えて、少女の明るくはつらつとした雰囲気がさらに伝わってこないでしょうか。このシリーズ以外でも、蔦屋が出版する錦絵には、この雲母を用いた輝く背景が登場します。一般的な雲母摺ではないので、材料費ないし工数が余計にかかったと思われるのですが、蔦屋ブランドの錦絵を特徴づけるものとして、蔦重が積極的に採用した技法であったことが分かります。

8図で打ち切り?

さて、寛政の改革で、身上半減という処分を受けた後の蔦重が、これだけの仕掛けを以て売り出した、歌麿の「婦人相学十躰・婦女人相十品」のシリーズ。なぜシリーズ名の通り10図で完結されなかったのでしょうか。(現存していないだけで、もしかしたら当時10図刊行されていた可能性もゼロではないのですが……。)

浮世絵版画の面白いところは、その出版が、社会・経済の様々な事由により左右された点です。私たちが目にしている作品の多くは、絵師の純粋な創意だけでは成立しておらず、当時の流行、版元の思惑や制作予算、彫師や摺師の技術力に影響されています。つまり、美術史の外側にも作品の真相のヒントがあり、時には消費者目線で、あるいは経営者目線や営業マン目線で作品を見ることで、発見できることもあるかも知れない、ということです。

喜多川歌麿「婦人相学十躰 団扇を逆さに持つ女」ボストン美術館蔵

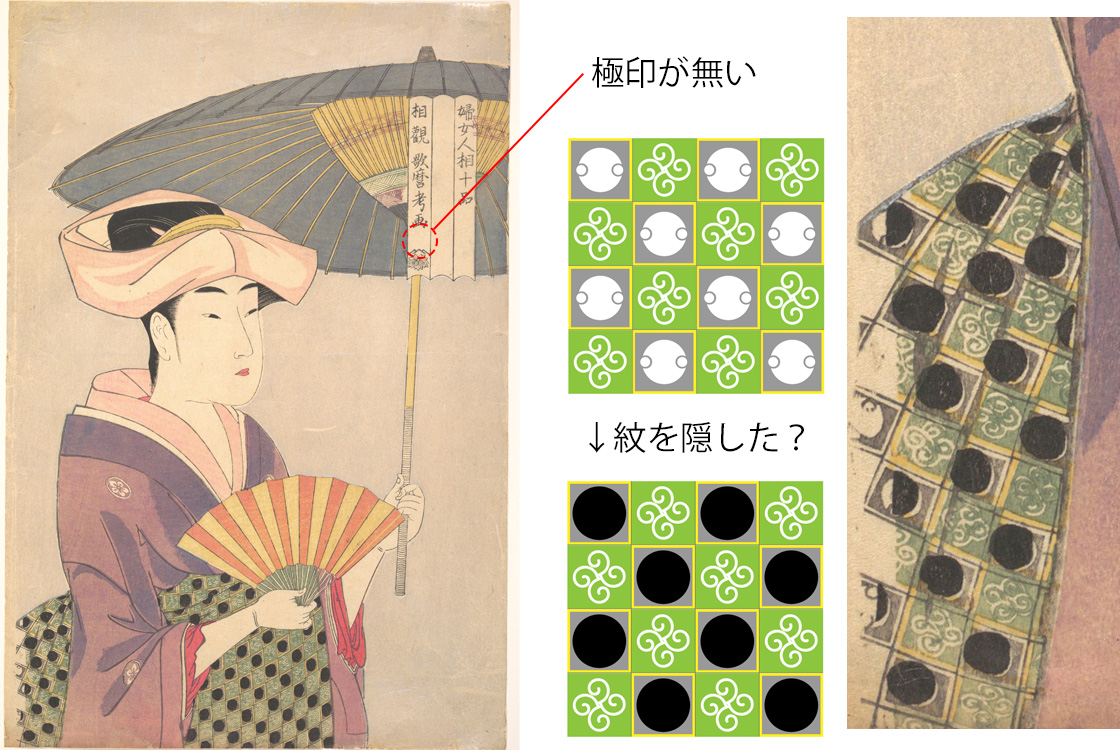

ここまで読んでくださった読者の方に、木版印刷の技術的な観点から、「婦人相学十躰・婦女人相十品」のちょっと不可解な点を挙げておきたいと思います。二つのシリーズの栞形枠の2行目が削られた後、さらに1・3行目の文字も変更することになった際、なぜ空白の2行目をそのまま残したのでしょうか。

もし、三連枠である「必要」があったとするならば、シリーズ改題の前に「日傘を差す女」の版木がすでに彫られていた可能性が出てきます。というのも、この絵だけが、栞形三連枠が傘の図柄に干渉しており、栞形を二連枠に修正するには、かなりの労力を要するからです。(それ以外の作品は、栞形枠の部分が絵柄から独立しており、三連枠を二連枠にする修正も可能です。)

また、この図のみ極印が捺されておらず、メトロポリタン美術館の所蔵品からは、帯の格子の中の模様は、もともとは子持ち分銅紋で、上からそれを隠すように円形の墨の版が加えられているようなことも確認できます。これらのことが意味することとは一体……?

歌麿の代表作にして、謎多き「婦人相学十躰・婦女人相十品」の出版の真相を解くのは、今これを読んでいるあなたかも知れません。

展覧会情報

本稿でご紹介した動画のように、蔦重や歌麿が生きた時代の雲母の輝きを「体感」できる展覧会が開催中です。

会 期:2025年10月21日~11月15日

時 間:火〜金曜日 10:00〜18:00

土曜日 10:00〜17:00

休館日:日・月曜日、祝日

会 場:アダチ伝統木版画技術保存財団 常設展示場(東京都新宿区下落合3-13-17)

観覧料:無料

お問合せ:03-3951-1267

公式サイト:https://foundation.adachi-hanga.com/information_kirakira/

本稿で紹介した歌麿作品

喜多川歌麿「婦女人相十品 ポッピンを吹く娘」東京国立博物館

喜多川歌麿「婦人相学十躰 ポッピンを吹く娘」ホノルル美術館

喜多川歌麿「婦女人相十品 ポペンを吹く娘」メトロポリタン美術館

喜多川歌麿「婦女人相十品 煙草の煙を吹く女」シカゴ美術館

喜多川歌麿「婦女人相十品 文読む女」シカゴ美術館

喜多川歌麿「婦女人相十品 扇子を持ち日傘をさす女」ボストン美術館

喜多川歌麿「婦人相学十躰 浮気之相」ミネアポリス美術館

喜多川歌麿「婦人相学十躰 面白キ相」シカゴ美術館

喜多川歌麿「婦人相学十躰 指折り数える女」大英博物館

喜多川歌麿「婦人相学十躰 団扇を逆さに持つ女」ボストン美術館

喜多川歌麿「婦人相学拾躰 煙管」シカゴ美術館

喜多川歌麿「婦人相学拾躰 ひき臼」大英博物館

喜多川歌麿『画本虫撰』メトロポリタン美術館

喜多川歌麿「婦女人相十品 日傘を差す女」メトロポリタン美術館

文・松崎未來(ライター)

- 記事をシェア:

- Tweet