ミドルエイジの北斎のお仕事! 島根県立美術館『北斎-「葛飾北斎期」「戴斗期」編』レポート

現在、島根県立美術館では企画展「永田コレクションの全貌公開〈二章〉 北斎-「葛飾北斎期」・「戴斗期」編」が開催中です。県外不出の永田コレクションで、北斎の40代半ばから60歳頃までの画業を通覧する展覧会です。

5回の展覧会で見せる「永田コレクション」の全貌

展覧会名に〈二章〉とあるように、同展は2023年春に開催された「永田コレクションの全貌公開〈一章〉 北斎-「春朗期」「宗理期」編」に続く企画展です。(展覧会レポートはこちら)

島根県立美術館は、2017年に北斎研究の第一人者である永田生慈氏(1951-2018)から、2,398件におよぶ北斎およびその門人たちの作品・資料の寄贈を受けました。同館では、この貴重な「永田コレクション」の全貌を、2031年(予定)まで、計5回の展覧会を通じて紹介する計画を立てています。今回の展覧会はその壮大な展覧会企画の第二弾。

今回の展覧会では、生涯で何度も名前を変えた北斎が、主に「葛飾北斎」や「戴斗」を名乗っていたミドルエイジの作品を紹介しています。この頃の北斎は、数多くの本の仕事に携わっています。会場にもたくさんの江戸時代の本がずらり。今年は大河ドラマの主人公が蔦屋重三郎ということもあり、当時の出版文化の豊かさと、その中での北斎の活躍ぶりをより楽しめる展覧会です。充実の展覧会をレポートします!(※本稿の写真は、前期の展示風景です。)

かるたにペーパークラフトに「東海道五十三次」カード!?

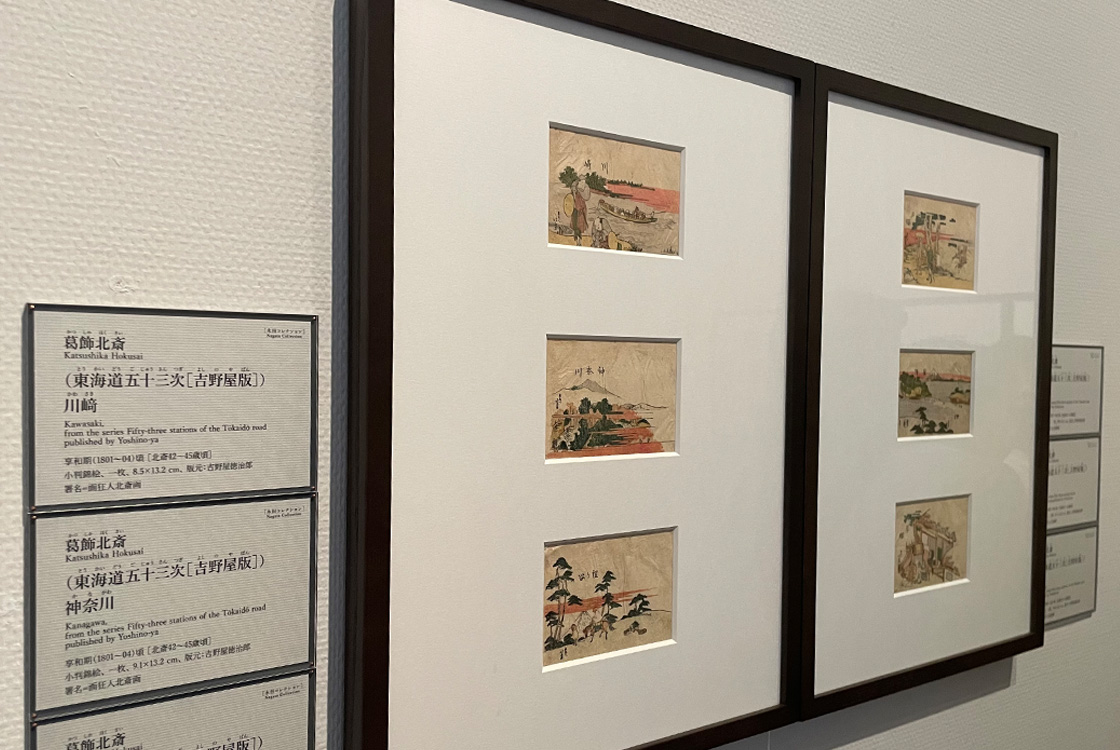

北斎の本の仕事を紹介する前に、展覧会の最初の展示室では、北斎の「東海道五十三次」が並びます。「東海道五十三次」と言えば、広重の作品が有名ですが、実は北斎も「東海道五十三次」を描いていました。会場には2つの版元から出された「東海道五十三次」が展示されており、いずれもハガキやB6判くらいの作品です。

我々がお茶漬けの付録のカードを集めたように、当時の人々も北斎の「東海道五十三次」を集めて楽しんだのでしょうか!? 小さな画面ながら、55図のシリーズの中で、図柄がマンネリ化しないよう、北斎が腐心していることがうかがえました。

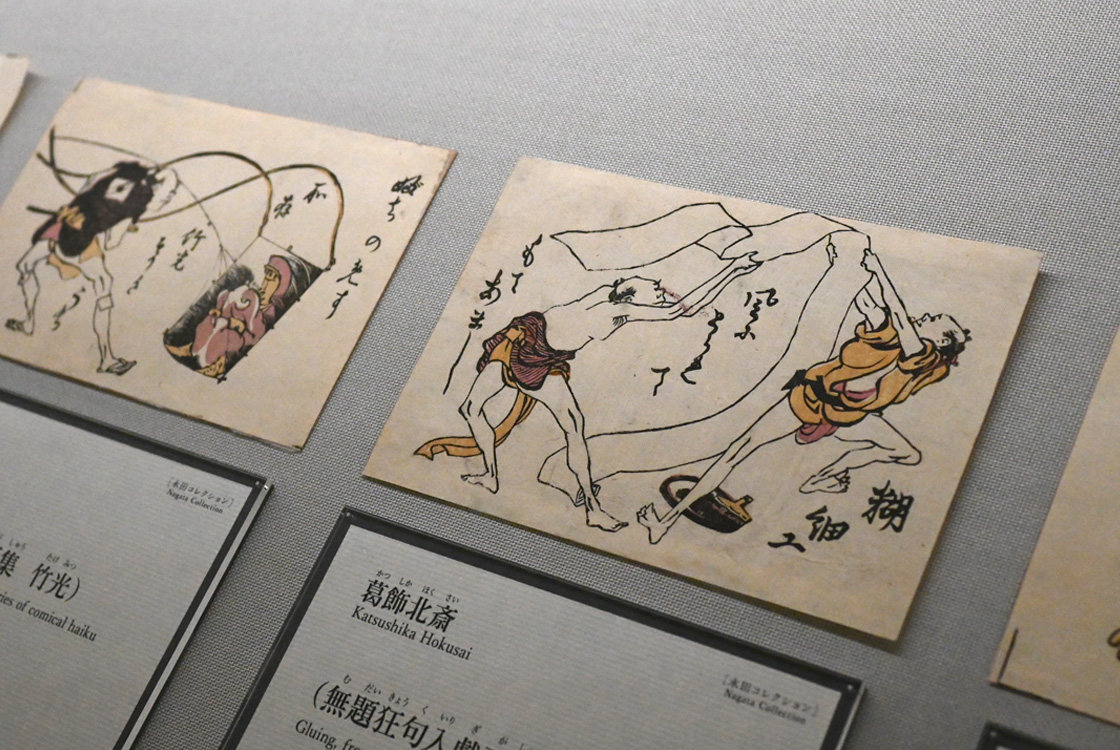

また近代の漫画のような「鳥羽絵」や、子供が切り貼りして遊ぶような「おもちゃ絵」も紹介されています。細々した画面の中にも、北斎の鋭い観察眼が生きているのですが、代表作の波や赤富士のようなダイナミックな作品とはだいぶ趣が異なります。ほとんどがはじめましての作品で、永田コレクションの網羅性に驚きます。

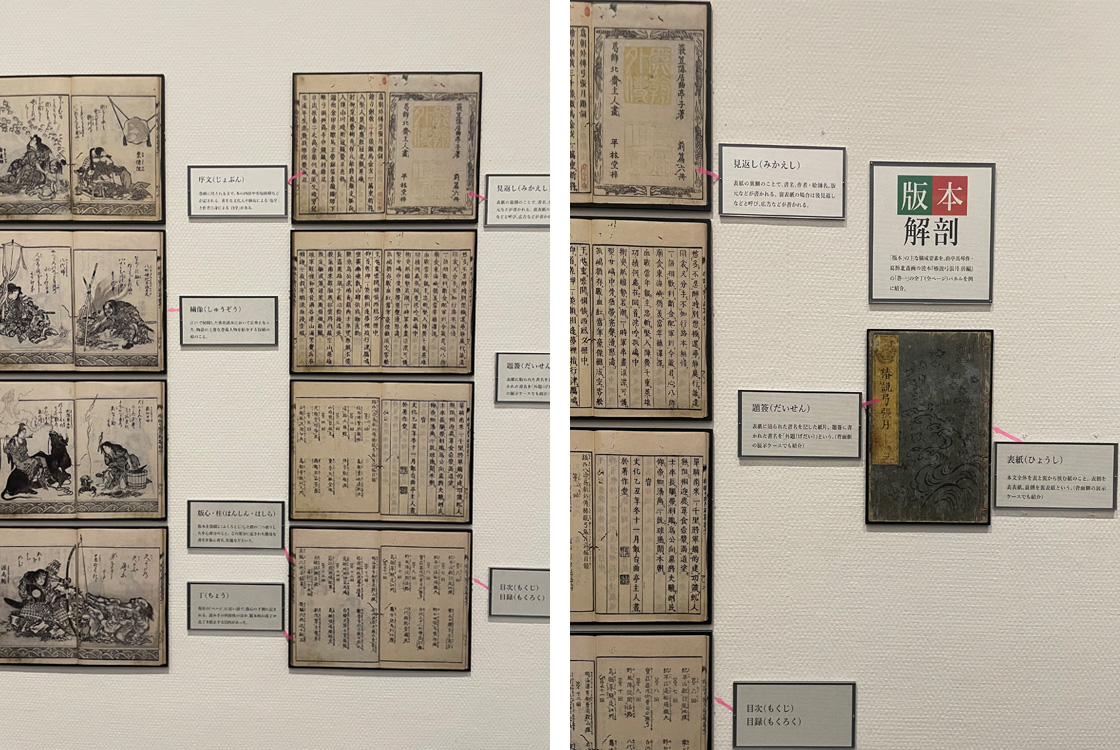

わかりやすい! 「版本」の基礎知識を学べるコーナー

次の展示室へ続く通路には、江戸時代の版本についての基礎知識を得ることのできるコーナーがあります。これまでにも、版本を中心とした展覧会はいくつか見て来ましたが、島根県立美術館のこのコーナー、ダントツでわかりやすかったです!

特に、一冊の本を分解した写真を壁面に並べ、該当箇所に説明を付したこの「版本解剖」のコーナーは、視覚的にすっと頭に入って来ました。

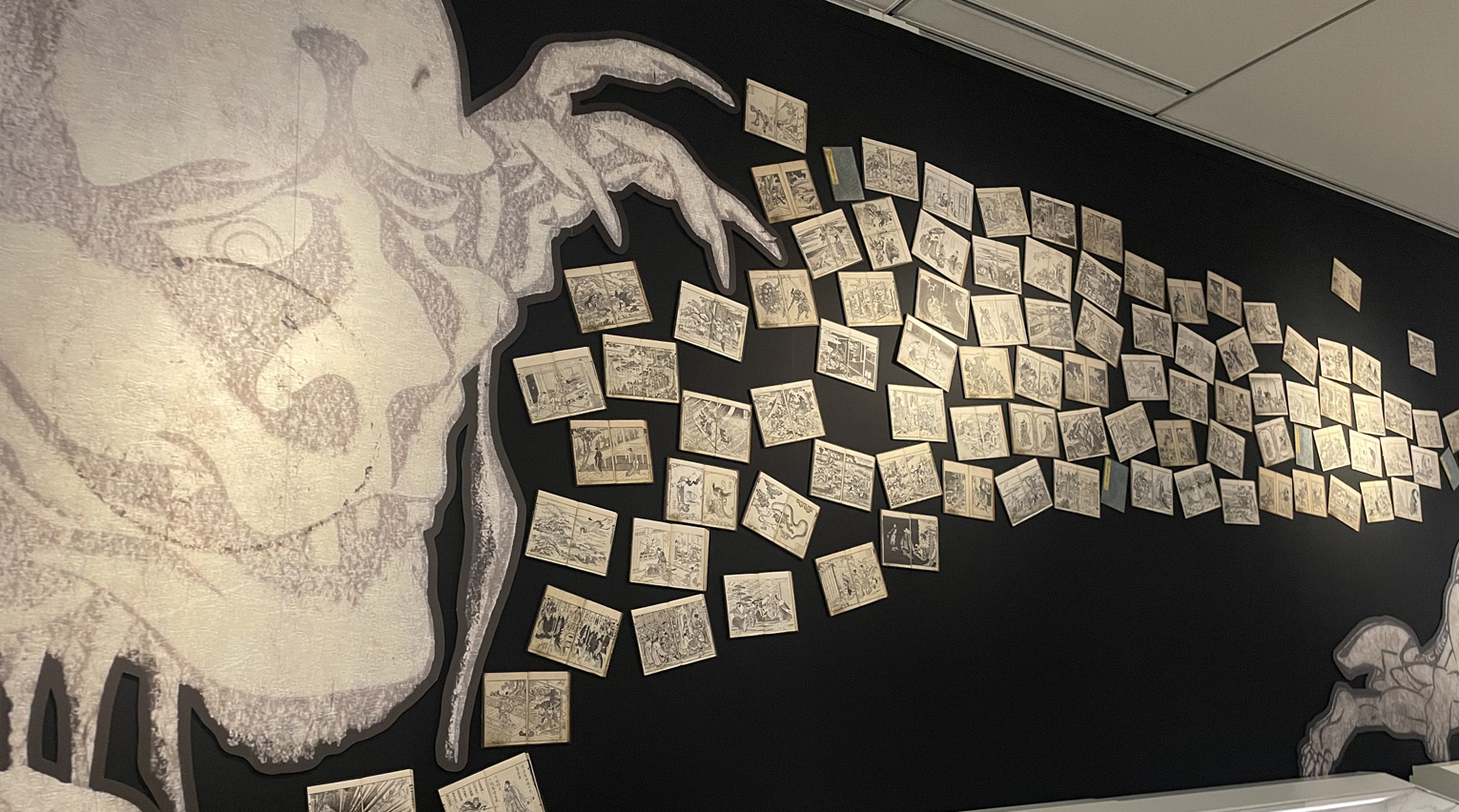

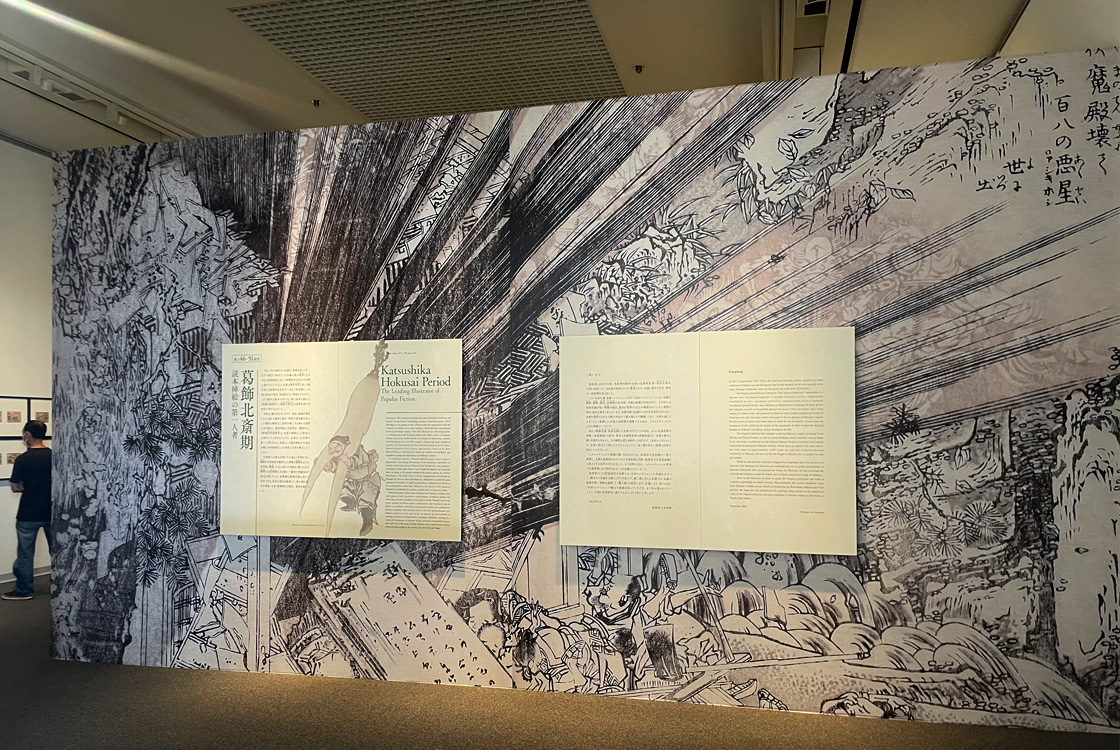

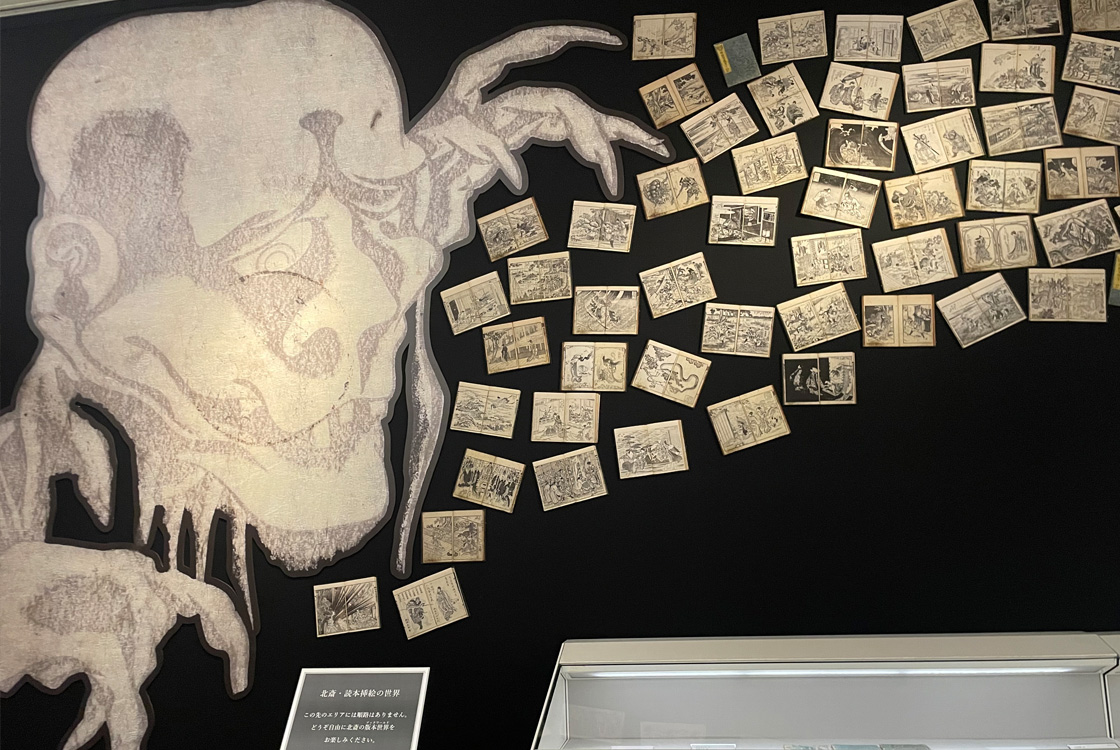

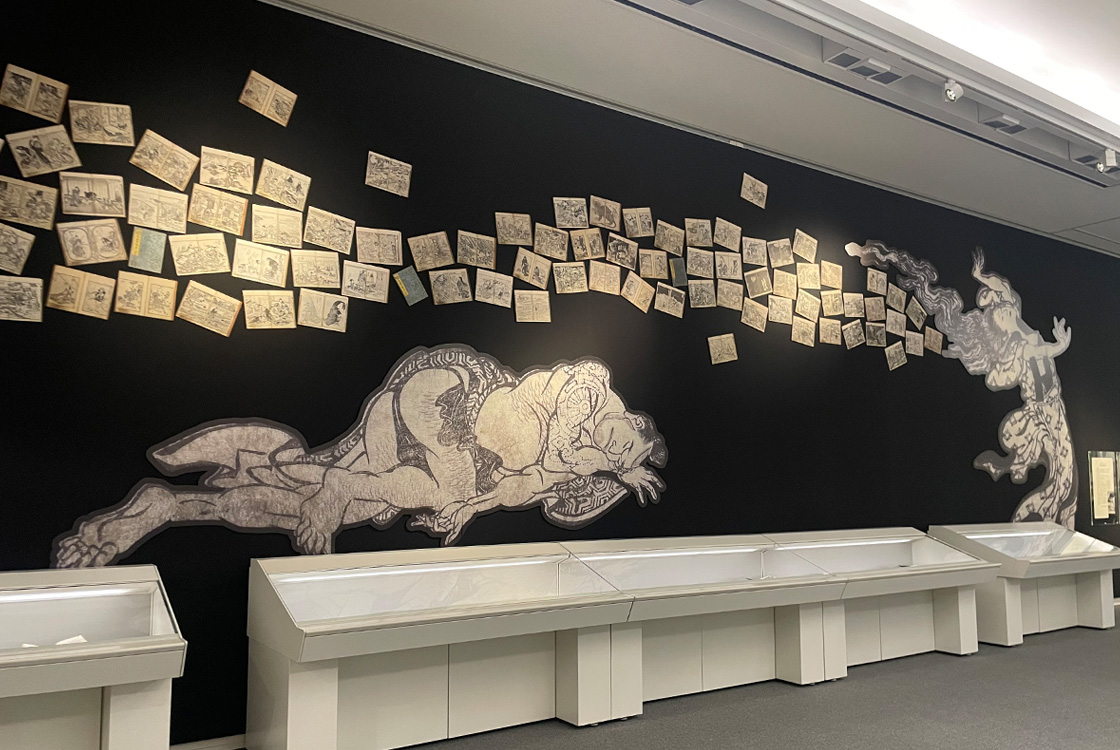

北斎のイマジネーションが充満! 圧巻の読本の展示室

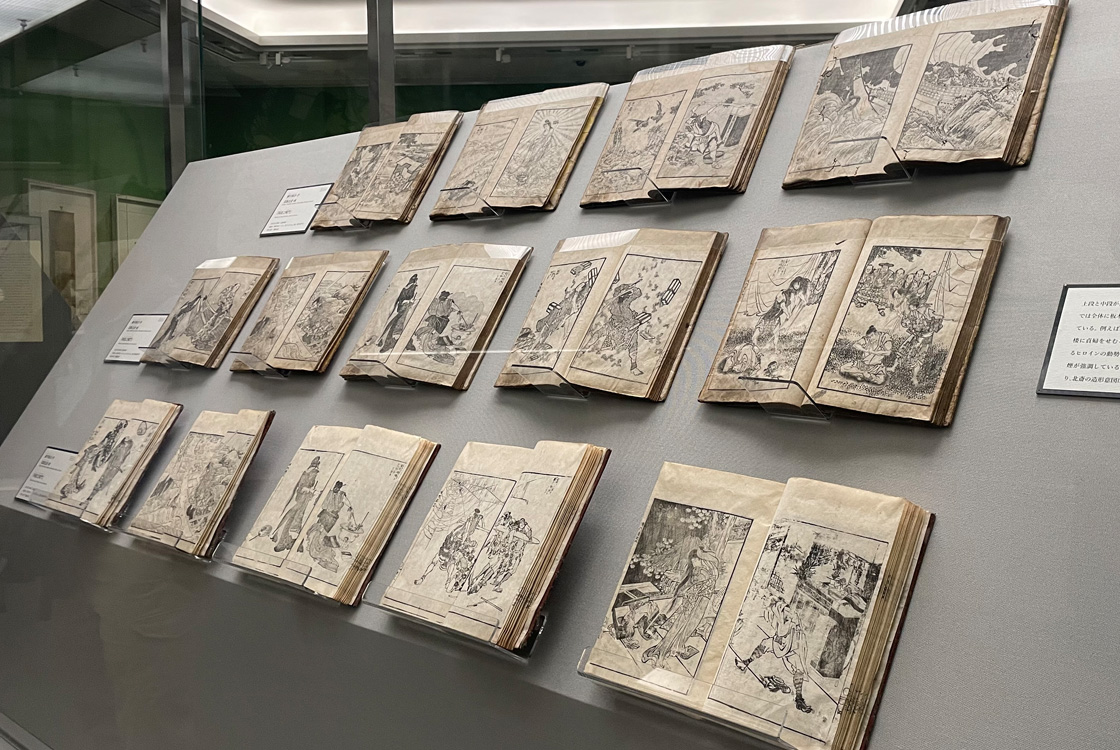

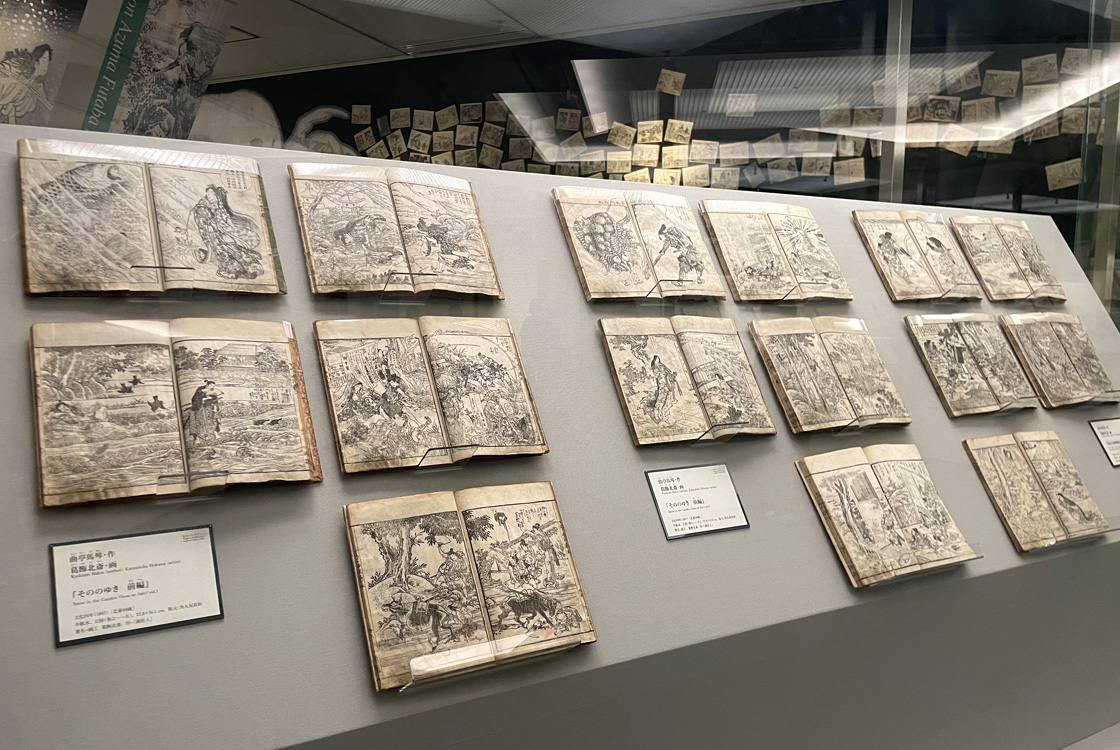

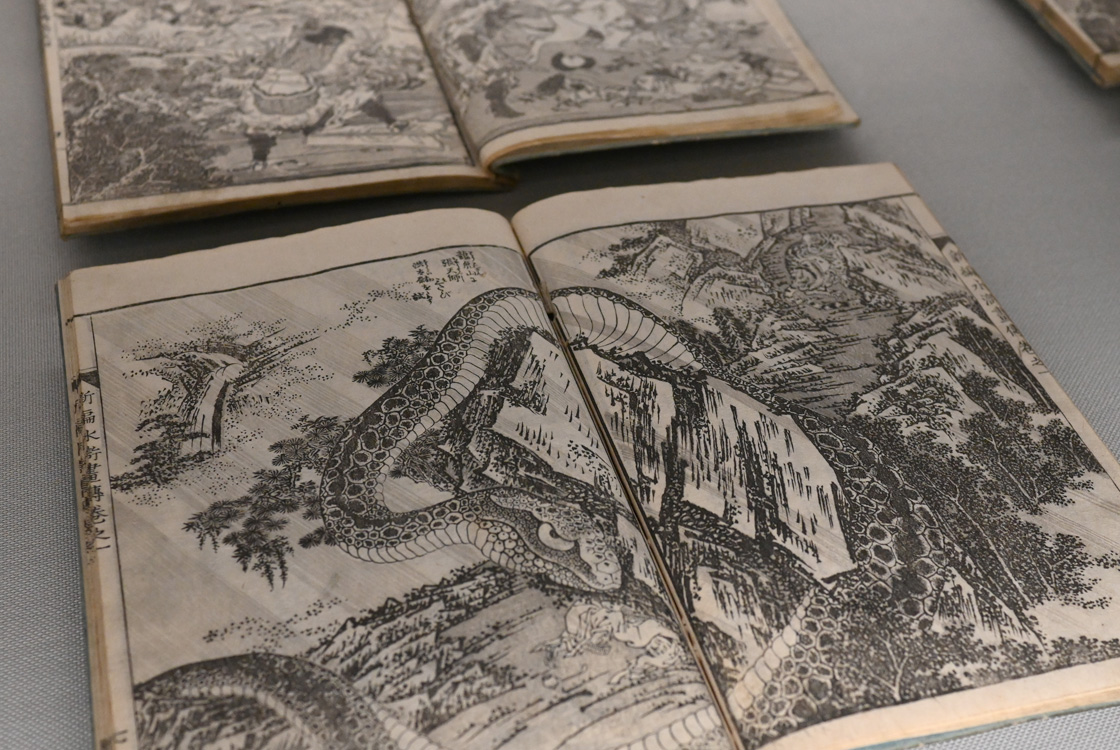

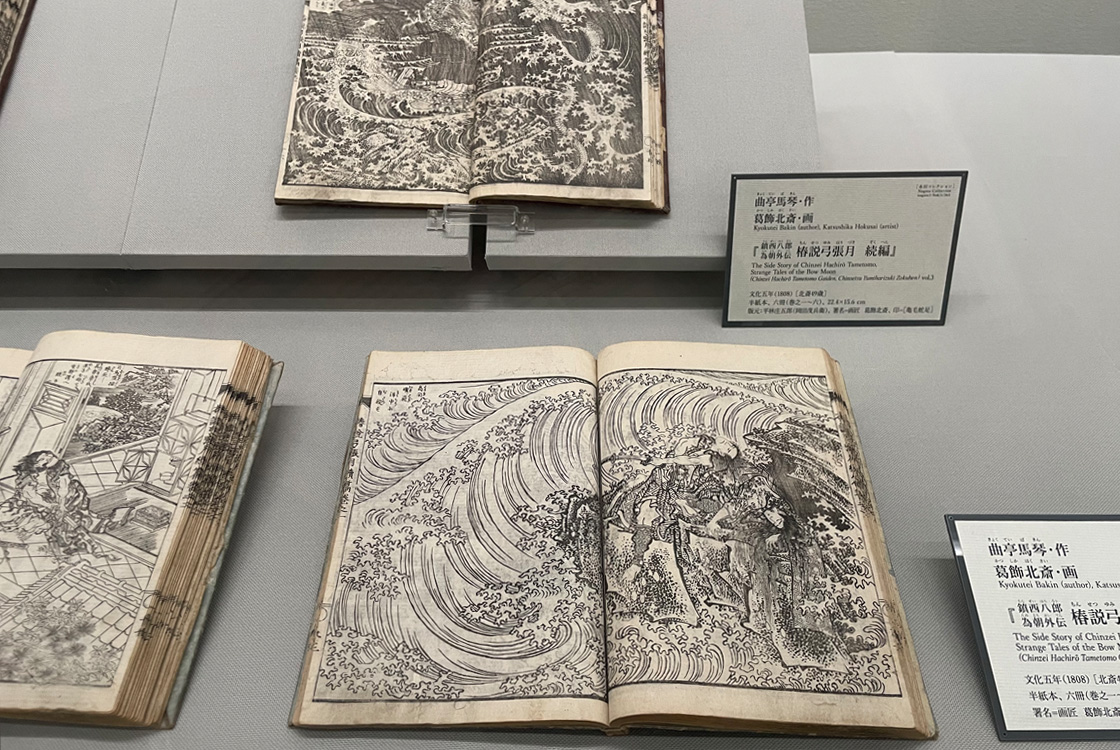

そしていよいよ今回の企画展で一番大きな展示室へ。ここに、北斎が手がけたたくさんの「読本(よみほん)」が展示されています。読本とは、文章主体の長編小説のこと。その物語は、英雄譚や怪談物、仇討ち物が多く、江戸時代の人々のエンターテインメントでした。

ミドルエイジの北斎は、読本の挿絵の仕事を精力的にこなしました。「挿絵」と言っても、江戸時代の読本の挿絵は、文章に対する比重が大きく、北斎の絵は、物語の世界観の構築に重要な役割を担っていました。

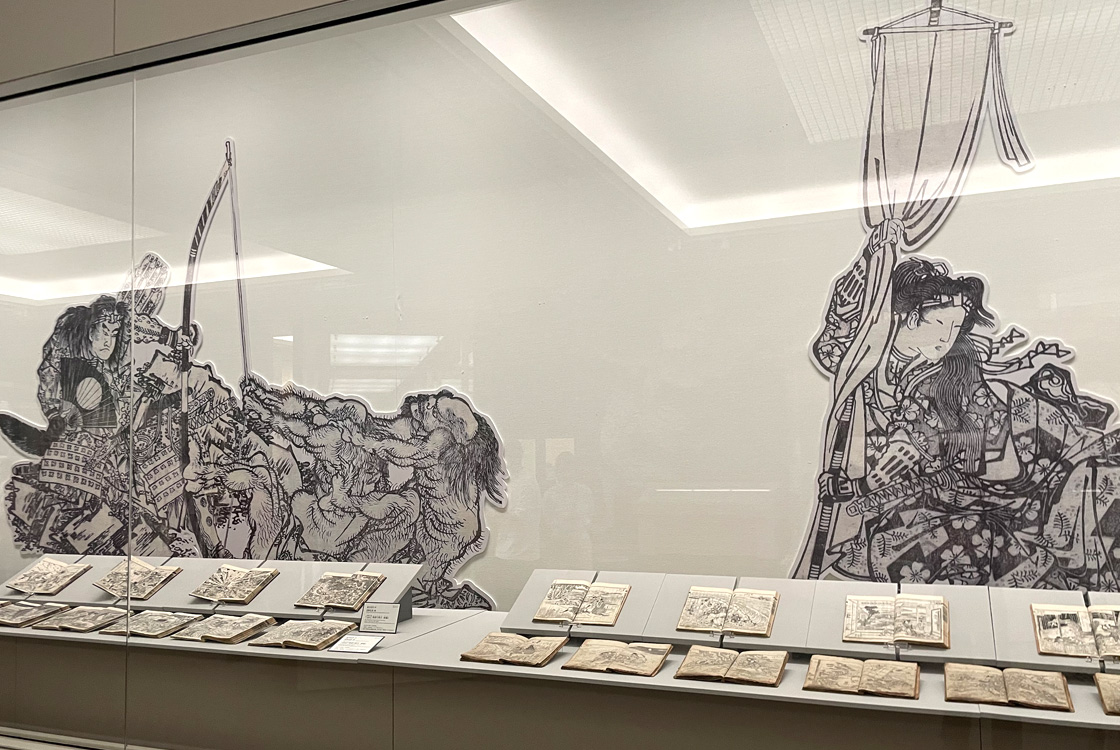

展示室の壁には、北斎が描いたヒーローや魑魅魍魎が拡大プリントされ、天井からはタペストリーの演出も。展示ケースの中には、傾斜のある台が設けられ、そこに複数の版本が開いた状態で並べられていました。ひとつの作品の複数の場面が同時に見られるようになっていて、北斎が描き出したスペクタクルの数々に、ただただ圧倒されます。

今回の展示について、島根県立美術館の大森学芸員からは、こんなお話をうかがいました。「版本の展示は、通常のぞきケースを利用します。ですが、これだけの点数になると展示空間の壁面が寂しくなってしまいますし、お客様にはずっとうつむいた状態で作品を鑑賞いただくことになります。そこで今回は、展示の仕方を工夫し、デザイナーさんにも頑張ってもらいました。おかげさまでご来場の皆様からご好評いただいています」

物語のあらすじを知らないまま見ても、超自然的な存在が登場したり、豪傑たちの大活劇が繰り広げられる物語であることが、北斎の絵から分かります。まるで現代の漫画やゲームのようです。

北斎の挿絵は、画面の隅々まで細かく描き込まれていて、基本的にモノクロームの世界であるにもかかわらず、物語の舞台となっている場所の環境、登場人物が置かれている状況、その心情など、一つの画面の情報量が非常に多いと感じました。読本挿絵の仕事を通じて、北斎がメキメキと描画力を磨いていったことがうかがえます。

北斎のアイディアの宝庫、絵手本の世界

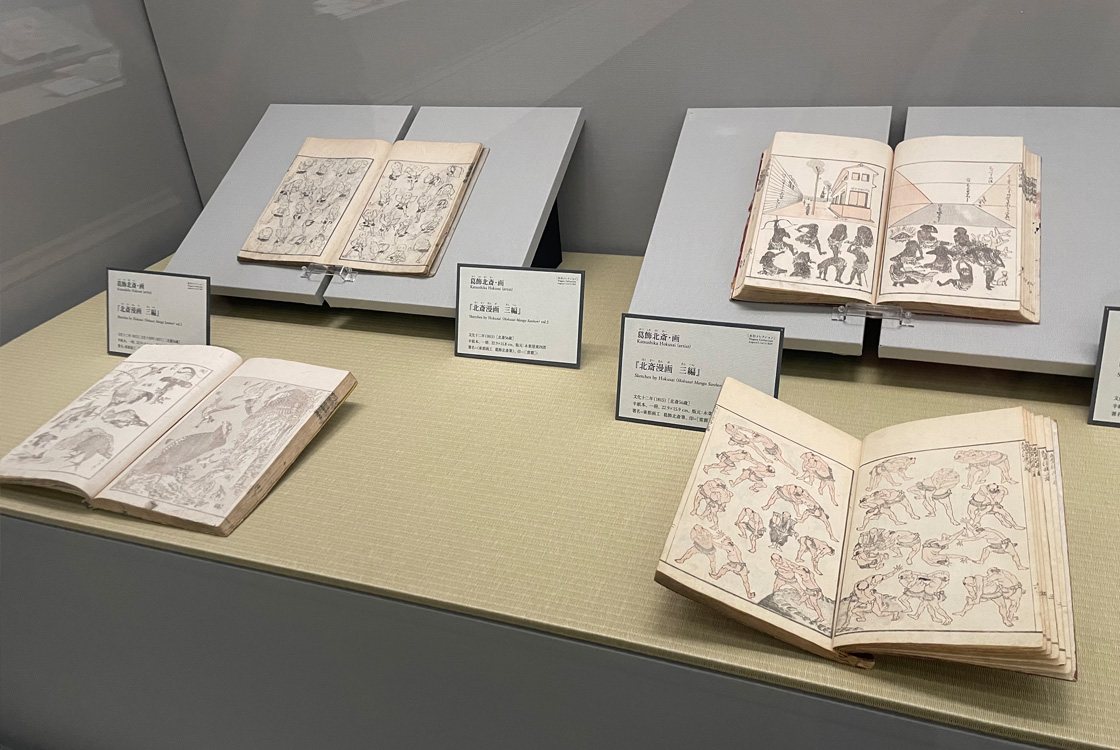

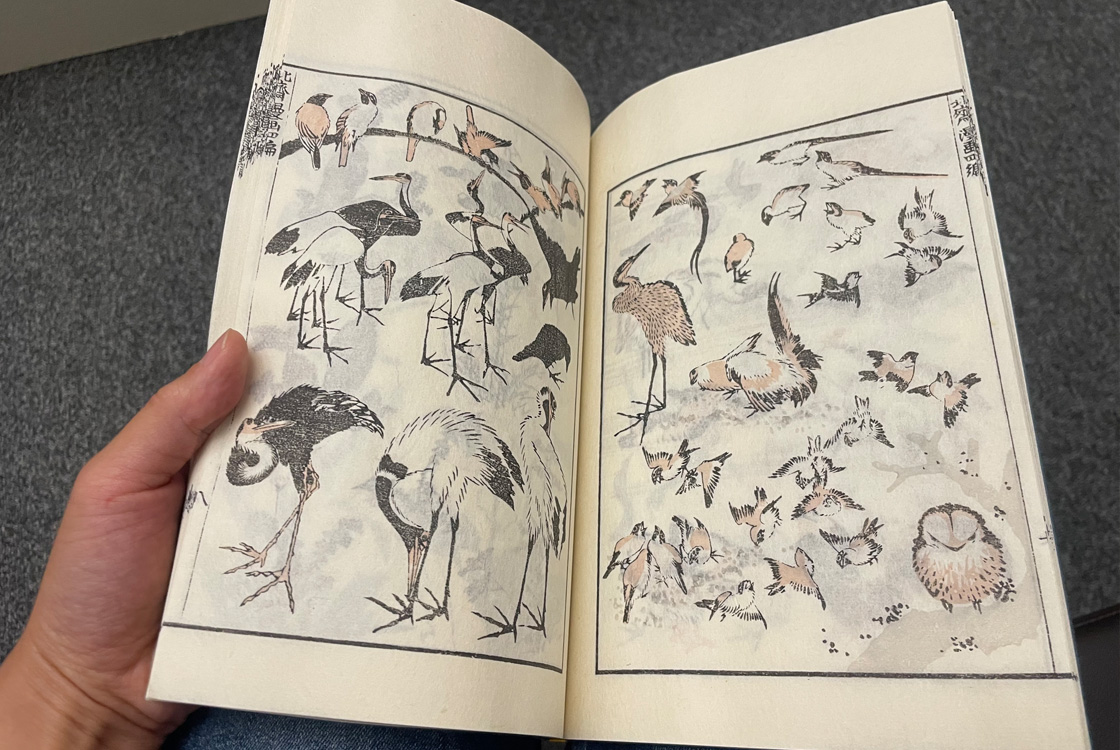

読本の展示の後も、版本の展示が続きます。次の展示室からは『北斎漫画』をはじめとする、北斎の「絵手本」の数々を紹介しています。絵手本とは、絵を学ぶための手本とされた図のこと。北斎には多くの門人がいましたが、門人に限らず、北斎の作品から学ぼうとする人がたくさんいて、北斎の絵手本の需要が高かったことが分かります。

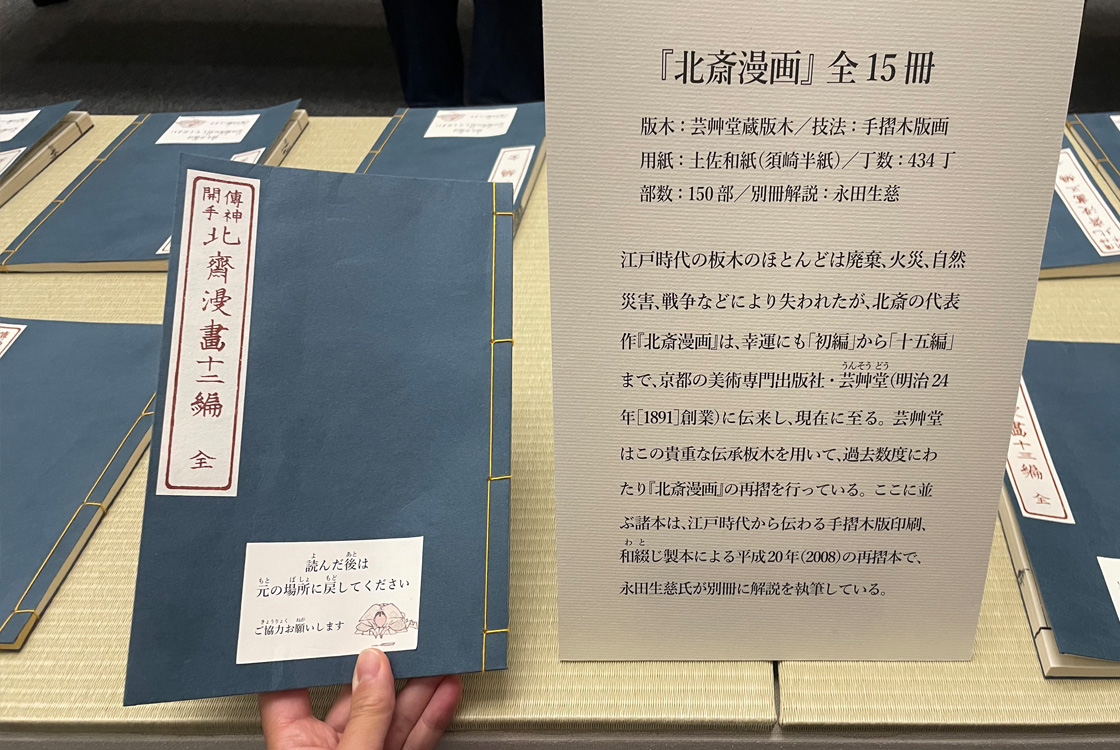

展示室中央には「現在日本で唯一の手摺木版和装本の出版社」である芸艸堂(うんそうどう)の刊行した『北斎漫画』が並べられていて、来場者は手に取って見ることができます。イラスト図鑑やイラストカット集のようでもあり、必ずしも絵を学ぶ目的でなくても楽しめる本です。『北斎漫画』は北斎没後も刊行が続き、十五編まで刊行されました。実際、一冊見出すと、次の巻、次の巻と手が伸びてしまい、ロングセラーの事実にもうなずけます。クリエイティブ職の方には、アイディアのヒントが詰まった本なのではないでしょうか。ちなみに、会場内は撮影可能です。

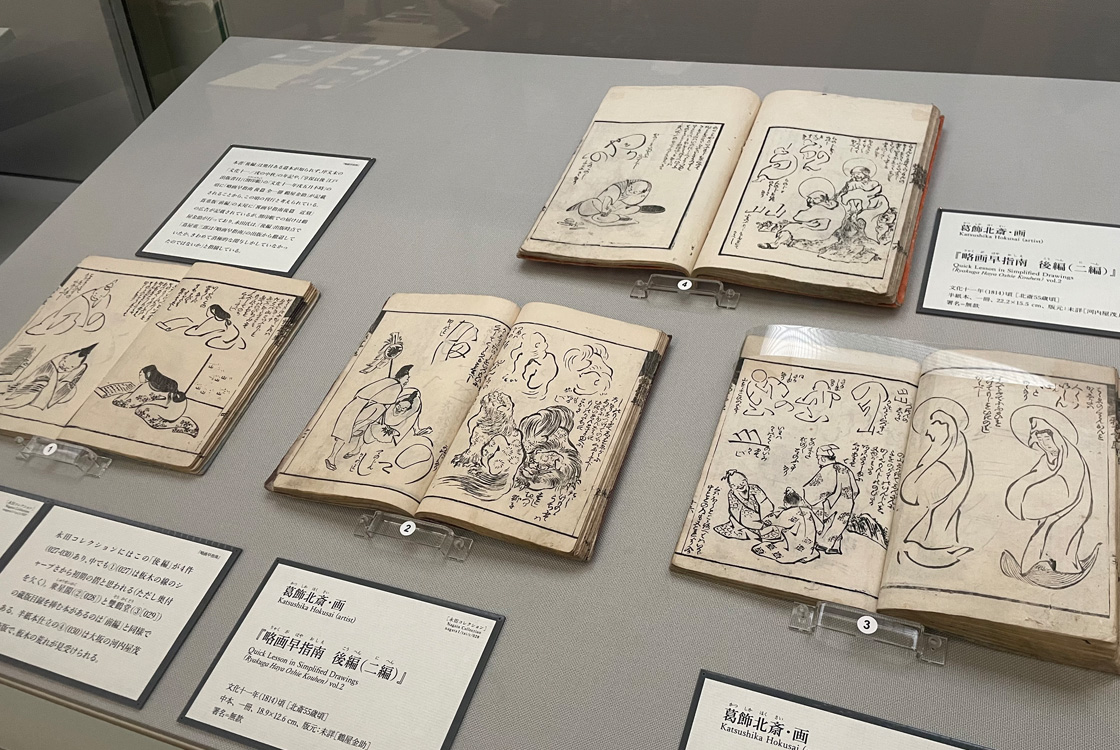

『北斎漫画』以外にも、多くの絵手本が出版されており、『画本早引』や『一筆画譜』などは、模写のお手本というよりは、物の形態をどう捉えるか、描画のアプローチ方法を指南するような向きもあります。同じモチーフを複数の視点から描いていることも多く、北斎は、対象を立体的・構造的に把握することが、絵画上達において重要と考えていたのかも知れません。

木版で、水墨で、巧みな描き分け

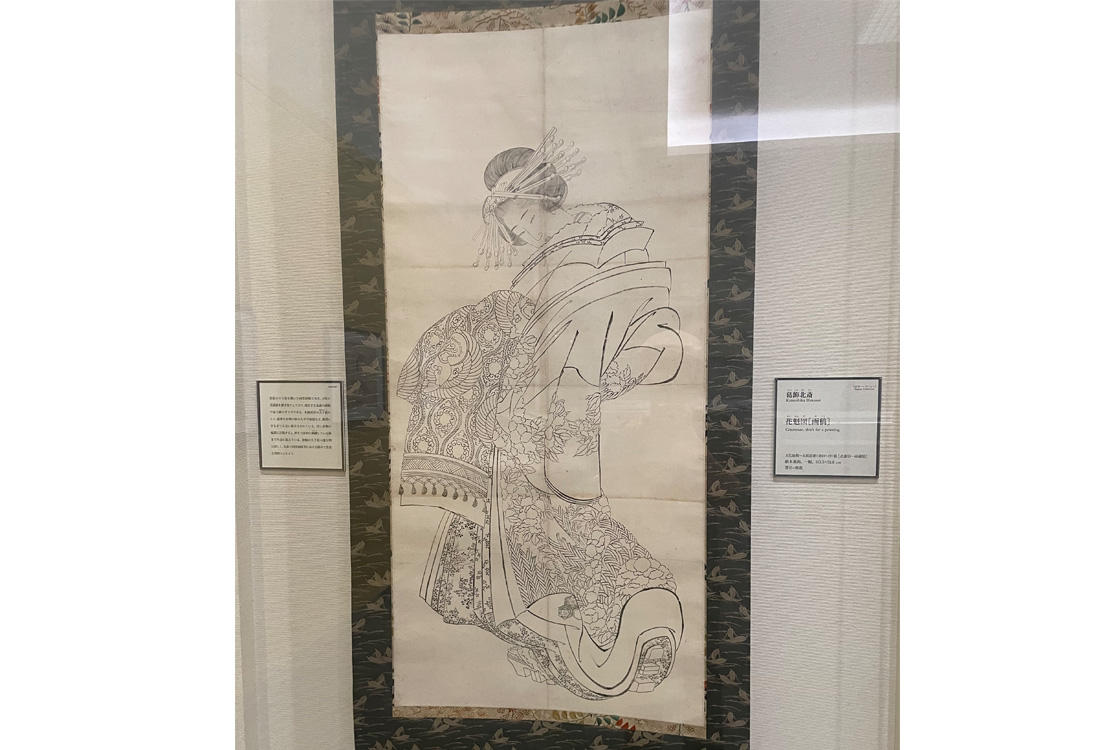

ここまで、展覧会は主に北斎の出版の仕事を見て来ましたが、最後の展示室には、北斎の肉筆画が展示されています。当時、本の印刷は木版(凸版)ですので、線描が作品の基礎にありました。その北斎の線描の冴えをはっきりと見て取ることができるのが、ふり返る花魁の立ち姿を描いた「花魁図[画稿]」です。

また、それ以外の肉筆画では、北斎の巧みな水墨表現を見ることもできました。扇面に描かれた「なまこ図」は、墨の滲みによって、ぬらぬらしたナマコの体を表現していました。こうした表現は木版には不向きなので、北斎がメディアによってモチーフを描き分けていたこともうかがえます。

北斎の人物像をとらえ直す機会

本展を通じて見えて来たのは、まさに「森羅万象を描かん」とする北斎の並々ならぬ意欲です。ただ、それゆえに器用貧乏とも言うべきか、「応挙の虎」「石燕の妖怪」のような、「北斎と言えば、コレ」という決定的な十八番が、この時期の北斎にはまだ無いようにも感じました。

また、北斎というと天才肌のイメージが強いですが、役者絵や美人画のような「芸能・エンタメ」系の華やかな分野で注目される絵師ではなく、「アート・カルチャー」系の細々した仕事を数こなし、地道にファンを広げていった点では、かなりコツコツ努力型の人だったのでは、とも思いました。

大森学芸員は言います。「北斎は、度重なる改名や引越しのエピソードが独り歩きし、破天荒な芸術家のイメージが形成されているように思います。ただ、当時の江戸の名だたる知識人・文化人たちに認められ、これだけ多くの出版の仕事に携わっていたのですから、北斎は、もっと洗練された、学識ある都会人だったのではと、私は想像しています。もちろん、気難しい面はあったかも知れないですが。今回の展覧会が、良い意味で、来場者の方々に新たな北斎像を提示するものであれば嬉しいです」

皆さんは、島根県立美術館の「北斎<第二章>」に並ぶ作品から、どんな北斎像をイメージされるでしょうか? この秋は、NHKの朝の連続テレビ小説「ばけばけ」の放送もあり、松江の街は今とても盛り上がっています。ぜひこの機会に、県外不出のコレクションに会いにいってみてください。

展覧会情報

会 期:2025年9月12日〜11月3日

前期 9月12日~10月5日

後期 10月8日~11月3日

時 間:【9月】10:00~日没後30分

【10月・11月】10:00~18:30(※入館は閉館の30分前まで)

休館日:火曜日(ただし9/23は開館)

会 場:島根県立美術館(島根県松江市袖師町1-5)

観覧料:一般 1,000円/大学生 600円/高校生以下 無料

お問合せ:0852-55-4700(ハローダイヤル)

公式サイト:https://shimane-art-museum-ukiyoe.jp/exhibition-2nd/index.html

文/撮影・松崎未來(ライター)

協力・島根県立美術館

- 記事をシェア:

- Tweet