江戸の怖〜い流行「百物語」北斎のお化けは個性派ぞろい!

世界一有名な浮世絵師・葛飾北斎。自ら「画狂人」を名乗るほど、この世のありとあらゆるもの、森羅万象の真を描き出すことに執念を燃やしていたことはよく知られています。しかし、なんと北斎、この世のものだけでは飽き足らず「あの世のもの」まで描き出していました! 今回は、北斎が江戸の流行を背景に描いた怖〜いお化けについてご紹介してまいります。

「百物語」とは?

現代のような娯楽もなく、夜はまだ行灯やろうそくの光だけで生活していた江戸時代、庶民の間では、参加者それぞれが怖い話を持ち寄って順番に披露していく怪談会が流行していました。

「怪談話が百話に達すると、本物の化け物が現れる」という言い伝えから、「百物語」と呼ばれる怪談会は、100本のろうそくに火を灯し、一話終わるごとに火を消していくスタイルを取りました。夕暮れごろから会を始めて、100本目のろうそくの火を消す頃には、草木も眠る丑三つ時(午前2時〜2時半頃)……。

こうした怪談ブームを背景に、江戸時代の版元・鶴屋喜右衛門は、北斎に「百物語」をテーマにした浮世絵の制作を依頼します。当時の北斎は「富嶽三十六景」を制作したまさに絶頂期。北斎は「お岩さん」「さらやしき」といった今でもお馴染みの怪談話の登場人物を、独特の筆致でおどろおどろしくもコミカルに描き出しました。

北斎の「百物語」と題したこのシリーズは、現在5図が確認されています。現存数が極めて少なく、題材が題材なだけにあまり世に出回らなかったものと考えられますが、その希少性ゆえに一定の需要もあったようです。その証拠に、明治期にはすでに精巧な復刻版が制作されるほどでした。(※ 東京国立博物館には、江戸時代に制作された「百物語」のほかに、明治26(1893)年の制作であることが分かる復刻版の「百物語」が収蔵されています。)

天才はやっぱり一味違う? 個性派ぞろいの北斎の幽霊たち

皆さまは四谷怪談のお岩さんと聞いて、どんな姿を思い浮かべますか? 盛られた毒で顔がただれた女性の姿? では、皿屋敷のお菊さんはどうでしょうか。古井戸で数の足りない皿を何度も数え直す女性の姿でしょうか。死んだ人間が化けて出たのですから、幽霊も人間の姿をしているのは当然ですね。しかし北斎が描いたのは、他に類を見ない幽霊の姿でした。

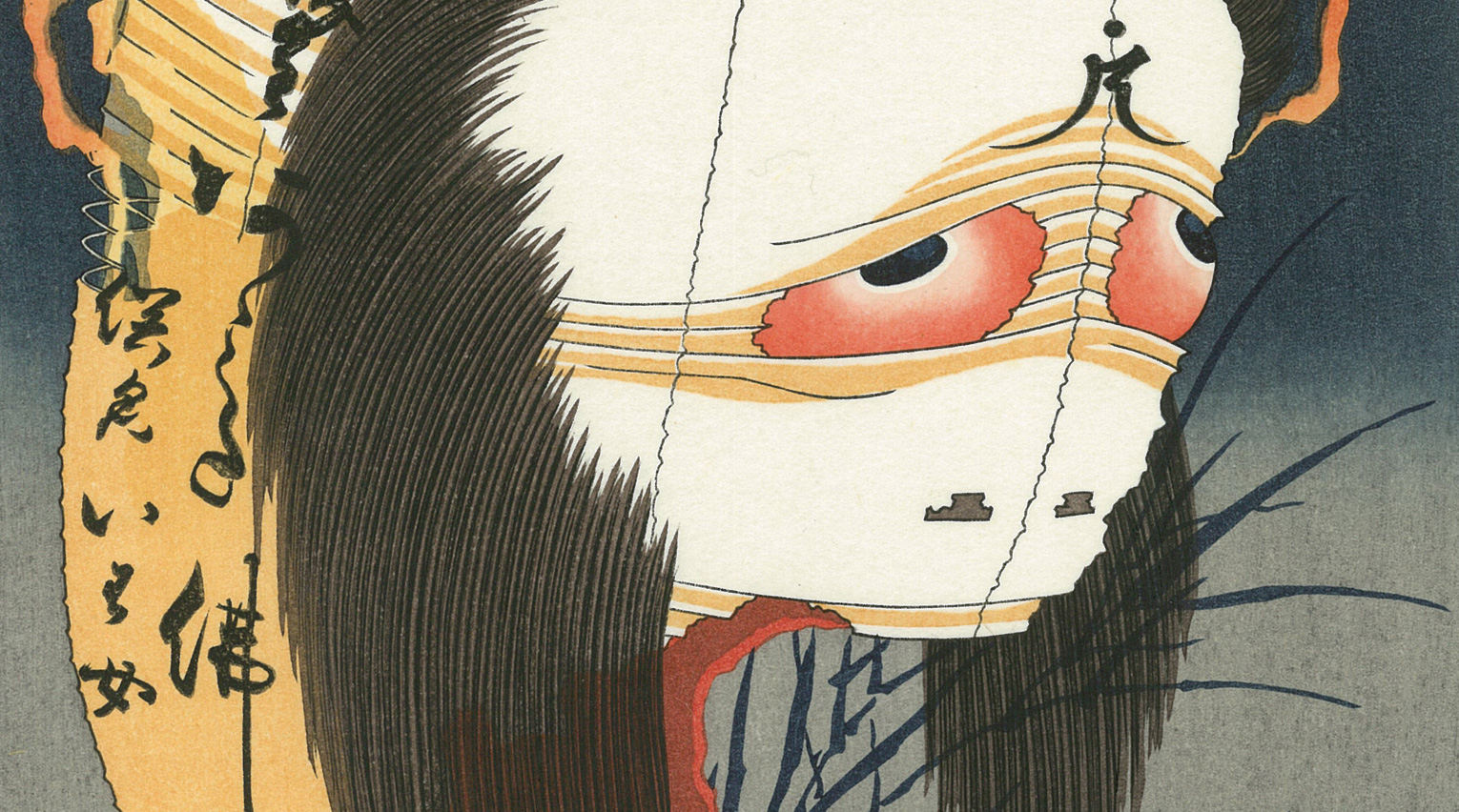

北斎の「お岩さん」で描かれているのは、「東海道四谷怪談」の大詰め「蛇山庵室」の場面。お岩の亡霊が、彼女を騙し殺した伊右衛門を、彼の両親ともども亡き者にしてしまう、まさに怪談のクライマックスシーンです。提灯の中で人魂が回り、やがて提灯が燃えて中からお岩の亡霊が現れる、という歌舞伎の舞台演出を意識したものでしょう。

北斎の「お岩さん」を見てみると、お岩さんは人間の姿ではなく、提灯そのもの。恐ろしいシーンを描いてはいるものの、上目遣いのお岩さんの表情を見ていると、恐怖よりも哀愁が上回ります。

皿屋敷のお菊は、家宝の十枚揃いの皿を一枚割ってしまったために主人に手打ちにされた武家の下女。彼女の死体が投げ込まれた古井戸からは、夜な夜な「一枚、二枚」と皿を数えては嘆く声が……。

「さらやしき」で北斎は、古井戸の中から現れたお菊の亡霊を、まるでろくろ首のような形態で描き出しています。その長い首は、恨みのこもる皿を連ねることで表現され、皿の一枚一枚にはお菊の無念を表すかのように彼女の長い髪が絡みついています。 一方で、どこか飄々とした表情や口元からため息のように細く出る炎からは、乾いたユーモアすら感じられ、なんとも不思議な作品です。

北斎「百物語」シリーズはブラックユーモアが魅力

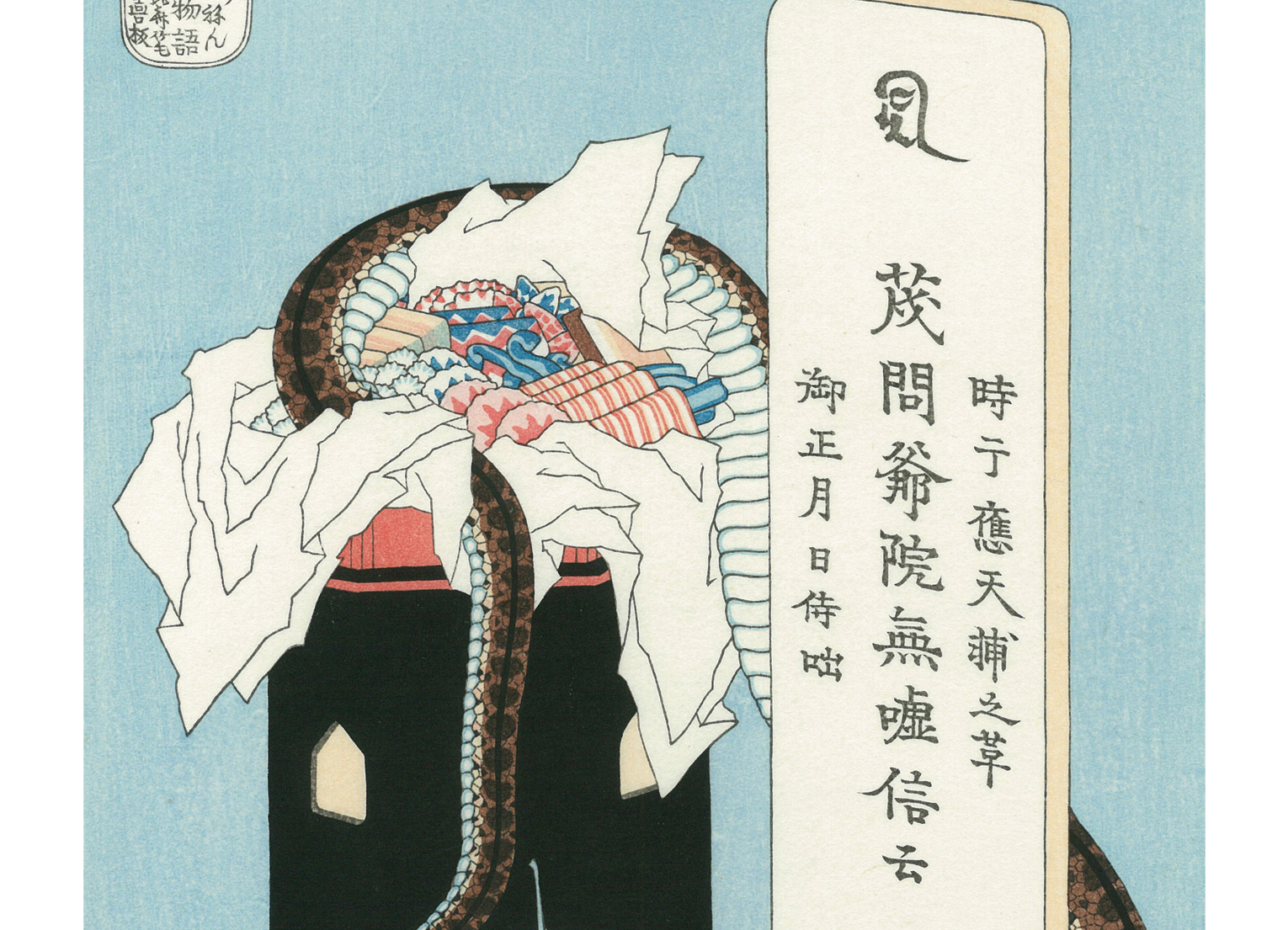

「しうねん」は、亡魂の「執念」をテーマに描かれたと考えられる作品。位牌と供物、そしてそれに絡みつく蛇という構図に驚かされます。位牌に記された「茂問爺」は「ももんじい」と読み、「百々爺」という妖怪のことと考えられます。位牌に収まってしまった、つまり死んでしまった化け物に、いつまでも執念深く絡みつく蛇。北斎のブラックユーモアが光ります。

「お岩さん」や「さらやしき」、そして「しうねん」からもわかるように、北斎はこの「百物語」シリーズに、様々な工夫を施しています。お化けの表情や形態への工夫に加え、恐怖のみにとどまらず、悲哀や一種のおかしみといった要素をも盛り込んでいるのです。

あの世のもの、つまり空想の産物であり、この世に存在しないはずのものですら、独自の想像力とエスプリを効かせて、まるで本当に存在しているかのように描き出した北斎。やはり浮世離れした鬼才だったに違いありませんね。

文・「北斎今昔」編集部

- 記事をシェア:

- Tweet