2025年7月オープン!道内初の浮世絵専門の美術館 小樽芸術村・浮世絵美術館をレポート

2025年7月、北海道・小樽市に、道内初となる浮世絵専門の美術館、小樽芸術村・浮世絵美術館がオープンしました。小樽芸術村は、複数の文化施設から成る、小樽の人気観光スポットのひとつです。公益財団法人似鳥文化財団が運営しており、既存のステンドグラス美術館、旧三井銀行小樽支店、似鳥美術館、西洋美術館の4館は、世界各地から集められた珠玉のコレクションはもちろんのこと、大正から昭和初期に使われていた歴史的建造物を改修した建物自体も魅力です。そしてその芸術村の5館目の施設として、今年7月に新たに開館したのが、浮世絵美術館です。

浮世絵美術館(写真奥、右側の建物)は、小樽観光の中心でもある小樽運河に面しています。観光案内所やカフェを併設し、小樽観光の新たな拠点としても期待されます。

浮世絵観賞がもっと楽しくなる! 常設展示で学ぶ浮世絵の基礎知識

浮世絵美術館は、1階が常設展示室、2階が企画展示室となっています。展示室には、日英併記のキャプションや、無料で聴くことのできる音声ガイド(スマートフォンでQRコードを読み取ることで利用可能)が用意されており、浮世絵が好きな来館者だけでなく、観光スポットのひとつとして気軽に立ち寄った旅行客の方でも楽しめる工夫が凝らされています。

館内に入ると、まずは絵草紙屋(えぞうしや)の再現展示がお出迎え。江戸時代当時のように店先に並んだ浮世絵に、これから始まる展示への期待感が高まります。(※このスペースに展示されている浮世絵は複製品です。)

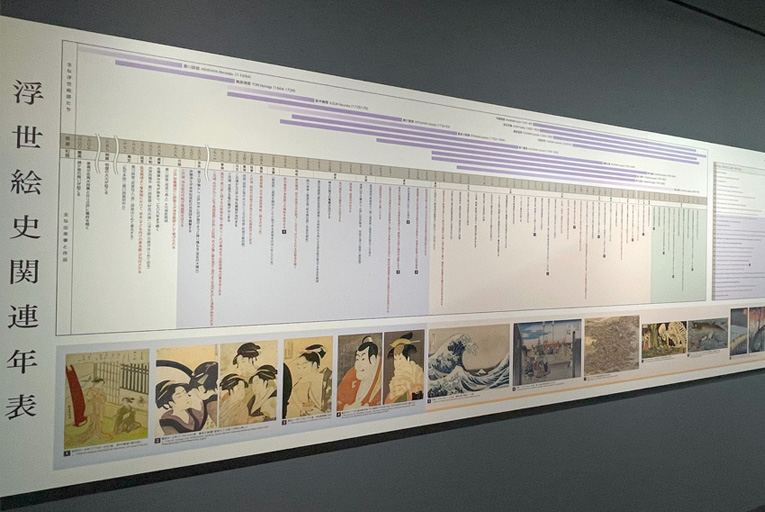

常設展示室には、年表や絵師の紹介、制作工程など、実物の浮世絵を見る前に知っておきたい浮世絵情報がギュッと凝縮されています。浮世絵観賞をより楽しむためのポイントが押さえられているので、浮世絵についての予備知識がなくても大丈夫ですよ。

道具や版木の展示も! 浮世絵版画制作の裏側

特に版画の制作工程を紹介するスペースでは、普段あまり目にする機会のない浮世絵版画の制作道具や版木が並びます。

浮世絵が広く大衆の暮らしの中に根付き、現在にいたるまで世界中で愛されている背景には、質の高い色鮮やかな多色摺の木版画が「かけそば一杯」とも言われる安価で販売されていたことが、理由のひとつに挙げられます。 ここでは、木版画の大量印刷を可能にした江戸時代の木版画技術を、制作工程ごとに詳しく見ていきます。

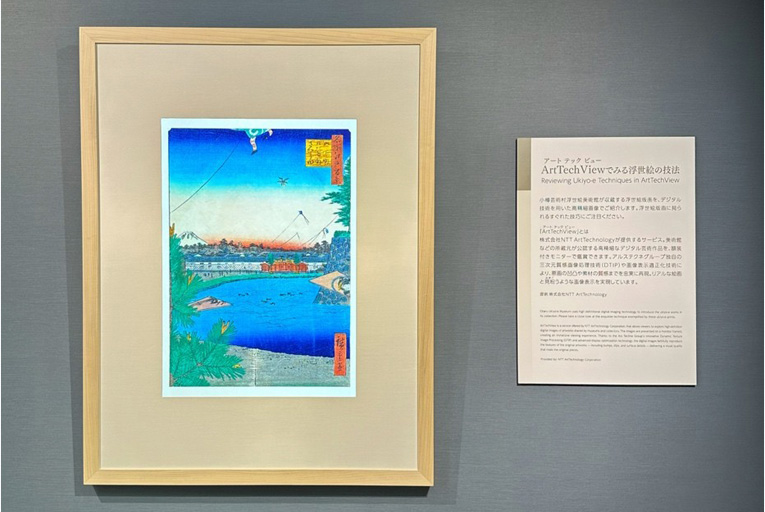

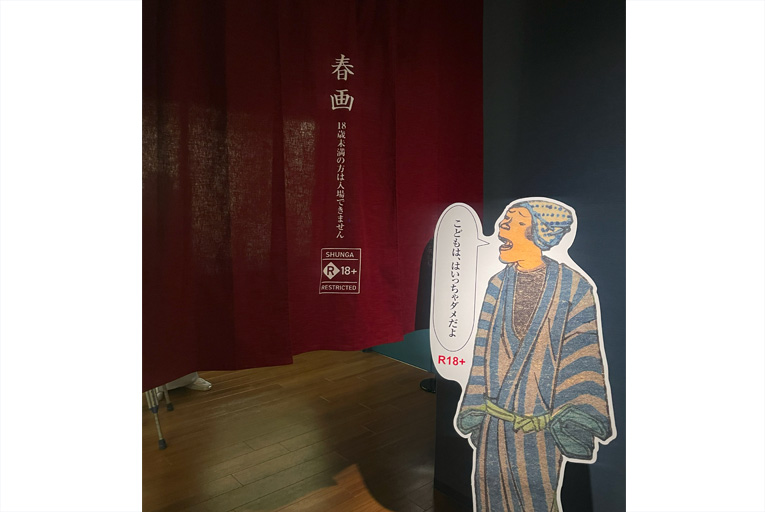

さらに奥へ進み、特許技術「三次元質感画像処理技術(DTIP)」を用いて制作された、浮世絵の高精細レプリカが展示されているコーナーへ。作品保護の観点から、オリジナルの浮世絵は通常1か月程度での展示替えが一般的ですが、このコーナーでは浮世絵美術館が所蔵する名作の数々を、本物に近い状態で長期間楽しむことができます。

また、2階の企画展示室は写真撮影NGですが、1階の常設展示室は、こちらの高精細レプリカを含めて撮影が可能。浮世絵版画の写真も、思い出として残すことができます。

常設展示室で浮世絵の背景や魅力について知ったところで、いよいよ2階の展示室に移動します。2階の企画展示室では、2025年7月24日から2026年1月4日にかけて、小樽芸術村が所蔵する約1,600点のコレクションをテーマごとに4期に分けて紹介する、開館記念展が開催されます。展示スケジュールは以下の通りです。

2025年7月24日~8月24日:「北斎と広重を中心に」

8月30日~10月5日:「歌麿と写楽を中心に」

10月11日~11月16日:「国芳と芳年を中心に」

11月22日~2026年1月4日:「新版画」

本記事では、筆者がうかがった開館初日にスタートした、第一期「北斎と広重を中心に」をレポートします。

北斎と広重 風景画の名作が揃い踏み

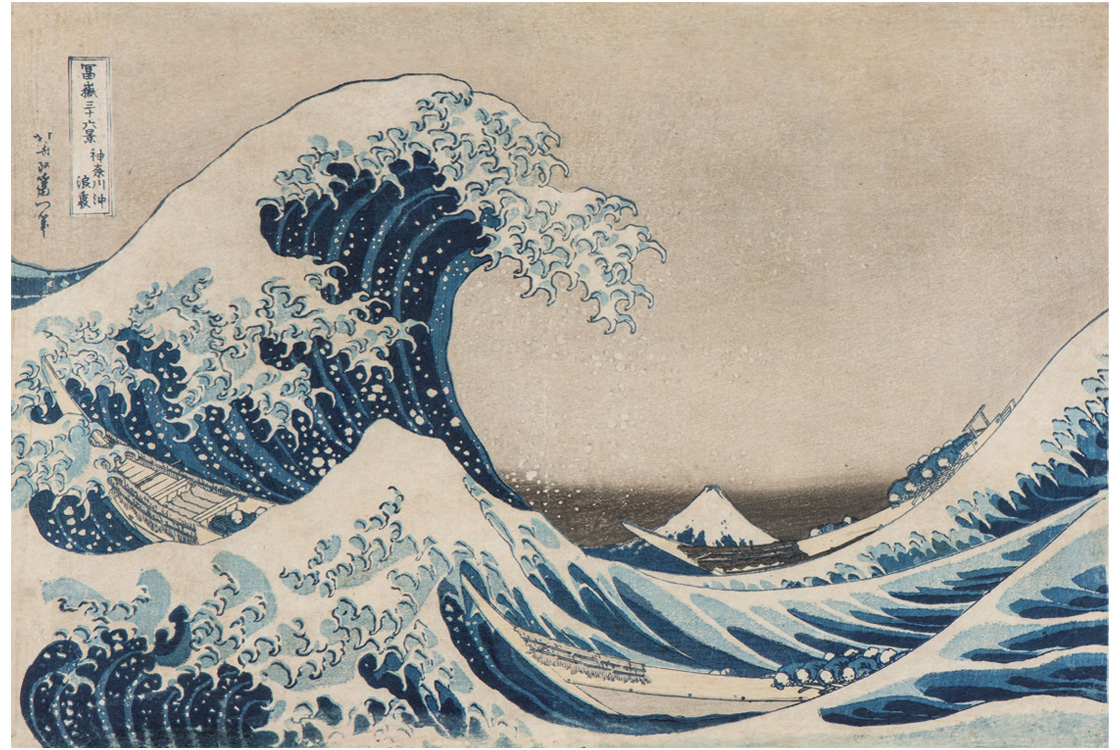

今回の企画展では、北斎と広重の作品を中心とした約80点の作品が、8つのパートに分けて紹介されています。「東都名所(喜鶴堂版)」や「東海道五拾三次」など、広重の風景画の名作からスタートし、北斎の代表作「冨嶽三十六景」が続きます。

ここでは、「神奈川沖浪裏」「凱風快晴」「山下白雨」が一挙公開!「冨嶽三十六景」の中でも「三役」と呼ばれ、特に傑作と名高い3作品で、本展の大きな見どころのひとつです。「冨嶽三十六景」からは、全46図のうち、これら3図を含む14図が展示されています。

常設展示室で見た制作工程や、浮世絵版画の見どころを思い出しながら見ると、今まで以上に楽しむことができるかもしれません。

その「冨嶽三十六景」と向かい合うように展示されているのが、広重の「冨士三十六景」。広重が、北斎の「冨嶽三十六景」に対抗して描いたともいわれるシリーズです。北斎と広重、それぞれの描く富士を見比べながら、その競演を間近で堪能することができます。

また後半の章「花鳥を描く」でも、北斎と広重が同じテーマで描いた作品を対比できるように展示しています。

対象物をよく観察し、細部まで緻密に描いているが、北斎と広重で、作品の方向性の違いが見られるのが面白い。

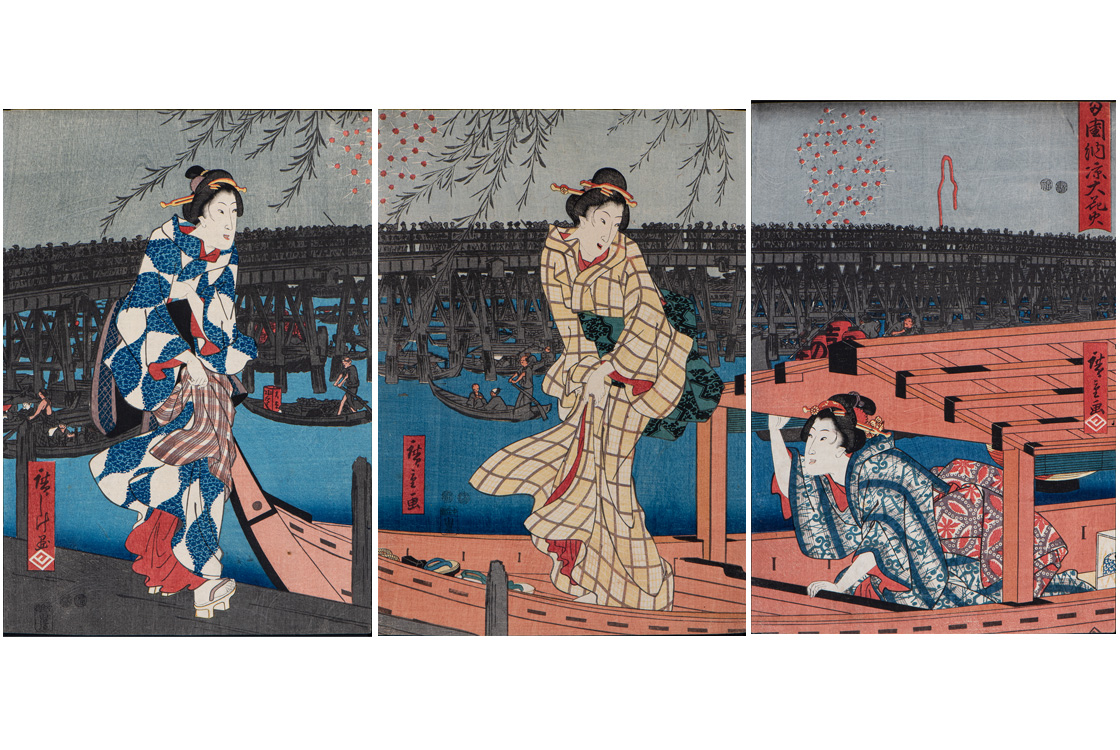

今と共通する江戸の暮らし

企画展の中盤では、江戸の人々の暮らしや当時の娯楽を、浮世絵から読み解いていきます。「江戸の暮らし」の章では、北斎の狂歌絵本や広重の三枚続で、人々がお花見や花火など四季折々の行事を楽しむ様子が紹介されており、今とあまり変わらない人々の行楽風景に親近感を覚えます。

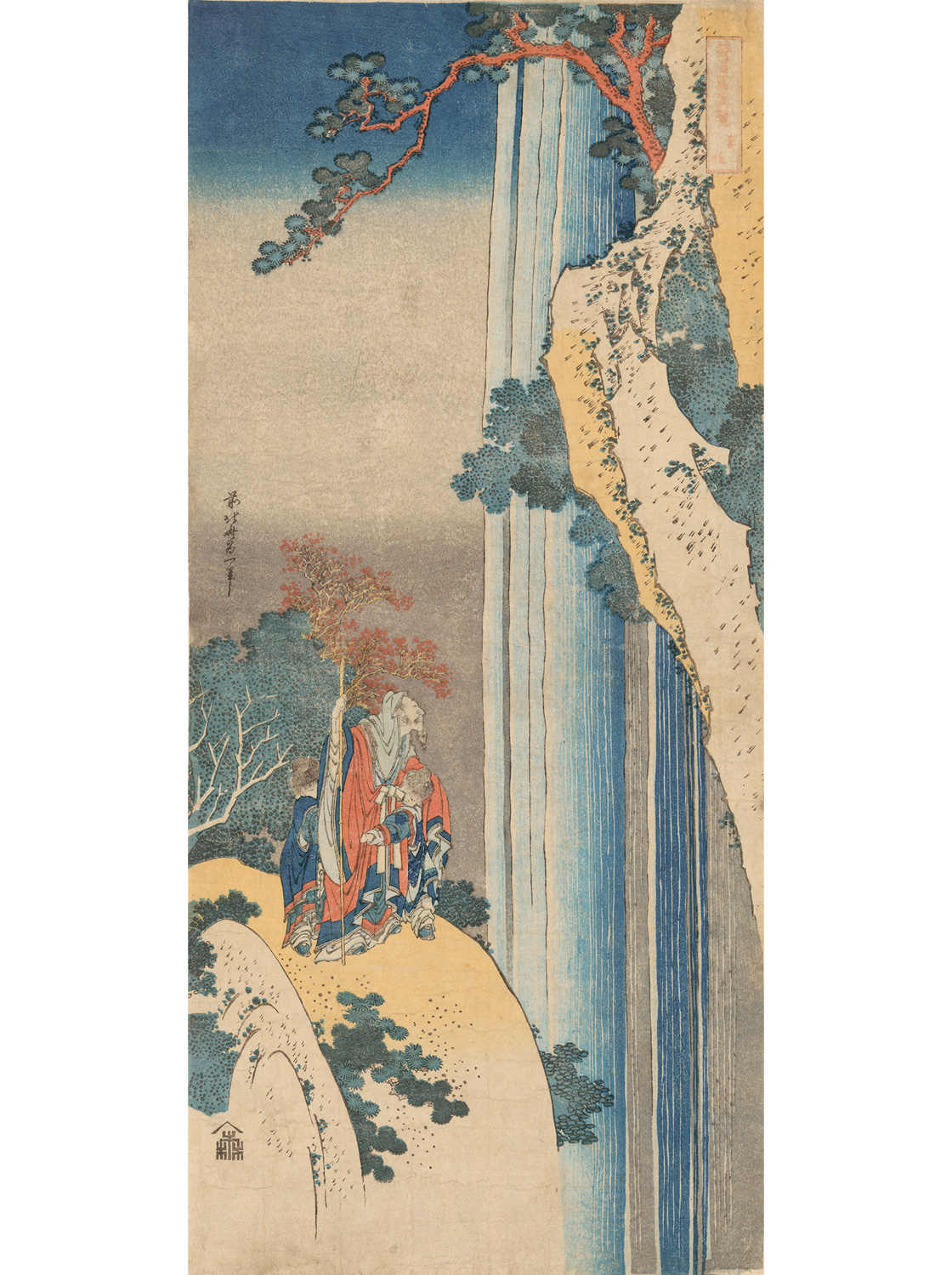

続いて、和歌を題材にした作品を紹介する「詩歌の世界」。ここでは、万葉集や古今和歌集など、古くから日本に伝わる歌を題材にした作品に注目しています。

絵師たちが歌の世界観を汲み取り、想像をふくらませながら描いた作品には、前章の「江戸の暮らし」とはうってかわり、どこか幻想的な趣が漂います。北斎や広重が生きた江戸時代後期には、和歌の形式に言葉遊びや滑稽味を取り入れた「狂歌」が大流行しますが、それ以前に生まれた伝統的な和歌も、浮世絵という形で大衆の間で親しまれていたのだということが分かります。

圧巻!全長4mの「隅田川」 鍬形蕙斎の「隅田川両岸絵巻」

そして、特に目を引いたのが、「北斎と蕙斎の隅田川」で公開されている、鍬形蕙斎(くわがたけいさい)の肉筆絵巻「隅田川両岸絵巻」です。

絵巻物の画面いっぱいに、江戸の大動脈である隅田川を横断させた本図。その全長、なんと約4m! 蕙斎は本図と同じく、隅田川や江戸名所を俯瞰した構図の屏風絵も手掛けているのですが、本作では絵巻という横長の画面に、筑波山や江戸城、そして富士山など、隅田川から望む名所の数々を描ききっています。隅田川を一望する大胆な画面に、市街や名所の緻密な描写がなされた本作は、会場でもひときわ存在感を放っています。

はじめにそのダイナミックさに圧倒され、近づいてはその緻密な描写をずっと眺めていたくなる、見応えある逸品でした。

肉筆画は、このほかにも「肉筆の名品」の章で、主に北斎と広重の作品が大きく取り上げられています。近年発見された北斎50代頃の「詠歌美人図」や、広重が絵師としての活動初期に手掛けた「三美人図」など、版画ではない一点ものの希少な作品が惜しみなく展示されています。分業で制作する木版画とは異なり、絵師が直接筆で描く肉筆画では、絵師の繊細な筆遣いやこだわりを直に感じることができます。

最後の章では、北斎と広重が晩年期に手掛けた風景画が紹介され、年老いてなお精力的に画力を磨き、描き続けた二人の絵師の集大成を感じることができました。

開館記念展という二度とない機会に、小樽芸術村で所蔵する名品が惜しみなく出展されていた今回の展示。次回の第2弾は、今年の大河ドラマ「べらぼう」でも活躍が期待される「写楽と歌麿」を中心とした展示です。これからの展示にもぜひ引き続きご注目ください!

思い出を持ち帰ろう! 充実の体験コーナー&物販コーナー

企画展示を見終えて、もう一度1階へ下ります。常設展示のコーナーとは少し区切られた場所にある、体験コーナーを最後に見てみましょう。

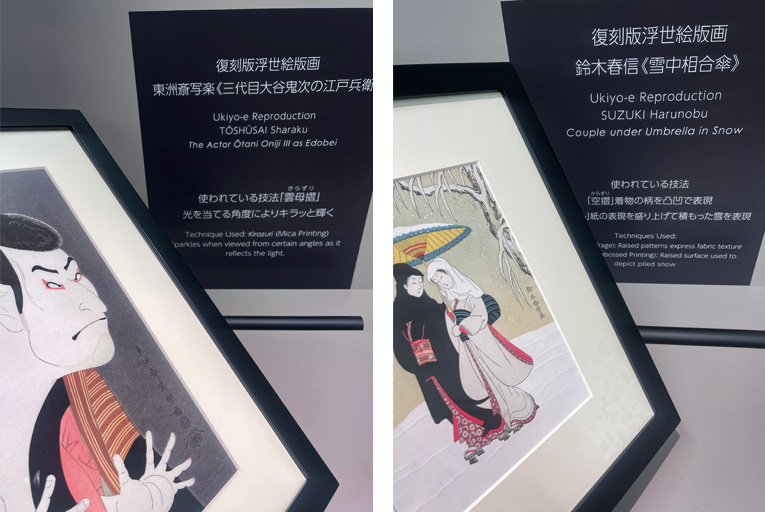

まずは入り口付近にある、復刻版の浮世絵を手に取って鑑賞できるブースへ。復刻版とは、江戸時代のオリジナルの作品を元に、当時と同じ工程で、現代の職人が制作した木版画のこと。手に取って角度を変えながら見てみると、キラキラと輝く雲母(キラ)の背景や、着物の柄を表現する空摺(からずり)の凹凸が良く分かります。また、ぜひ和紙の温かみある風合いにも注目してみてください。

江戸時代と同じ制作工程で作られた木版画なので、江戸の人々が絵草紙屋の店先で、浮世絵を気軽に手に取り楽しんでいた気持ちを追体験できるかも?

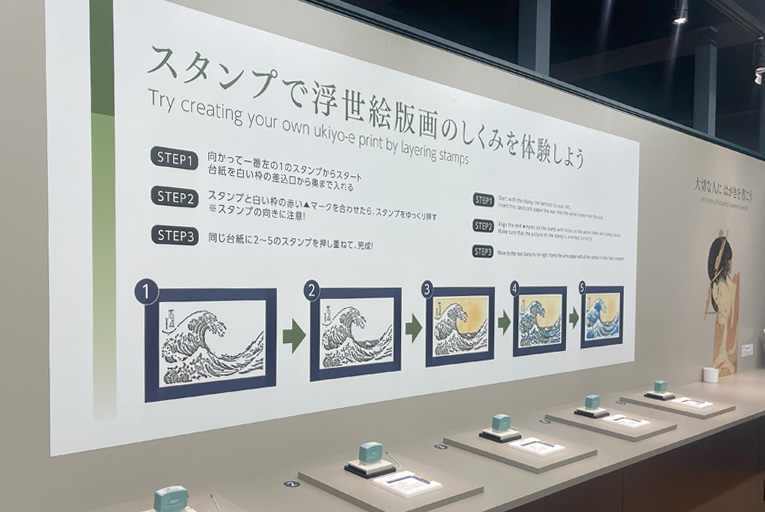

次のブースでは、冒頭の常設展示で学んだ摺の工程を、スタンプを用いて体験! ポストカードへ順番にスタンプを押して図柄を重ねていき、スタンプ版「神奈川沖浪裏」を完成させます。続くブースで、完成したポストカードに、大切な人へのメッセージを書くこともできるのが、粋な演出です。

このほかにも、囲碁体験ブースや、記念撮影ブースも設置されていました。浮世絵を鑑賞するだけでなく、その技術を知ることが出来たり、当時の文化を知ることで浮世絵への解釈を深めたりすることができるのも、この体験コーナーの魅力ではないでしょうか。

出口付近の物販コーナーは、ポストカードなどの浮世絵グッズや浮世絵の絵柄をあしらった小物類、書籍など豊富な品揃え。体験コーナーにあった復刻版を制作したアダチ版画研究所の復刻版浮世絵も取り扱いがあります。伝統的な技術で職人が制作した木版画を旅のお土産にするのも素敵ですね。もちろん小樽のご当地グッズもあります。

すでに開館から国内外から多くの来場があり、とても賑わっているとのこと。特に常設展示や体験コーナーは、学校の夏休み・冬休みの宿題の参考にもなるのではないか感じました。 お近くにお住まいの方はもちろん、小樽旅行の目的地のひとつとして、ぜひ訪れてみてはいかがでしょうか。

施設情報

場 所:北海道小樽市港町5-4

時 間:[5~10月] 9:30〜17:00

[11~4月] 10:00~17:00

※入場受付は閉館の30分前まで

※開館時間は変更になる場合があります。

→最新の開館状況は美術館のウェブサイトで。

休館日:[5~10月] 毎月第4水曜日

[11~4月] 毎週水曜日(祝日の場合はその翌日)、年末年始

お問合せ:0134-31-1033

公式サイト:https://www.nitorihd.co.jp/otaru-art-base/ukiyo-e-museum/

文/撮影・渡邉 葵

協力・小樽芸術村

- 記事をシェア:

- Tweet