これぞ千葉市美コレクションの底力!「蔦屋重三郎と浮世絵のキセキ」展レポート

千葉市中央区にある千葉市美術館が、今秋開館30周年を迎えます。これを記念し、同館では今年一年間、魅力的な企画展を連続して開催しています。中でも日本美術ファン注目の企画が、5月30日から始まった「江戸の名プロデューサー 蔦屋重三郎と浮世絵のキセキ」展、ならびに同時開催の「日本美術とあゆむ――若冲・蕭白から新版画まで」展です。同館の所蔵品で構成された2つの展覧会は、千葉市美コレクションの底力と、近年の日本のアートシーンへの貢献を改めて見せてくれます。編集部が展覧会にお邪魔しました。

すごいぞ、千葉市美術館のコレクション!

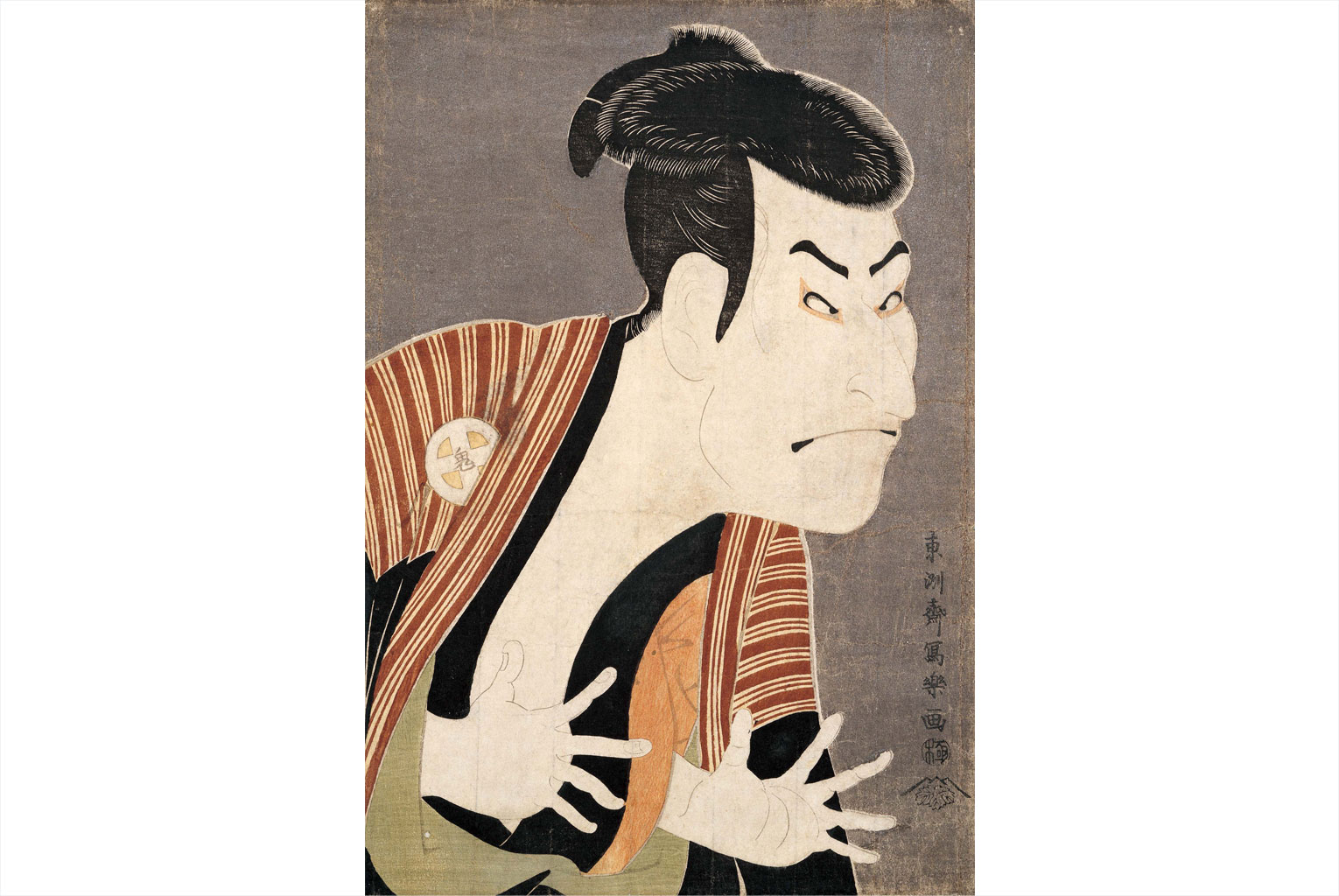

「江戸の名プロデューサー 蔦屋重三郎と浮世絵のキセキ」展のキービジュアルに使用されているのは、ご存知、写楽の役者絵「三代目大谷鬼次の江戸兵衛」です。

この写楽作品、非常に有名なのですが、世界に数点しか現存しません。その貴重な一点が、千葉市美術館の所蔵品。実は、千葉市美術館のコレクションは、「近世から近代の日本絵画と版画」が質量ともに素晴らしいんです!

NHK大河ドラマの主人公が蔦屋重三郎の今年、彼が活躍した時代――世に言う「浮世絵黄金期」が注目されていますが、千葉市美術館のコレクションは、この黄金期の作品も充実しています。そして、この時代を核として、浮世絵史を通覧する「蔦屋重三郎と浮世絵のキセキ」展は、一部の個人蔵作品を除き千葉市美術館の収蔵品で構成されています。まさに同館の30年間にわたる収集・研究活動の成果というべき展覧会です。

さらに「日本美術とあゆむ――若冲・蕭白から新版画まで」展では、江戸の浮世絵文化とパラレルに展開した近世の日本美術、そして明治時代以降の日本の版画史を、これまた千葉市美術館のコレクションのみで紹介します。2つの展覧会で、総フロア面積は1300平米以上! 特に印象に残った作品を中心に、いつもより写真多めで展覧会をご紹介します。

プロローグから本気全開

会場に入ってまず来場者を迎えてくれるのが、錦絵(多色摺の浮世絵版画)誕生以前の浮世絵たちです。その中でも、特に可愛らしくて印象に残ったのが、こちら。

まだコマーシャライズされていない浮世絵の、素朴で朗らかな雰囲気が漂う作品です。「美人画」と呼ぶにはまだあどけない禿の表情も、飼い主を見つめる二足歩行(?)の犬の表情も、なんだかとても微笑ましい。この作品、2021年に千葉市美術館で個展を開いた現代美術家・福田美蘭先生もお気に入りの一図だそう。

そして展示では、版画技術の発展史を、すなわち墨摺の版画に徐々に色彩が加わっていく過程をたどっていきます。この時代の浮世絵は、どれも線がのびのびしています。西洋美術におけるデッサンの正確さは無いのですが、そうした巧拙の評価基準の外にある自由さが、見ていて清々しい気持ちになるのかも知れません。

2室目では、いよいよ「錦絵の祖」と呼ばれる鈴木春信の登場です。

春信が登場すると、浮世絵の印象が、それまでの素朴でおおらかなものから、上品で洗練されたものに変わっていきます。当時の人々にとっても、錦絵の登場はそれまでの視覚体験を大きく変えるものであったと思いますし、このとき10代半ばだった蔦屋重三郎(以下、蔦重)が、やがて出版業に携わり、この新しいメディアの制作に果敢に参画していったのもうなずけます。

また千葉市美術館所蔵の春信作品の中には、浮世絵コレクターとして名高かったパリの宝石商・アンリ・ヴェヴェール(1854-1942)旧蔵品も。つまり目利きのお墨付きの良品なのです!

(無款)鈴木春信《見立孟宗》もと明和2年(1765)絵暦

と、ここまでが「蔦屋重三郎と浮世絵のキセキ」展のプロローグ。本題はこれからです。

浮世絵師、百花繚乱!

贅沢なプロローグののち、展覧会は第1章から5章まで、蔦重の生涯を軸に、蔦重を生んだ吉原遊郭の文化や当時の出版界について、数々の作品で紹介します。

吉原の遊女たちの姿を描いた作品は、どれもきらびやか。彼の地で長く続いた売買春の歴史は、決して繰り返されてはならないものですが、作品には、当時の江戸の最上級の服飾品や調度類、そして流行の諸芸といった、人々の夢や憧れの対象が詰め込まれています。

そして大河ドラマでも描かれているように、この吉原に様々な文化人たちが集うわけですが、鳥文斎栄之が描いた肉筆図巻「三福神吉原通い図巻」は、なんと神様までもが吉原に遊びに来るという設定。それくらい、吉原が非日常を味わえる空間であったということでしょう。

なお、吉原以外にも江戸市中に遊郭はあり、鳥居清長の代表作のひとつ「美南見十二候」は、品川遊郭を描いています。田んぼの真ん中の吉原と異なり、こちらは海景が楽しめるロケーション。歌麿の大首絵とはまた違った、江戸のアーバンライフが垣間見える美人画です。

会場には栄之、清長のほか、礒田湖竜斎に勝川春章、北尾政美と、当時の浮世絵界の寵児たちの作品が並びます。こうして同時代の絵師の作品が並ぶと、絵師の個性や絵手不得手、あるいは棲み分けのようなものが見えてくるような気がします。そして歌麿の貴重な初期の作品も紹介されていました。

右側の女性の着ている薄物の透ける感じが、とても巧みに表されていると思いませんか。初手から彫師・摺師と見事な連携を見せてくれます。

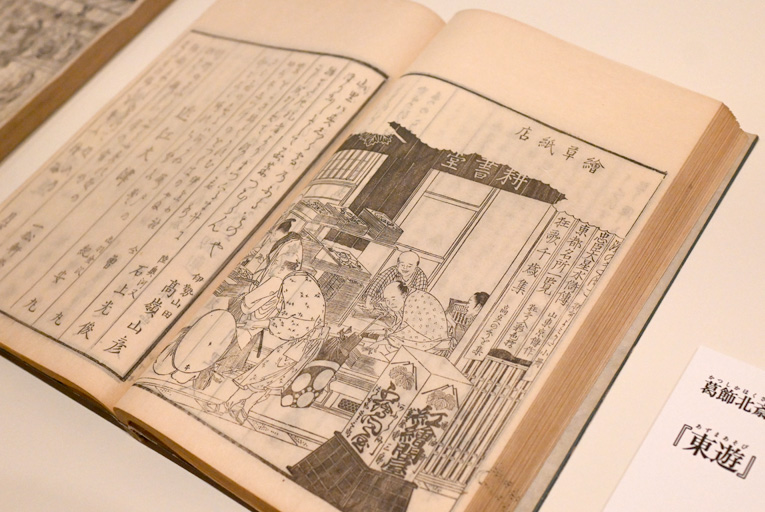

歌麿の美麗絵本の贅沢な展示

また千葉市美術館だからこそ実現できた贅沢な展示が、第4章の美麗な狂歌絵本のコーナー。冊子状の作品は、通常ひとつの見開きしか展示で見せられませんが、千葉市美術館では同じ作品を複数所蔵しているため、複数の場面を同時に見ることができるんです。

また『潮干のつと』は壁面と展示ケースでのダブル展示! 版本は基本的に手に持って楽しむものなので、本のサイズ感や全体の雰囲気もわかりながら、各頁の緻密な彫りや趣向を凝らした摺りを間近で見られるこの展示は、とても嬉しいです。

めくるごとに小さな感動のある、蔦重と歌麿の狂歌絵本三部作。これらの本をつくっている間、本当に楽しかっただろうなぁ、と想像します。

喜多川歌麿『画本虫撰』天明8年(1788)千葉市美術館蔵

「写楽のあの絵」を目の前に

そしてついに、会場で「写楽のあの絵」とご対面です。いろんな作品と並んでいても、やはりこの作品に目が留まります。

大谷鬼次という役者は、実際どんな顔をしていたのでしょうか。200年前に生きた一人の男性の顔貌を、デフォルメされた浮世絵を通じて、現代の私たちが認識しているのは、なんだかちょっと不思議な気分になります。

さあ、これで展覧会のピークを迎えたと思いきや、驚くべきは、この後の第5章で、貴重な肉筆画も織り交ぜて、さらに歌麿らの美人画の展示が続くこと。30周年とはいえ、一体どれだけ出しちゃうんですか、千葉市美術館さん!

こちらの歌麿の肉筆画も千葉市美術館屈指の名品です。

北斎・広重・英泉が彩るエピローグ

そしてエピローグは、蔦重没後に活躍した北斎、広重、英泉の作品が並びます。やはり「これ、教科書で見たことある」という作品の実物を目の前にすると、嬉しくなってしまいます。

北斎の大波、赤富士、広重の夜の雪、と浮世絵の名作揃い踏みです。「蔦重イヤーですが、せっかくですので、浮世絵の名作も一通りご覧になっていってください」と言わんばかりの、千葉市美術館のおもてなし精神を感じました。本当に千葉市美術館のコレクション、すごいです!

歴史の経(たていと)と緯(よこいと)を見る

と、すでに浮世絵で満腹な状態ですが、同時開催の「日本美術とあゆむ」展も少しご紹介します。同展を見ると、江戸時代に花開いた文芸と出版の文化が、近代以降、現代に至るまで脈々と、様々に派生しながら続いてきたことが実感できます。

中でも、江戸時代から受け継がれた職人の技術で、さらに芸術的な表現を追究した大正・昭和の「新版画」運動は有名です。

そして上階の「蔦屋重三郎と浮世絵のキセキ」展を見た後だと、運動を主導した制作者側の想いだけでなく、それらを享受した側にも思いを馳せることができました。蔦重たちが築いた、美しい出版物を多くの人が楽しむ文化の土壌が、近代以降も失われなかったからこそ、新版画は成立したのではないでしょうか。

このように、美術史のタテ/ヨコのつながりが見えてくる、千葉市美術館のコレクション。作品同士がつながり、相互に価値を高め合う関係にあるというのは、美術館のコレクションのひとつの理想と言えるでしょう。(もちろん、千葉市美術館はこれまで他館の所蔵品を交えた面白い企画も多数開催していますが。)

渓斎英泉《雲龍打掛の花魁》文政(1818〜30)後期〜天保(1830〜44)前期

いやはや、千葉市美コレクション、惚れ直しました! 今回の2展を巡った方は、来館前よりも、きっと千葉市美術館のことが好きになっていると思います。展覧会は、7月21日まで。千葉市美術館の30年のあゆみを、たっぷりお楽しみください。

展覧会の思い出に

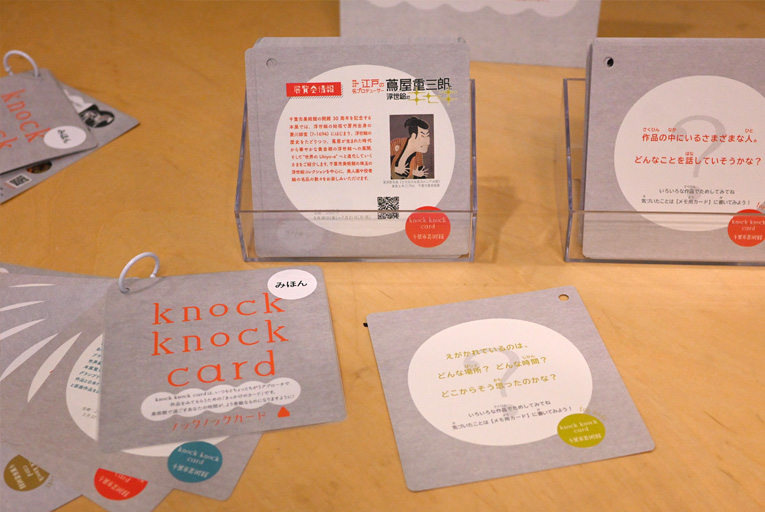

それでは最後に。チケット売り場の向かいのコーナーで、お子様の鑑賞をサポートする「ノックノックカード」を発見しました。「どんなことを話していそうかな?」「えがかれているのは、どんな場所? どんな時間? どこからそう思ったのかな?」といった問いが書かれていて、子供に限らず、鑑賞のヒントになりそうです。ご来場の際には、ぜひお手に取ってみてください。

また展覧会のお土産にイチオシなのが、千葉市美術館30周年記念のコーヒー(ドリップバッグ)2種。編集部一同でいただきましたが、どちらも本当に美味しい、こだわりのコーヒーでした。しかもこのクオリティで、お値段2個パック500円(税込 ※単品は280円。)です。1階のミュージアムショップ・BATICAで販売しています。美術館のご近所の銘菓、木村屋の豆大福とも好相性。お土産にぜひ。

展覧会情報

会 期:2025年5月30日〜7月21日

時 間:日・火〜木曜日 10:00〜18:00

金・土曜日 10:00〜20:00

(※入場受付は閉館の30分前まで)

休室日:月曜日(7月21日は開室)

会 場:千葉市美術館(千葉市中央区中央3-10-8)

観覧料:一般 1,500円/大学生 1,000円/高校生以下無料

お問合せ:043-221-2311

公式サイト:https://www.ccma-net.jp/

文/撮影・松崎未來(ライター)

協力・千葉市美術館

- 記事をシェア:

- Tweet