天才絵師・北斎の愛したブルー「ベロ藍」

「広重ブルー」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。浮世絵師・歌川広重が彼の作品に多用した、透明感のある鮮やかな青を指す言葉です。この美しい青の正体は、海外からやってきた人工の顔料「ベロ藍」。北斎をはじめ、広重と同時代に活躍した多くの絵師たちが「ベロ藍」を使用しました。本記事では、北斎が愛し、彼の風景画を象徴する色ともなった「ベロ藍」と、その魅力に迫ります。

ベルリンから来た鮮やかな青

ベロ藍は18世紀初頭、ドイツ・ベルリンの染料業者が偶然に発見した化学的な合成顔料で、日本には延享4(1747)年に初めて輸入されたと伝えられます。「プルシアンブルー」とも呼ばれるこの青色絵具は、発見された地名をとって「ベルリン藍」、省略して「ベロ藍」と呼ばれるようになりました。

*「ベロ藍」の誕生についてご紹介した、こちらの記事もあわせてご覧ください。

浮世絵の風景を刷新した「ベロ藍」誕生秘話(「北斎今昔」編集部/2020.08.04)

この青が江戸の市井に登場すると、見たこともない鮮明な色合いに人々は熱狂し、ベロ藍で摺られた浮世絵は大流行。その流行を反映して、当時人気であった北斎や広重の浮世絵にもベロ藍は多く用いられました。

北斎の代表作である「富嶽三十六景(ふがくさんじゅうろっけい)」も、当初はベロ藍を主とした「藍摺絵(あいずりえ)」のシリーズだったとの記録も残っており、その大流行ぶりがうかがえます。

*「富嶽三十六景」は、当初は藍摺絵のシリーズだったと考えられています。こちらの記事もあわせてご覧ください。

クールでモダンな北斎「藍の傑作」に迫る(「北斎今昔」編集部/2020.07.03)

それまで浮世絵に使われていた、植物系の「つゆ草」や渋い青色の「本藍」にはない青色に発色するベロ藍。鮮やかで透明感のある青を作り出すこの絵具は、それまでには難しかった海や川、空の新たな表現を可能にしました。

例えば、「富嶽三十六景」の一図「武州玉川」。爽やかな青色が目に涼しいこの作品も、ベロ藍に彩られた浮世絵です。広がりを感じさせる吹き下げぼかしの美しい空や、その冷たさが伝わってくるような澄んだ水の色は、ベロ藍が入ってきたからこそ生まれた表現。ベロ藍の流入は、浮世絵版画の一大ジャンルである風景画を大きく発展させていったのです。

北斎の波を生み出す 日本独自の素材と摺師の技

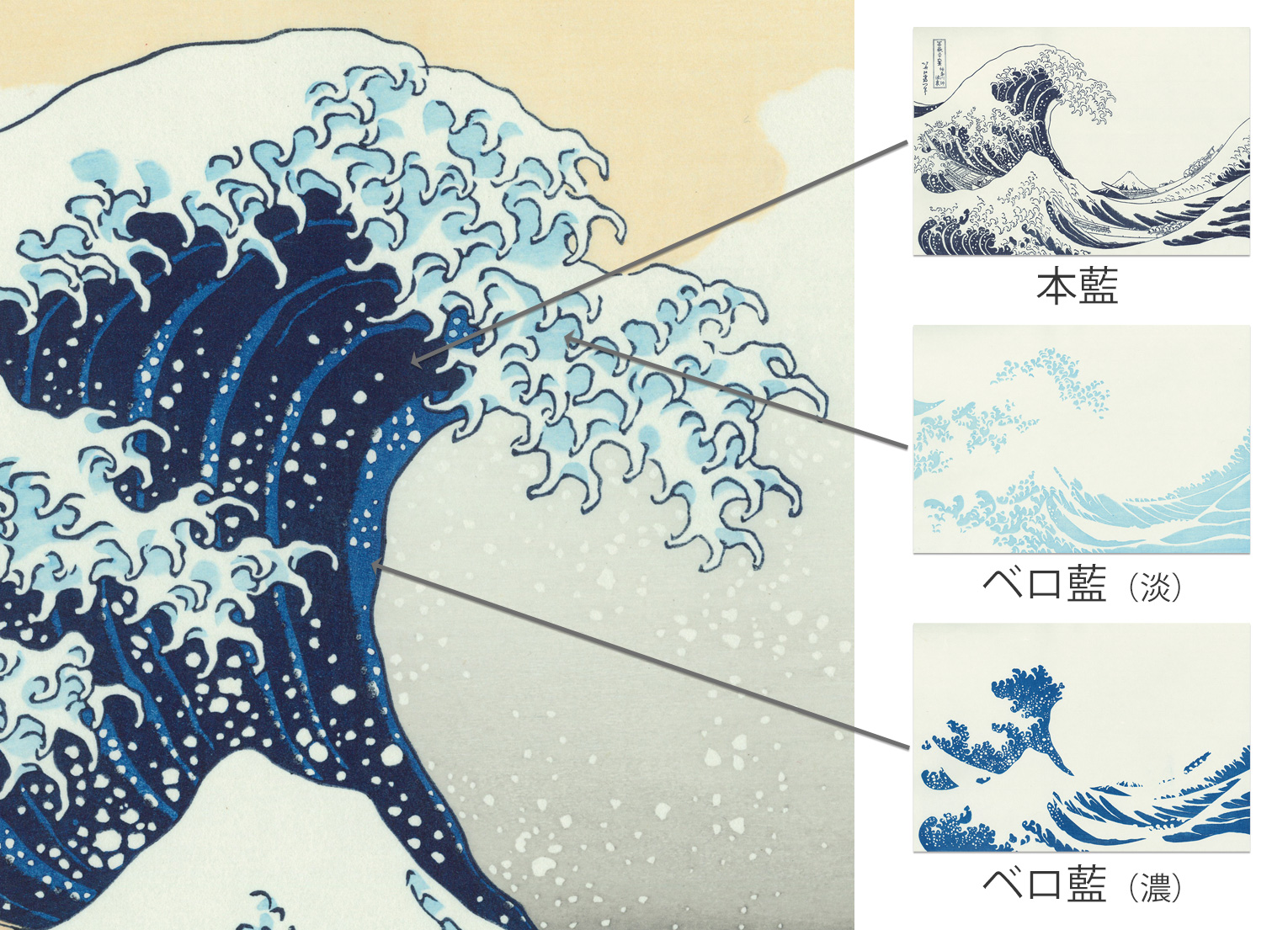

そしてもちろん、世界中で今なお愛されている「神奈川沖浪裏(かながわおきなみうら)」も、このベロ藍あってこそ生まれた作品。鮮やかな青色の波は、誰しも一度は目にしたことがあるのではないでしょうか。

躍動感あふれる波の波頭部分を見てみると、濃さの異なる2つのベロ藍を用いて巧みに色を摺り重ねていることがわかります。これによって、色鮮やかかつ立体的な大波を生み出しているのです。

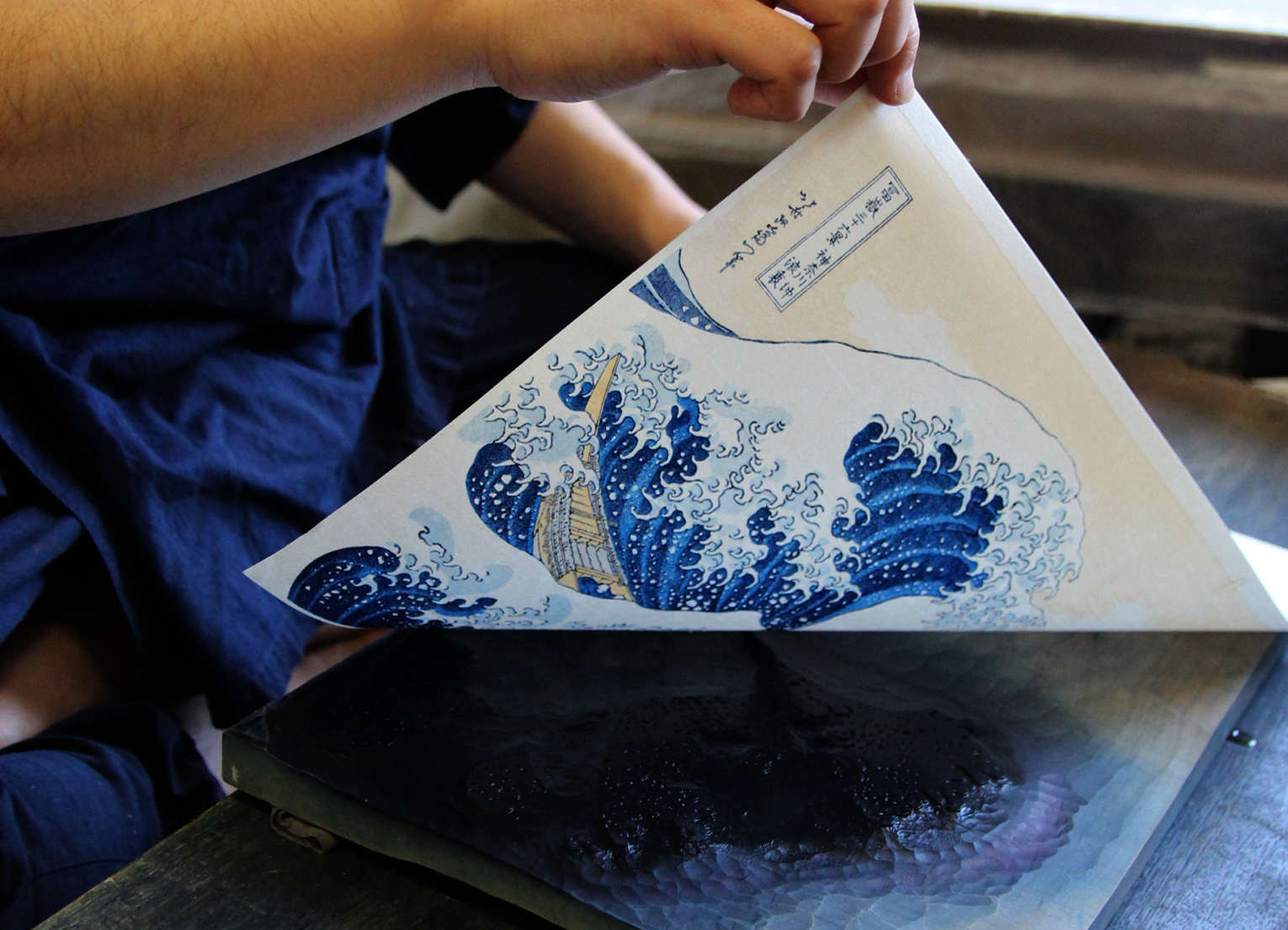

このベロ藍、水で溶いただけだと写真のようにかなり濃い藍色で、摺られた作品の色と比べると全く色合いが異なります。実は、ベロ藍が鮮やかに発色するには、日本独自の和紙と摺師の技が必要となります。

江戸時代から浮世絵に使われているのは、楮(こうぞ)を原料とした奉書という和紙。奉書紙には、何度も色を摺り重ねても破れない耐久性と、水性の絵具で摺った時の発色や質感の良さがあり、まさに浮世絵に最適の和紙と言えます。

摺りあがった作品の裏面を見てみましょう。和紙の中に絵具が入り込んでいるのがわかるでしょうか? これが浮世絵・木版画の特徴であり、他の印刷物と異なる点です。和紙特有の長い繊維の中に、水性の絵具を熟練の摺師が馬連にしっかりと力をのせて摺り込むことで浮世絵独特の鮮やかな発色が生まれるのです。

はるかヨーロッパからやってきた青色の絵具、ベロ藍。偶然に生まれたこの絵具は、浮世絵の木版技術と出会ったことによって美しい青となりました。この奇跡的な出会いがなければ、「神奈川沖浪裏」をはじめとする名作が生まれることもなかったと想像すると、鮮やかな青の浮世絵たちがこれまでの何倍にも魅力的に感じられてきませんか。

文・「北斎今昔」編集部

- 記事をシェア:

- Tweet