大河ドラマ「べらぼう」の世界へ! 特別展「蔦屋重三郎 コンテンツビジネスの風雲児」レポート

2025年の大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」(NHK)は、江戸時代の版元・蔦屋重三郎が主人公です。歌麿・写楽という才能を見出し、のちに「浮世絵黄金期」と呼ばれる時代を築き上げた、江戸の敏腕プロデューサー。その功績を紹介する展覧会が東京国立博物館 平成館(東京・上野)で開催中です。毎週欠かさず大河ドラマを視聴しているライターが、展覧会をレポートします! 本記事の人物名の後の( )内の俳優名は、大河ドラマ「べらぼう」のキャストです。

ドラマで使用したセットも登場! いざ「べらぼう」の世界へ

展覧会は、東京国立博物館・平成館2階の広大な展示室を会場に、第1章「吉原細見・洒落本・黄表紙の革新」第2章「狂歌隆盛 ―蔦唐丸、文化人たちとの交流」第3章「浮世絵師発掘 ―歌麿、写楽、栄松斎長喜」の3章構成で、附章として大河ドラマのセットを活用した江戸の街の再現ゾーンが広がります。

第1章には、蔦屋重三郎(横浜流星さん)が版元への第一歩を踏み出した『吉原細見』や、平賀源内(安田顕さん)が復元した摩擦起電機「エレキテル」(重要文化財)など、今年4月までの大河ドラマの放送の中に登場したものの実物が複数展示されています。そして第2・3章は、これから大河ドラマで描かれる(であろう)作品の数々が展示されています。第1章で、ドラマの名シーンを振り返りつつ、第2・3章で今後の予習と参りましょう。

第一展示室の入り口では、吉原遊廓唯一の出入口である「大門(おおもん)」が来場者を出迎えてくれます。これは大河ドラマの撮影で実際に使用されたもの。大河ファンは、ここで一気にテンションが上がることでしょう。

しかし忘れてはならないのは、この大門が多くのひとにとっては遊興の街への入り口であったと同時に、吉原の遊女たちにとっては、自らの意志で通り抜けることのかなわない、自由への障壁でもあったということ。ドラマ第1回では、吉原にある稲荷社のお狐さま・九郎助稲荷(綾瀬はるかさん)が、吉原という街の地理情報や特殊な環境を説明してくれていました。

九郎助稲荷が吉原をご案内申し上げます🦊

— 大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」日曜夜8時 (@berabou_nhk) January 5, 2025

第1回を追っかけ再生👉https://t.co/G46dUEllXg#大河べらぼう #綾瀬はるか pic.twitter.com/11jRfxURAg

親の借金や家庭の困窮のために色里に売られ、10〜20代のかけがえのない時間と身体を不特定多数の大人たちに消費され、この門をくぐることなく亡くなった女性も大勢いたことは、ドラマでもたびたび描かれた通りです。ドラマ第10回、白無垢姿で大門をくぐる松葉屋瀬川(小芝風花さん)の姿を思い返しながら、門をくぐります。

#大河べらぼう ダイジェスト👍

— 大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」日曜夜8時 (@berabou_nhk) March 10, 2025

🦊瀬川、吉原を去るhttps://t.co/oqn3vIi63o

第10回の見どころを2分に凝縮してお届け⏱ pic.twitter.com/9c7sd672xl

第1章では、まず礒田湖龍斎(鉄拳さん)や勝川春章(前野朋哉さん)の肉筆浮世絵で、吉原の街の様子やそこに生きる人々の姿を紹介。今から250年ほど前に生きた絵師たちが、いま目の前にある絵絹に実際に触れ、筆を走らせていたかと思うと、感慨深いものがあります。

礒田湖龍斎を演じたのは #鉄拳 さん。

— 大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」日曜夜8時 (@berabou_nhk) January 26, 2025

「#光る君へ」に出演した矢部太郎さんからアドバイスをもらって収録に臨んだそうです😊

ドラマ本編を見る👇https://t.co/vFmwKEjdyO#大河べらぼう pic.twitter.com/Ei3Gz6qIOS

出版物で吉原の街を活性化!

続いて、我らが蔦屋重三郎が手がけた出版物が並びます。『吉原細見』も複数展示。前期展示では、小泉忠五郎(芹澤興人さん)が出版したこれまでのサイズ・レイアウトの『吉原細見』と、蔦屋重三郎が改訂した『吉原細見』を比較して見ることも可能です。さらに遊女たちの姿を生け花の花に見立てた北尾重政(橋本淳さん)の『一目千本』も。『一目千本』は、会期中に場面替えを行なうそうなので、どの花のページが見られるかは、会場に行ってのお楽しみです。

蔦重が初めて手がけた本『一目千本』。モデルになった女郎たちとそれぞれの花の絵を一覧にしました!蔦重の見立ての妙を改めてお楽しみください。

— 大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」日曜夜8時 (@berabou_nhk) January 19, 2025

配信は👉https://t.co/lsdwU82E0E#大河べらぼう pic.twitter.com/shQqDwt4zE

そして第1章のハイライトは、何といっても大判錦絵のシリーズ「雛形若菜の初模様」でしょう。西村屋(西村まさ彦さん)と蔦重が共同出版した貴重なシリーズ初期作が展示されています。(「雛形若菜の初模様」は、のちに西村屋の単独出版に。)1770〜80年代の遊女たちの着物や髪飾りのコーディネイトは今見ても本当にオシャレ! 当時の人々も、この錦絵を見て、遊女たちのファンションセンスに感嘆し、吉原はこんなにシャレたところなのか、と思ったのではないでしょうか。

着物の意匠などを細かく見ているうちに「遊女は裸足なのに、禿たちは足袋をはいているのか」なんて、ちょっとしたことにも気づいたりしました。後期展示では、松葉屋の松の井(久保田紗友さん)を描いた作品が展示されます。この錦絵、ドラマでは、新之助(井之脇海さん)とうつせみ(小野花梨さん)が仲良く眺めていましたね。

このほか第1章では、今後ドラマで大活躍しそうな山東京伝(古川雄大さん)が描く『吉原傾城新美人合自筆鏡』もチェックしておきたいところ。大倍判という特大サイズで出版された豪華な画帖は、蔦重の人生のターニングポイントに出版された作品です。大河ドラマでは、どのように物語と絡んでくるかが楽しみです。

第1章の展示を通じて見えてきたのは、蔦屋重三郎という人の課題発見力と手堅いマネジメント能力です。展示品の多くは、蔦重が既存の市場や商品を分析し、改良を加え、潜在ニーズを掘り起こして生み出してきたもの。柔軟に視点を変えて、あらゆるところにビジネスチャンスを見出していく。そして着実に収益も上げていく。蔦重はそんな人だったのではないかと思いました。

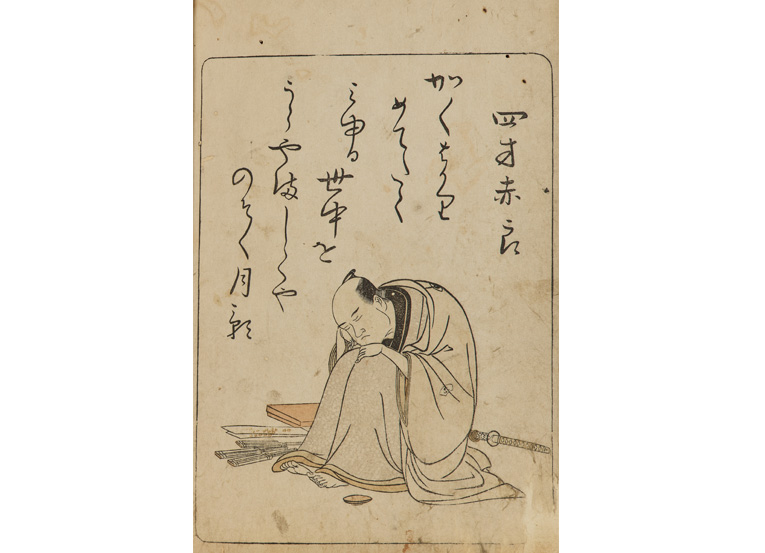

狂歌がつないだ文化人ネットワーク

第2章では、狂歌(社会風刺や皮肉、滑稽を盛り込んだ短歌)の流行の中で蔦重が築き上げた幅広い人脈と、その成果物が紹介されます。大河ドラマではすでに嫌味のない「人たらし」な蔦重の姿を横浜流星さんが見事に演じていますが、今後さらにその人間的な魅力が発揮されることを期待させる章です。

蜀山人こと大田南畝(桐谷健太さん)を中心に、当時の文芸界を率いる面々が集まり、江戸の文化サロンとなる吉原。多彩な狂歌師たちの名前が連なる出版物からは、蔦重が文化人たちをつなぐハブの役割を担っていたことがうかがい知れます。もし蔦重が商魂むき出しのギラギラした人物であったら、このようなコミュニティは生まれなかったはず。人々に「自分たちが時代の新しいムーブメントをつくっている」、そんな高揚を味合わせてくれるのが蔦重だったのではと想像します。

そして本章の白眉は、喜多川歌麿(染谷将太さん)の手がけた美麗な狂歌絵本三部作『画本虫撰』『潮干のつと』『百千鳥』です。

三部作それぞれから、虫、貝、鳥、花といった自然の中の小さな命に向けられた絵師の優しい眼差しが感じられます。淡く上品な色彩と心地よい余白の間に、ほっそりとした書体で書かれた洒脱な狂歌。洗練を極めた、ため息が出るほど美しい絵本たちです。改めて、歌麿という絵師の底知れない才能に驚かされました。

豪華絢爛! 浮世絵黄金期の名作勢揃い

第3章は、蔦重および同時代の版元が出版した華やかな錦絵の名作のオンパレードとなります。展示室は特設ミュージアムショップを挟んで二つの部屋に分かれますが、1室目は9割方が歌麿の美人画。よくぞここまでバラエティに富んだ女性の姿を、一人の絵師が生み出し続けたものと舌を巻きます。「歌撰恋之部」「青楼十二時」「当時全盛美人揃」「高名美人六家撰」……と代表シリーズが全部揃っています。

そしてこの部屋でじっくり鑑賞したいのが、展覧会のキービジュアルにも登場している名作「ポッピンを吹く娘」。広告物やお土産品などで「ザ・江戸カルチャー」とばかりに多用されている作品ですが、実物の木版画を改めて見てみると、とても垢抜けていて、可憐な印象を受けます。背景の雲母摺(きらずり)の控えめな輝きも、少女のはつらつとした美しさを引き出しているように見えました。

浮世絵の美人画というと、どうしても男性消費者を対象にした大衆娯楽と思いがちですが、この作品は女性の共感も獲得していたのではないでしょうか。歌麿の描く女性像には、一方的な男性目線だけでない視点が入っているように思うのですが、この「ポッピンを吹く娘」がそれを最も端的に示してくれているように感じました。

大河ドラマで、今後歌麿がどのようなキャラクターとして描かれるかは興味津々。吉原を拠点に活動する中で、決して消費され得ない女性たちの内なる美しさを見つめ、それを絵筆ですくい取る、そんな人物像を染谷さんが演じてくれないかなぁなどと勝手に妄想します。

ちなみに、先日5月12日には、40年以上行方知れずだった「ポッピンを吹く娘」発見が報じられました。本展への出品が発表され、特別展「蔦屋重三郎」は、前期でも後期でも、この歌麿の代表作を見られることに。(画面右上の文字の部分が前期展示品と後期展示品とは異なっています。)このほか後期展示も歌麿の名品が多数出品されるので、すでに前期に行った方も再訪必須です。

歌麿の美人画を堪能したあとは、ミュージアムショップの魅力的なお土産を横目に2室目へ。ここから江戸の芝居の世界が広がっていきます。まだ春朗と名乗っていた頃の葛飾北斎を含む、同時代の絵師たちの浮世絵が並び、その奥にはいよいよ東洲斎写楽の役者絵がお出ましです。こちらの展示室に並ぶ絵師たちも、いずれ大河ドラマに登場するかと思いますが、キャストはまだ発表されていないメンバーです。(※5月12日現在。なお大河ドラマに登場した歌舞伎役者、二代目・市川門之助(濱尾ノリタカさん)の姿を描いた役者絵は、後期展示に登場です。)

現存数が少ない写楽の作品を、これだけの数まとめて、しかもその活動を網羅したかたちで見られる機会はそうそうありません。壁一面ずらっと写楽の役者絵が並ぶと、明らかに他の絵師とはインパクトが違うことが分かります。異例と言われる写楽のデビューの衝撃は、やはり文字や映像ではなく、実物を目の前にして実感できるものなのだなとつくづく思いました。これらが絵草紙屋の店頭に一斉に並んだら、間違いなく圧巻です。

写楽という無名の絵師の大抜擢と、わずか10ヶ月の活動期間。写楽の役者絵を前にして、プロデューサー・蔦屋重三郎の思惑に、あれこれ想像が膨らみます。同時に、蔦重が単にアイディアで勝負していただけではなく、確かな品質のものを世に出すことを心がけていたことも察せられます。

伸びやかで抑揚のある線、衣装の質感や舞台の空気感を伝える色彩には、彫師・摺師の確かな技術がうかがえます。雲母を用いた背景の工夫はもちろん、白一色、あるいは黒一色に見える役者の着物や帯にも、光の加減で模様が見える木版の技法が用いられており、非常に凝っています。(他の来場者のご迷惑にならない範囲で、ぜひいろんな角度で作品を見てみてください。)

成功に胡座をかかず、失敗を恐れず、常に挑戦し続けたビジネスマン・蔦屋重三郎の姿勢から、たくさんの刺激をもらえる展覧会です。そして、浮世絵に代表される日本の出版文化が、大衆の中から生まれたものであること、私たちの誰もが文化の担い手となり得ることを再認識させてくれる展覧会でもあると思います。大河ドラマ「べらぼう」と合わせて、ぜひ江戸の粋を楽しんでください。

展覧会情報

会 期:2025年4月22日~6月15日

時 間:09:30〜17:00(※入館は閉館の30分前まで)

※ 金・土曜日は20:00まで開館

休館日:月曜日

会 場:東京国立博物館 平成館(東京都台東区上野公園13-9)

観覧料:一般 2,100円/大学生 1,300円/高校生 900円

お問合せ:050-5541-8600(ハローダイヤル)

公式サイト:https://tsutaju2025.jp/

文・松崎未來(ライター)

- 記事をシェア:

- Tweet