流行の仕掛け人たちに注目! 太田記念美術館「蔦屋重三郎と版元列伝」展レポート

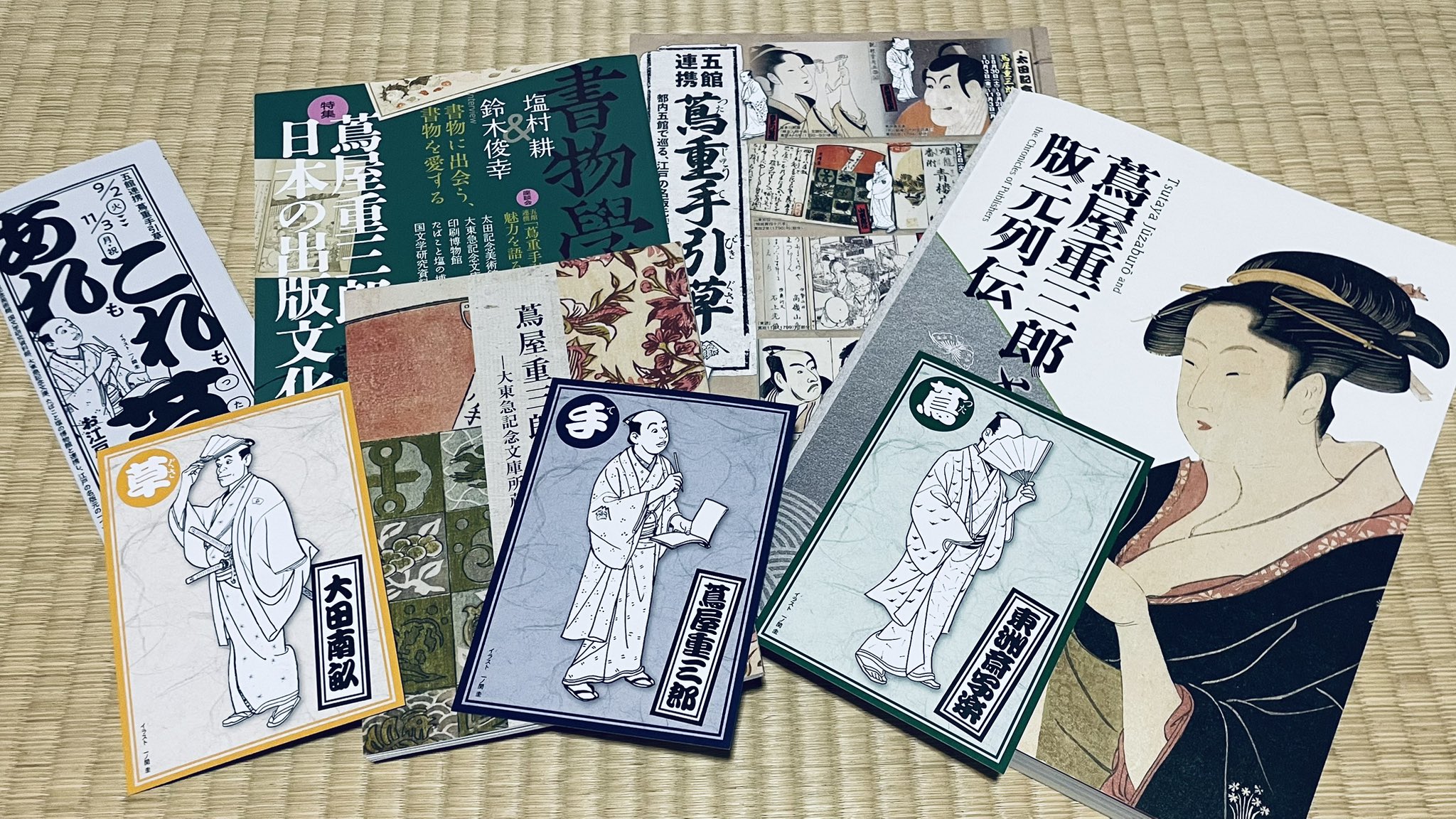

NHKの大河ドラマ「べらぼう」の影響で、江戸の出版文化が注目された2025年。日本全国で様々なイベントや展示が催されてきましたが、一年の三分の二が終わり、いよいよ最後の盛り上がりを見せています。東京都内では、個性派揃いの5つの文化施設が連携し、「蔦重手引草」と題して各館で江戸の出版文化にまつわる展示を行います。その企画の筆頭として、8月30日から太田記念美術館(東京・原宿)で開催しているのが、「蔦屋重三郎と版元列伝」展です。バラエティ豊かな作品が並ぶ展覧会の様子をご紹介します。

蔦重と11の版元の作品が大集合!

私たちに、お気に入りのメーカーやブランド、レーベルがあるように、江戸の本好き、浮世絵好きの人々も、ご贔屓の版元(今で言うところの出版社)があったはずです。江戸時代の版元で、いま最も知名度が高いのは「蔦屋重三郎」かと思われますが、他にも多くの版元が存在し、個々に特色のある出版物を世に送り出し、江戸の出版文化を彩ってきました。本展では、蔦屋を含む12の版元と、その出版物を紹介しています。

歌麿・写楽の才能を見出した蔦屋重三郎

会場を入って、まず最初に出迎えてくれるのは、我らが蔦重が出版した歌麿・写楽の錦絵です。描かれているのが、当時の時の人たちだということもあるのでしょうが、やはり蔦屋ブランドの錦絵は、ぱっと目を惹きつける華があります。

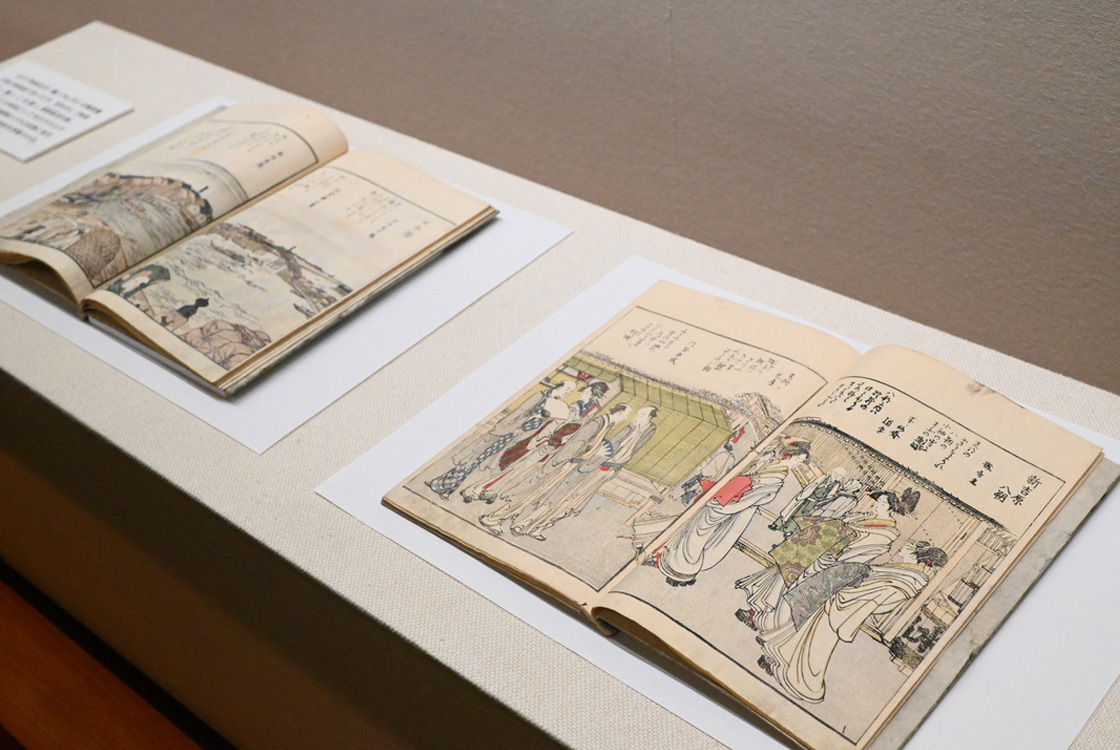

続く展示ケースでは、蔦屋重三郎が出版した錦絵に加え、版本の数々も展示されています。大河ドラマの中で登場した出版物も多数あるので、ドラマのファンはより楽しめることと思います。興味深かったのは、蔦屋から刊行された『麦生子祝賀集』。鳥山石燕が、鬼と腕相撲する朝比奈三郎を、歌麿が、遊女と禿を描いています。つまり師弟で絵を寄せているんです。蔦重含め、どんな交流があったのか考えると楽しいですね。

【蔦屋重三郎×鳥山石燕たち】朝比奈三郎があっかんべえをしながら鬼と腕相撲。麦生子なる人物の病気快癒を祝って制作された天明7年(1787) 『麦生子祝賀集』で、石燕のほか歌麿、石柳女が絵を描きます。石燕は「蔦屋重三郎と版元列伝」にて9/28まで、後期は歌麿の絵にページ替えいたします。 pic.twitter.com/ZGluAOoIQz

— 太田記念美術館 Ota Memorial Museum of Art (@ukiyoeota) August 31, 2025

ちなみに、蔦屋からのみ作品を発表し、わずか10ヶ月で姿を消した東洲斎写楽の作品については、華々しいデビューを飾った大首絵を、前後期で計8点も展示する大盤振る舞い。背景の黒雲母のきらめきを、ぜひ会場でご覧ください。

蔦屋パートは、さらに二代目の時代の刊行物、北斎の絵本『東都名所一覧』や『絵本狂歌 山満多山』なども紹介します。初代が着目していた北斎の才能を、きちんと二代目が形にしているんですね。

三角マークの鱗形屋、鶴丸マークの鶴屋喜右衛門

会場2階、蔦屋に続いて紹介されるのが、大河ドラマでもおなじみ、三角マークの版元、鱗形屋です。江戸に出版文化を根付かせた、草創期の立役者というべき版元ながら、火災や偽版への関与により寛政期に廃絶したと考えられます。多色摺の技術が完成する以前の浮世絵は、素朴ながらも品のある作品が多く、版元のセンスを感じさせます。

そして同じく大河ドラマでおなじみ、老舗版元・鶴屋喜右衛門。こちらは鶴の丸紋が目印です。起用した作家や絵師のレパートリーの多さに、版元としての実力を感じます。鶴屋と蔦屋は同じ通油町に店を構えていて、歌麿の錦絵は鶴屋からも出ているので、こちらも、版元同士のお付き合いが実際どのようなものであったのか、あれこれ想像すると楽しいです。

北斎の才能を開花させた西村屋与八、絵も描ける版元・奥村屋

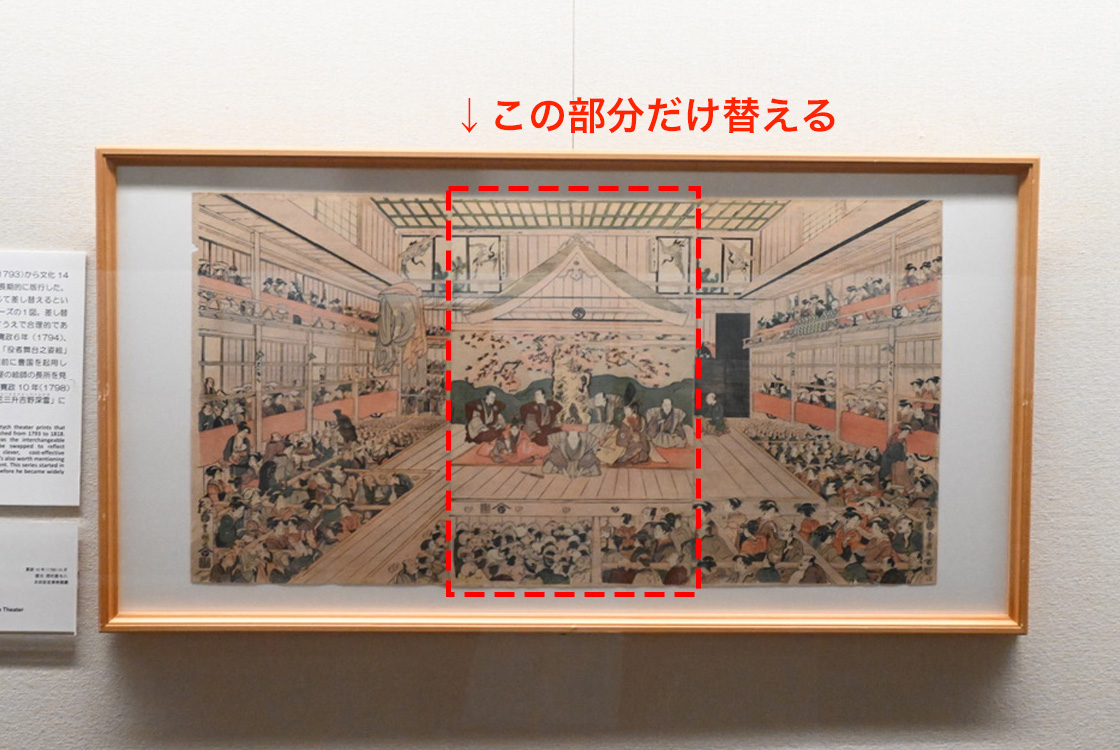

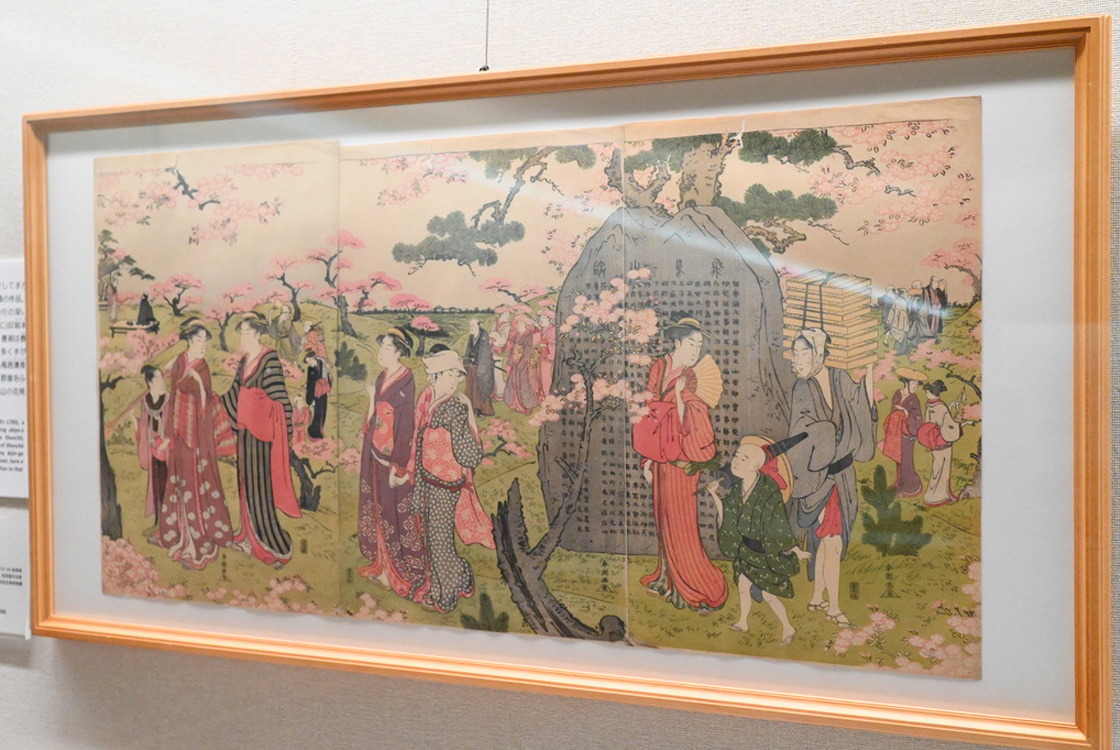

蔦重のライバル的存在であった版元が、西村屋与八です。歌麿の美人画に対して鳥文斎栄之の美人画を、写楽の役者絵に対して歌川豊国の役者絵を出版しました。かつて礒田湖龍斎の「雛形若菜初模様」を共同で出版したこともあった二者は、ターゲット層をうまく棲み分けて、浮世絵黄金期をともに盛り立てたとも言えます。

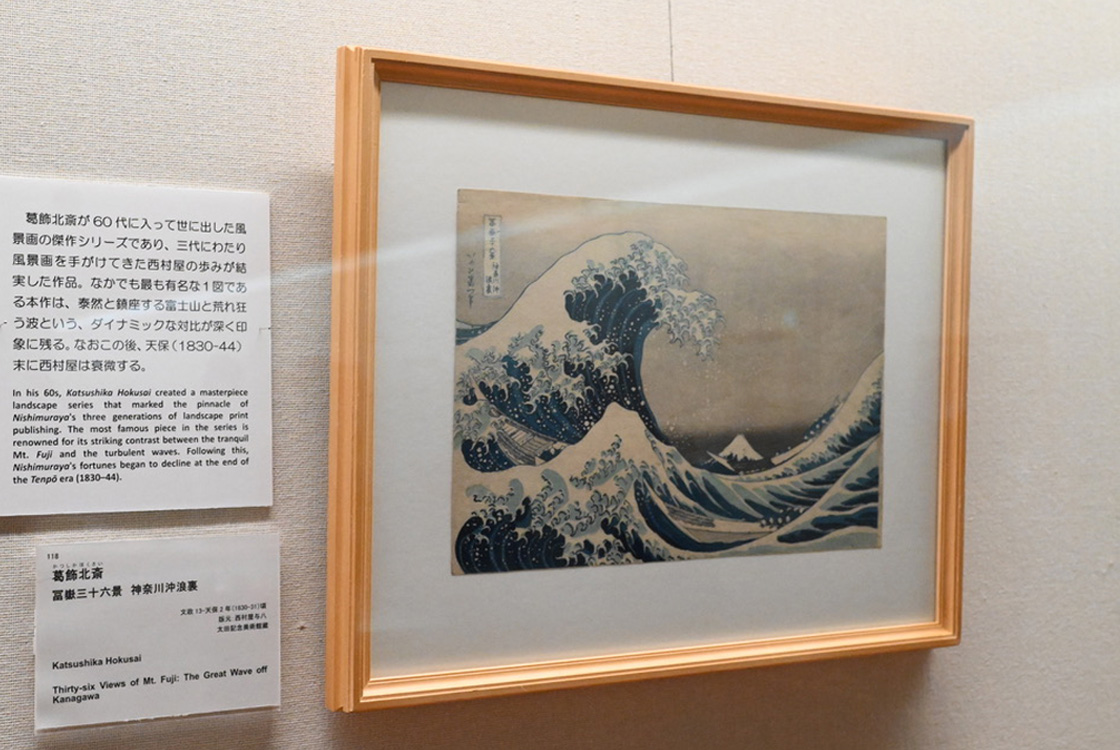

西村屋は、合巻(数冊を合体した形式の草双紙)においては、鶴屋喜右衛門と並ぶ二大版元であり、三代目のときに、北斎のあの代表作「冨嶽三十六景」を刊行します。初代の姿を描いた錦絵や、二代目は非常にプライドの高い人物であったというエピソードなどが残っており、蔦屋同様に存在感のある版元です。

また、この他に特徴的だった版元が、奥村政信が始めた奥村屋。ヒット作誕生の要素の一つには、絵師・作家と版元との相性もあると思いますが、政信は絵師と版元の二足の草鞋で活躍しました。自分で企画して、自分で描けちゃうのだから、ある意味無敵です。

ロングライフ版元・和泉屋、須原屋

版元の中には、17世紀後半から活動を始め、明治期まで続いた版元もいます。長い歴史を持つのが、和泉屋と須原屋。それぞれ、芝と日本橋の名所絵の中に、その店先が描かれたほど。サステナブルな経営の秘訣は、取り扱い商品の幅広さと、流行に左右されない学術書の出版のようです。

この他に、2階の展示室では、 『北斎漫画』を出版した名古屋の版元・永楽屋、上方の画譜類を広めた西村源六、活動期間は数年ながら広重の代表作「東海道五十三次」を出版した竹内孫八などを紹介しており、ひとくちに「版元」と言っても、規模も由緒も主力商品も、様々であったことがわかります。

ラスト・ウキヨエの版元・松木平吉、秋山武右衛門

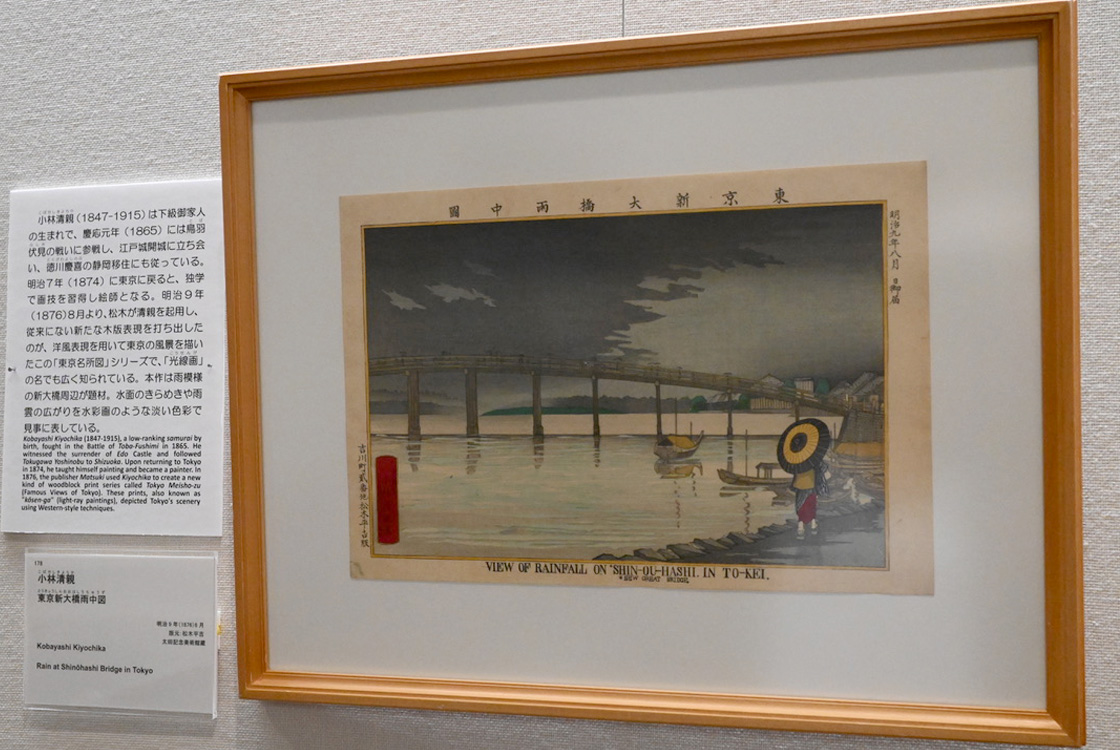

展覧会の会場は、さらに美術館の地下1階の展示室まで続きます。そこでは、文明開化を迎えた時代に、浮世絵をアップデートした二つの版元が紹介されます。小林清親や月岡芳年、小原古邨といった絵師たちの木版画を制作した松木平吉と秋山武右衛門です。江戸が東京に変わったのち、新たな浮世絵を模索する絵師と版元の、時代への挑戦を感じる作品群が並んでいます。

今回「版元」に注目した展覧会を通じて、改めて「絵師・戯作者以外のつくり手」や「流通」にも目を向けることができました。歴史や文化は、一部の天才や芸術家によって築かれているようにも見えますが、それを支える多くの人たちの存在があったことを江戸の出版文化は教えてくれます。ともすれば、いち享受者である我々の行動もまた、歴史や文化の形成に少なからず影響を与えている、と言えるのかもしれません。

展覧会情報

会 期:2025年8月30日〜11月3日

前期 8月30日~9月28日

後期 10月3日~11月3日

時 間:10:30~17:30(※入館は閉館の30分前まで)

休館日:9月1日、8日、16日、22日、29日-10月2日、6日、14日、20日、27日

会 場:太田記念美術館(東京都渋谷区神宮前1-10-10)

観覧料:一般 1,200円/大高生 800円/中学生以下 無料

お問合せ:050-5541-8600(ハローダイヤル)

公式サイト:https://www.ukiyoe-ota-muse.jp/tsutaya-juzaburo-and-the-chronicles-of-publishers/

文/撮影・松崎未來(ライター)

協力・太田記念美術館

- 記事をシェア:

- Tweet