本ページは、2024年夏に開催したアダチ伝統木版画技術保存財団設立30周年記念展〈数字でわかる 北斎「神奈川沖浪裏」の世界的評価とその魅力〉の記録です。会場に展示された復刻版浮世絵と、パネルのテキストをご紹介しています。(一部内容をウェブページ用に編集しています。また会場では、海外からの来場者向けに、テキストの英訳資料を掲示・配布しました。)

プロローグ:北斎「神奈川沖浪裏」にまつわる数字

1830年・70歳

「神奈川沖浪裏」が制作されたのは、1830年頃とされています。本作の制作時、北斎はすでに70歳を超えていました。19歳から絵師として歩んできた北斎が、50年近い画業の集大成として描いた作品です。(▶︎関連:3章)

46図

本作は、西村屋与八(永寿堂)という版元から「冨嶽三十六景」シリーズの一図として出版されています。その名の通り本来36図の予定だったこの風景画の連作は、あまりの人気に10図が追加され、全46図のシリーズとなりました。

4枚・8度摺・6色

北斎は、このダイナミックな名作を、たった4枚の版木と8度の摺工程、6種類の色だけで作り上げています。浮世絵の制作にも精通し、また長年波の表現を究め続けた北斎だからこそ成し得た画作りです。 (▶︎関連:2章)

1747年

ベロ藍は18世紀初頭、ドイツ・ベルリンの染料業者が偶然に発見した化学的な合成顔料で、日本には延享4(1747)年に初めて輸入されたと伝えられます。やがて安価な輸入品が登場し、浮世絵版画にも導入され、それまでにない鮮やかで透明感のある青が表現できるようになりました。 (▶︎関連:4章)

23人

大きな波に翻弄される3艘の船の上には、波にのまれて海へ落ちないよう、必死に船にしがみついたり、どうにかコントロールしようと船をこいだりしている人々の姿が見えます。はっきりわかるだけでも23人、波の陰にはもっと多くの人がいるのかも知れません。ぜひ数えてみてください。

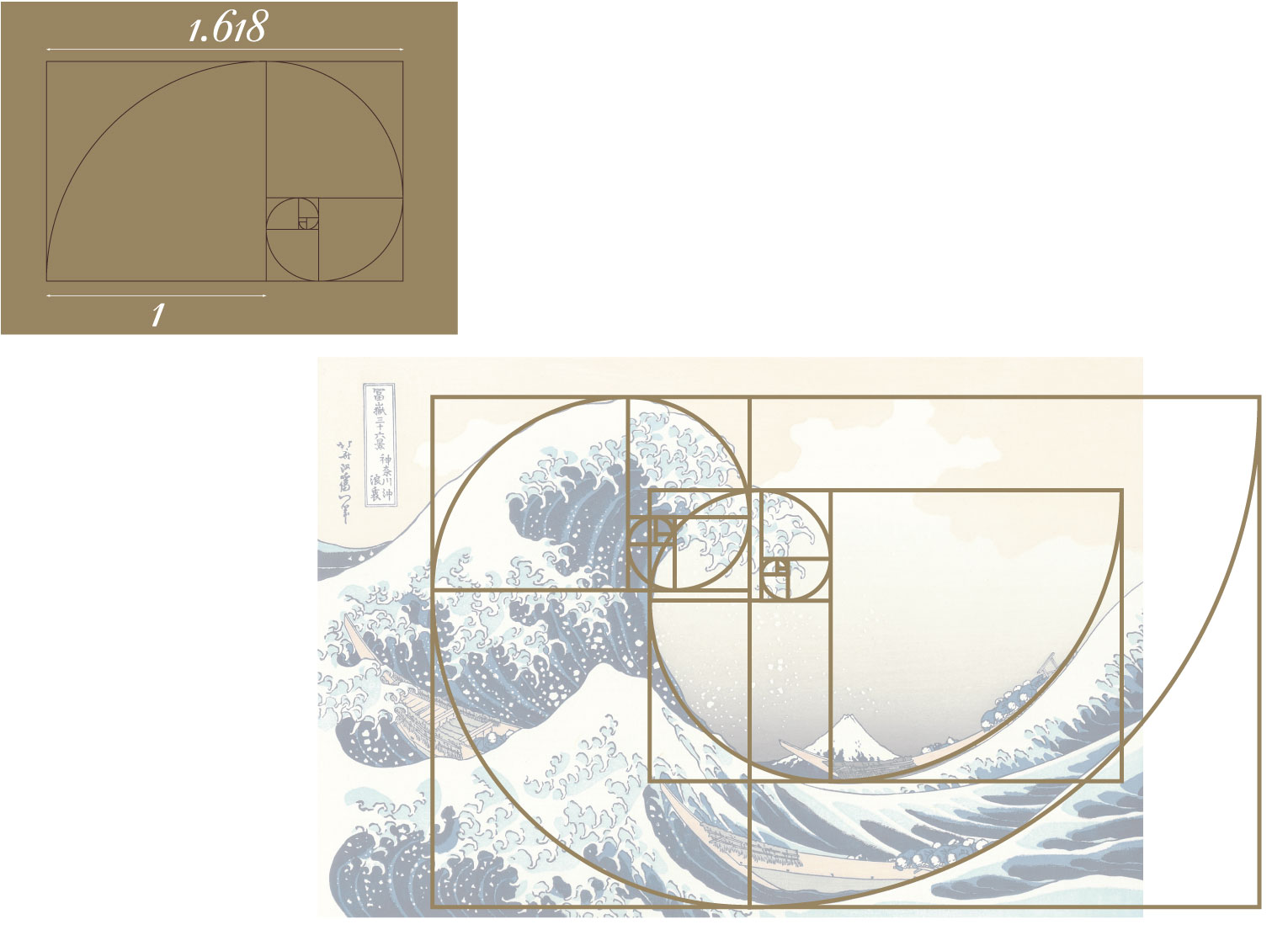

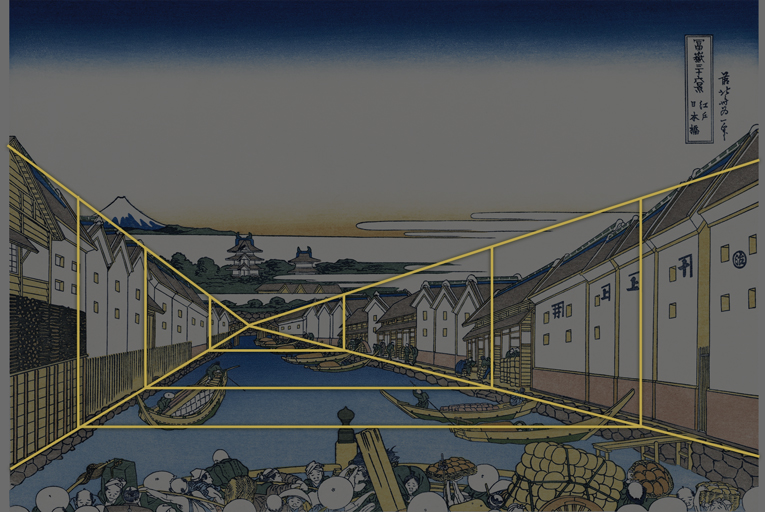

1:1.618

本作の構図には、人間が最も美しいと感じる比率と言われる黄金比(1:1.618)を見出すことができます。北斎はこの究極の比率に気が付いていたのでしょうか。 (▶︎関連:1章)

1/5000秒

最新のハイスピードカメラで実際の波を撮影すると、北斎の描いたようなかぎ爪状の波頭が現れるそうです。北斎の眼が捉えていた波の姿は、1/5000秒のシャッタースピードでようやく捉えることができる姿だそう。 (▶︎関連:1章)

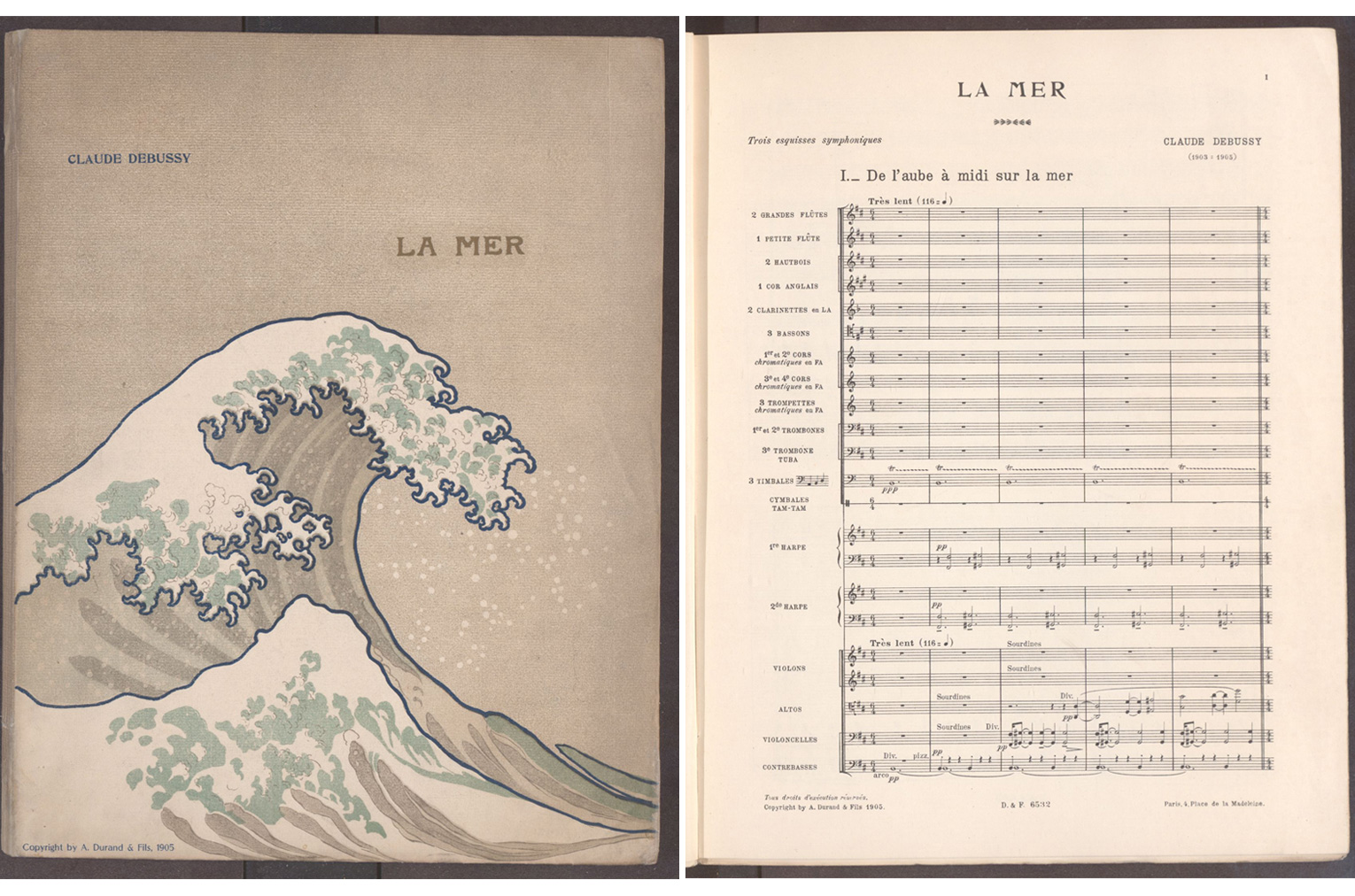

1905年

1905年にフランスの作曲家クロード・アシル・ドビュッシー(1862-1918)が作曲した交響詩「海」は、本作に着想を得たと言われ、初版のスコアの表紙のデザインには本作が採用されています。また彼の書斎には「神奈川沖浪裏」が飾られており、日本の文化が海外の芸術家たちに影響を与えたジャポニスムの一例として広く知られています。 (▶︎関連:4章)

13か国・77点・16点

2020年時点では、世界13か国、58の美術館・博物館が、江戸時代に摺られた「神奈川沖浪裏」を所蔵しており、その数は77点に及びます。日本国内では16点が確認されています。同じ作品が世界中に点在しているのは、大量生産が可能な浮世絵版画ならではの広がりと言えるでしょう。江戸当時に庶民の間で気軽に楽しまれていた印刷物が、世界中で美術品として残っていることは大変興味深く、浮世絵が世界に与えた衝撃の強さが推察されます。(※ 上記の数字については、大英博物館の研究員であるCapucine Korenberg氏が発表した論文「The making and evolution of Hokusai’s Great Wave」を参照しています。個人蔵の作品は含まれていません。)

3点

イギリス・ロンドンにある大英博物館では、本作のオリジナルを3点所蔵しています。2008年、3点目の所蔵品のお披露目の時には、アダチ伝統木版画技術保存財団が摺の実演にうかがいました。このときアダチ版画研究所の職人が復刻した「神奈川沖浪裏」も、大英博物館に収蔵されました。(大英博物館が所蔵する3点の「神奈川沖浪裏」とアダチ版画研究所の復刻版一覧)

2,760,000ドル

2023年3月、ニューヨークのクリスティーズで行われたオークションでは、本作が276万ドル(約3億6000万円 ※当時の為替レート)で落札され、北斎作品としては過去最高額を記録しました。

50,000ピース・400時間

2023年、ボストン美術館では時代や国を越えた北斎作品の影響力を検証する企画展「Hokusai: Inspiration and Influence」が開催されました。同展で展示された「神奈川沖浪裏」を模したレゴブロックの作品(制作:レゴ®認定プロビルダー・三井淳平氏)は、5万ピースを使用し、400時間をかけて制作されています。

1971年

サーフブランド「クイックシルバー」は、1971年以降、本作をモチーフとしたマウンテン・アンド・ウェイブのロゴを使用しています。

40円

1963年10月6日発行の国際文通週間切手の40円、および2016年1月29日発行のグリーティング切手「グリーティングJAPAN」の1000円切手には本作が印刷されています。

2020年

2020年、本作を含む「冨嶽三十六景」の作品24図が日本のパスポートの査証ページに採用されました。

1000円

2024年7月3日、「神奈川沖浪裏」が印刷された新1000円札が発行されました。紙幣やパスポートに採用されている本作は、まさに日本を代表する絵柄と言えるでしょう。

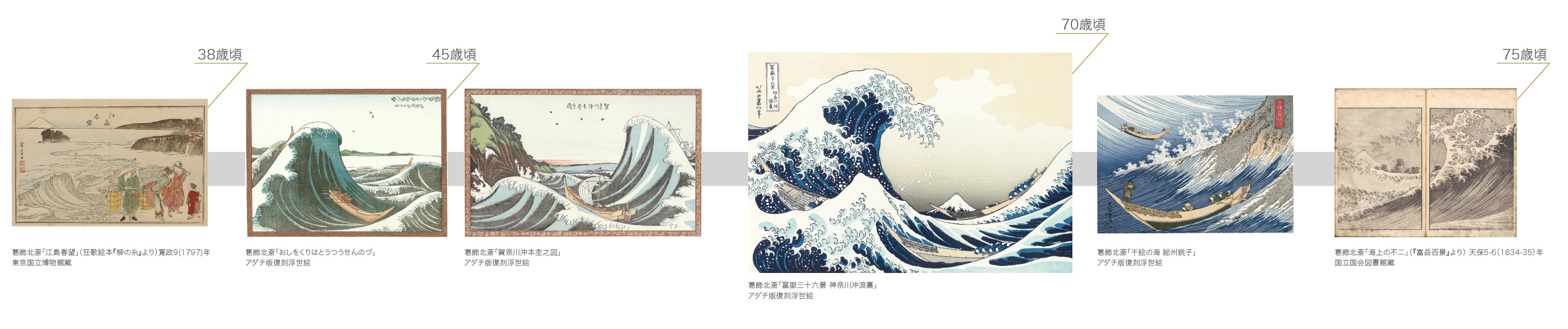

1章:北斎が描く波の変遷

◼︎生涯をかけて追い求めた波

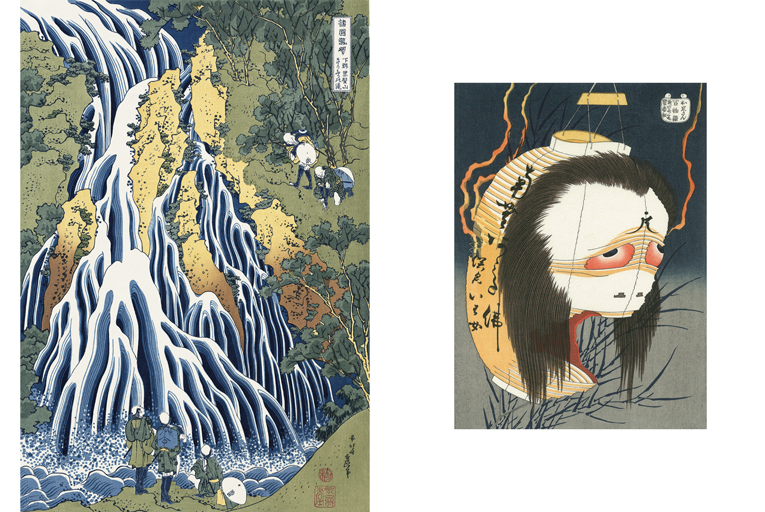

北斎は、その長い生涯の中で、「波」というモチーフを何度も描いています。くり返し描きながらも、決して様式化に陥らず、描くたびに新しい表現や技法を試みていることが分かります。ここに見る波の表現の変遷は、絵師・北斎の飽くなき探究心を物語っています。

*いずれもアダチ版復刻浮世絵(画像提供:アダチ伝統木版画技術保存財団)

「神奈川沖浪裏」は、北斎の波の表現の一つの頂点であり、当時も大きな反響を呼んだことは間違いありません。しかし北斎は、その成功に胡座をかくことなく、続いて発表した「総州銚子」では、さらに海面に迫るような構図に挑戦しています。晩年の小布施の祭屋台の天井画の波からは、宇宙のエネルギーのうねりをとらえようとするかのような気概すら感じられます。不朽の名作「神奈川沖浪裏」は、北斎の不断の努力と果てしない向上心によって、生み出されたのです。

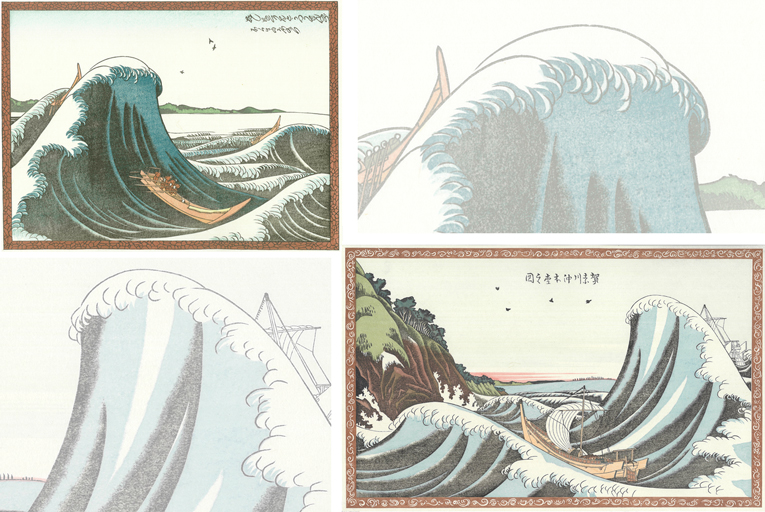

◼︎かぎ爪のような波頭

「この波は爪だ、船がその爪に捕らえられているのを感じる」――硲伊之助訳『ゴッホの手紙』中巻(岩波文庫)より

「神奈川沖浪裏」を特徴づけている波頭の描写に注目してみましょう。短かめの肥痩線(※)を重ねるようにして生み出された波頭は、見る者の胸をざわつかせ、心を鷲掴みにします。 浮世絵をこよなく愛した画家・ゴッホは、弟・テオとの手紙(1888年9月8日)の中で「神奈川沖浪裏」について触れ、その描線を称賛しています。 北斎の独特のリズムを持った線を忠実に版木に起こす、彫師の技術にもご注目ください。 ※線の太さが一定ではない線のこと。

◼︎名画が秘める永遠の吸引力

絵画の黄金比と言われる1:1.618(Φ)。この比率の長方形の中に、短辺を半径とする四半円を描くことで生まれるのが黄金螺旋です。北斎の「神奈川沖浪裏」の波の線には、黄金螺旋の曲線を重ね合わせることができます。

幾何学形態を組み合わせた描画法を考案するなど、北斎は日頃から理知的な構図を研究していました。理論上、永久に渦巻く黄金螺旋と同じ曲線を持つ、北斎の波。見る者を引き込む名画の秘密は、万物の理の中に見出せるのかも知れません。

2章:迫力ある大波を生み出す「神奈川沖浪裏」の制作工程に迫る

試行錯誤の末に生まれた「神奈川沖浪裏」は江戸時代当時、商業的な大ヒットを記録します。名作誕生の背景には、大量生産を可能にした分業での制作体制や、採算性を重視した厳しい制約がありました。

※「神奈川沖浪裏」の制作工程については、「北斎今昔」の過去の記事をご参照ください。

・徹底解剖!世界の名画「神奈川沖浪裏」を完成させた浮世絵の技

・北斎の名作への8ステップ! GIFアニメで見る「神奈川沖浪裏」のつくり方

3章:北斎 木版画の画業を辿る

北斎は宝暦10年(1760)に、現在の東京都墨田区、江戸本所割下水に生まれました。10代の一時期に彫師として修業を積み、19歳で当時役者似顔絵の第一人者であった勝川春章に弟子入りしました。勝川派の絵師として活動した後、和漢洋の絵画の各流各派を学び、様々なジャンルの浮世絵を手がけ、独自の画風を確立していきます。北斎の名を不動のものとした「冨嶽三十六景」をはじめ、画業を代表する錦絵を生み出したのは70歳を過ぎてからのことでした。 森羅万象あらゆるものの真を描くことに執念を燃やし、老いてなお、その制作意欲は衰えることなく、90年の生涯で数多くの作品を残しました。1999年、米LIFE誌のミレニアム特集号「この1000年で最も重要なできごとと人物・100選」の中で唯一紹介された日本人であり、近年最も注目を集めている浮世絵師です。

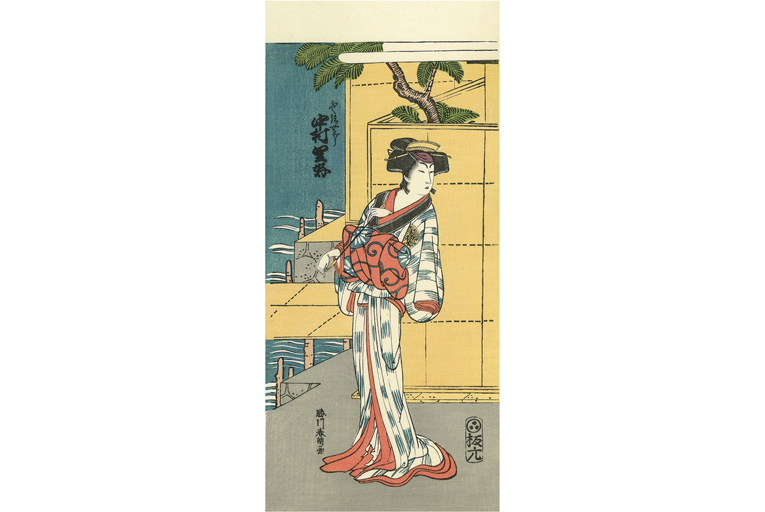

春朗期 1778年、北斎は19歳で役者似顔絵の第一人者・勝川春章に入門し、翌年には「勝川春朗」を名乗っています。師春章の画名から「春」の字を、師の別号・旭朗井(きょくろうせい)から「朗」の字を与えられ、絵師としての将来を期待されていたことがうかがえます。勝川派らしい役者絵や、美人画を中心に描き、当初は勝川派の画風を忠実に継承しようとした姿がうかがえますが、その後、次第に伸びやかな独自の画風を確立していきます。

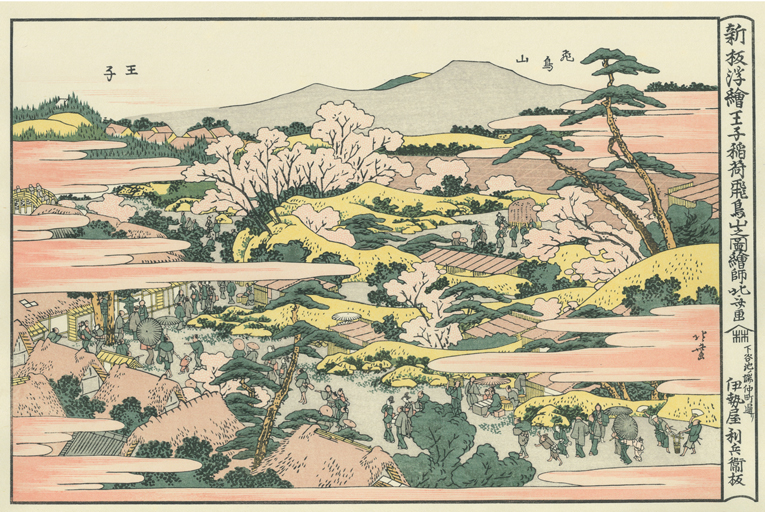

宗理期 師・勝川春章の死後、北斎は勝川派を去りました。そして1794年頃に琳派の流れを汲む「俵屋宗理」を襲名し、優美な画風の摺物や狂歌本の挿絵、また肉筆の美人画などを手掛けるようになります。1798年「北斎辰政」と改号した北斎は、独立した絵師として再出発しますが、引き続き宗理様式の画風で活動を続けます。1801年頃から再び錦絵の制作を始めた北斎は、西洋の透視図法に学んだ洋風風景画を多く手がけています。

*いずれもアダチ版復刻浮世絵(画像提供:アダチ伝統木版画技術保存財団)

葛飾北斎期・戴斗期 1805年、46歳から北斎は「葛飾北斎」の画号を用いました。この頃の北斎は、曲亭馬琴や柳亭種彦らの読本への挿絵に最も力を注いでいます。錦絵でも名所絵の揃物や戯画・おもちゃ絵を、また洗練された摺物や、妖艶な肉筆美人画などにも多彩な作例を残しています。 1810年頃から北斎は「載斗」を号し、絵手本の制作に傾注するようになりました。近年注目の集まる『北斎漫画』はこの頃の作品です。

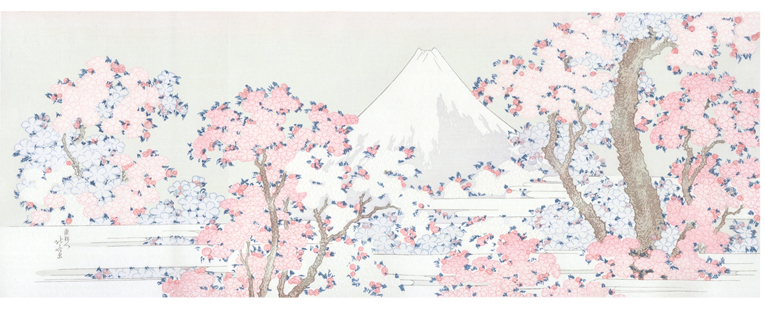

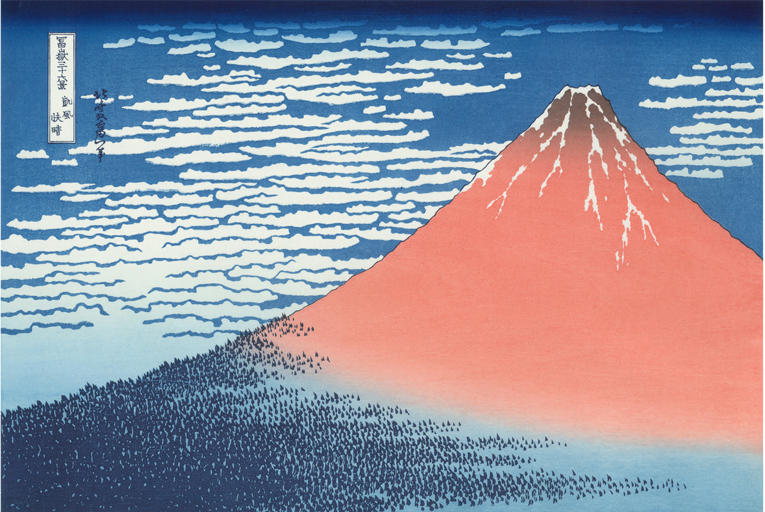

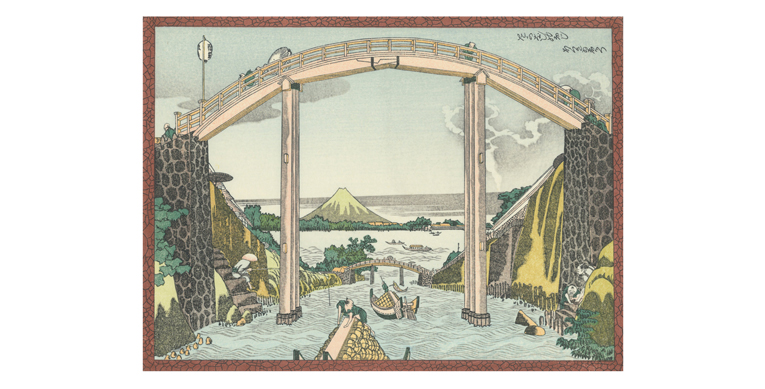

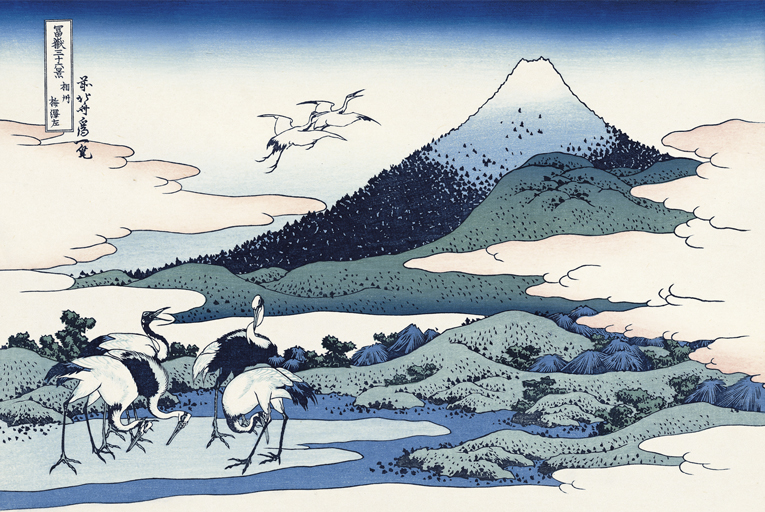

為一期 1820年、61歳から北斎は「為一」号を名乗っています。60代後半から70代前半までのわずかな期間、北斎は錦絵の制作に没頭し、「冨嶽三十六景」をはじめ、「諸国滝廻り」や「諸国名橋奇覧」、「百物語」など、彼の画業を代表する錦絵の作品を多く残しました。北斎の関心は風景だけでなく、花鳥や建築、歴史・古典の登場人物など、あらゆる対象に向けられており、森羅万象を描き出そうとしています。

*いすれもアダチ版復刻浮世絵(画像提供:アダチ伝統木版画技術保存財団)

画狂老人卍期 1834年、数々の富士山の名画を生み出してきた北斎は、その集大成となる絵本『富嶽百景』で「画狂老人卍」の号を初めて用い、巻末にはさらなる画技の向上への意欲を表明しています。最晩年の北斎は、風俗画としての浮世絵の枠組みにとらわれることなく、その画題は動植物などの自然や、宗教的なモチーフが増えていきました。死の間際まで画技を磨き続けることを望み、終生真の画家となることを追求しました。

4章-1:西洋美術と浮世絵〜西洋がもたらした新たな表現〜

◼︎オランダから日本へ――線遠近法が可能にした奥行きのある風景

一点透視図法(線遠近法 ※)は、西洋では15世紀に絵画技法の一つとして確立されました。日本へは江戸時代に、オランダから長崎へ輸入された蘭画(銅版画や本の挿絵)や、中国の版画を通じて伝わったといわれます。浮世絵への影響は大きく、絵師たちはこの新しい技法を用いて、芝居小屋の描写などを試み、これらは画面が前方に浮き出て見えることから「浮絵」と呼ばれ発展しました。(「浮絵」の由来には諸説あり)

和洋の画法を熱心に研究した北斎も、40代にいくつかの浮絵を制作しています。中にはオランダの銅版画風に描いた作品が数点あり、北斎の西洋への強い意識がみられます。

一方で、「たかばしのふじ」では、浮絵の表現を応用し遠近感を出しつつも、高く設けた橋脚の間から富士を覗かせたあたりに、その後の「冨獄三十六景」にも通ずる北斎特有の誇張表現が見られます。また、一点透視図法に近い構図で描かれた「冨獄三十六景」の「江戸日本橋」では、あえて平行線を崩し厳密な一点透視図法にはしておらず、北斎が西洋のエッセンスを取り入れながらも、独自の表現を追求し続けた姿勢が見てとれます。

※ 絵画において、ある一点を視点とし、近くを大きく、遠くを小さく描き、最終的に一点の消失点に収束させる空間表現法。

*いずれもアダチ版復刻浮世絵(画像提供:アダチ伝統木版画技術保存財団)

◼︎「ベロ藍」がなければ「神奈川沖浪裏」は生まれなかった?――人々が熱狂した色鮮やかな藍

1704年にドイツのベルリンで発見され、1747年に日本へ初めて輸入されたとされる化学的な合成顔料「プルシアンブルー」は、ベルリンから来た藍、という意味で「ベロ藍」と呼ばれました。当初は希少価値が高かったようですが、中国で安価に作られるようになってからは次第に輸入量も増え、天保期(1830-44)に浮世絵へ本格的に導入されたことで、人々はこの美しく鮮やかな藍を用いた作品を、こぞって買い求めました。

ベロ藍の登場は、浮世絵に大きな変化をもたらします。空や水の表現の幅が広がり、風景画が、美人画や役者絵とならぶ一大ジャンルへと発展します。また、葛飾北斎の弟子である渓斎英泉(1791-1848)は、藍の濃淡のみで描く「藍摺絵」を打ち出し、成功を収めます。

北斎の代表作「冨獄三十六景」は当初、藍摺絵のシリーズとして計画されていた記録も残っており、ベロ藍の発見がなければ、傑作「神奈川沖浪裏」を含む「冨獄三十六景」シリーズは生まれていなかったかもしれません。

コラム① ジャポニスム 浮世絵の波及

19世紀後半、万国博覧会などを通じて日本の美術工芸品が広く海外に紹介されたのをきっかけに、フランスを中心にヨーロッパで日本趣味が流行します。 「ジャポニスム」と呼ばれるこの運動は、ヨーロッパの様々な造形表現に影響を与えました。 もちろん浮世絵も、幕末から海外に持ち運ばれ、ジャポニスムを大きく牽引しました。

しかし当初、日本では浮世絵に芸術的価値があるとは考えられていませんでした。日本人にとって、浮世絵版画はあまりに身近で、ありふれたものだったのです。 輸出用の陶磁器の箱の中に、緩衝材代わりに詰められた『北斎漫画』が、ヨーロッパの人々を驚かせたというエピソードは、そのことをよく象徴しています。 印象派の画家たちをはじめとするヨーロッパの芸術家たちが、世界の美術史の中に埋もれかけていた浮世絵を、このとき発掘したのでした。

また芸術家たちだけでなく、良質な浮世絵を厳選し、広く紹介し、愛好家たちの手に届けた目利きの存在も欠かせません。 サミュエル・ビングや林忠正といったパリの美術商たちは、単に日本の美術工芸品を販売するだけでなく、展覧会を開催したり、出版物の刊行に携わるなど、日本文化の啓蒙に寄与する活動を行いました。

ジャポニスムは一時期の流行ではあったものの、この時期に多くの人が日本の浮世絵に触れる機会を得たことが、今日の浮世絵の世界的評価に繋がっています。 もしかしたら、あなたの遠いご先祖様が絵草紙屋で買った北斎の浮世絵が、世界中のコレクターの手を巡り巡って、どこかの美術館の所蔵品になっているかも知れません。

こうした浮世絵の流通と波及の歴史を考えるとき、いま世界中の人々が訪れる日本で、北斎の「神奈川沖浪裏」が紙幣の図柄となって流通するという現象は、少し不思議な感じがしますね。

4章-2:西洋美術と浮世絵〜西洋を席巻したジャポニスム〜

◼︎斬新で自由な視点が与えた 西洋画家たちへのインスピレーション

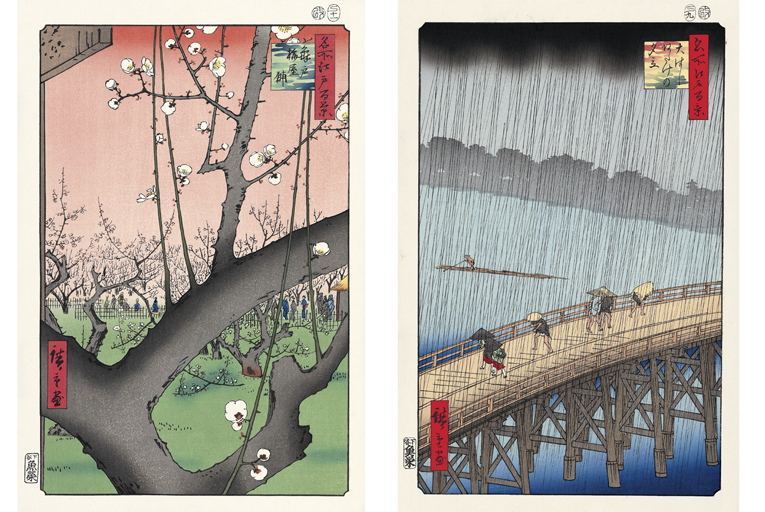

ジャポニスムが席巻した19世紀後半のヨーロッパは、写真が一般へ普及し始めた事などから、絵画に、写実性だけでない、芸術的表現の追求をする者が増えてきた時代でもありました。 その潮流の中で、例えば広重の「大はしあたけの夕立」に見られる、上から見下ろす鳥瞰図の構図や、「亀戸梅屋舗」のように、極端に木にクローズアップをして遠近感を出す手法(近像型構図)など、写実にとらわれない浮世絵の自由な発想は、西洋の画家たちに新しい視点をもたらしました。

*いずれもアダチ版復刻浮世絵(画像提供:アダチ伝統木版画技術保存財団)

浮世絵版画をコレクションしていたポール・ゴーギャンやトゥールーズ・ロートレックなど、多くの画家たちの作品には、その影響が強く見られます。とりわけフィンセント・ファン・ゴッホは、弟のテオとともに、400点以上の浮世絵を蒐集し、時にそれらの模写も行いました。

ゴッホ特有の色鮮やかな色彩表現や、大胆で自由な構図の根底には、浮世絵が大きな影響を与えていたと考えられるでしょう。

木や花越しに、その向こう側の景色を見通す構図は、北斎や広重が風景画を描く際に良く用いた手法です。近景と遠景を、木々を用いて明確に分けることで奥行きを生み出し、木々の間から風景を覗き見るような面白さも演出しています。北斎の「冨嶽三十六景 東海道程ヶ谷」は、クロード・モネの「ヴァランジュヴィルの風景」(1882年)や「陽を浴びるポプラ並木」(1891年)などに影響を与えたといわれています。ジャポニスム以降、同様の構図は、西洋絵画や版画作品で良く見られるようになり、浮世絵版画の影響があると考えられています。

◼︎ベロ藍の逆輸入 ~広重ブルーと北斎ブルー~

江戸の人々が熱狂した、鮮やかなドイツ由来の藍色は、浮世絵が海を渡った際に西洋の人々をも魅了します。 西洋において、インクや絵具は、紙やキャンバスの表面に定着させるための油などを混ぜるので、おおむね不透明でした。それに対し、日本の浮世絵版画は、水性の顔料を用いて、その粒子を職人の技術によって和紙の繊維の中にきめ込むため、絵具に定着剤を混ぜません。浮世絵では、素材そのものの透明感のある色を楽しむことができたのです。

*いずれもアダチ版復刻浮世絵(画像提供:アダチ伝統木版画技術保存財団)

印象派の画家たちは、身近な水辺や空の風景を、それまでの西洋風景画にはなかった明度の高い、明るい光を持った色彩で描きました。べロ藍や日本古来の青を併用し、透明感のある色彩で表情豊かにとらえられた浮世絵版画の日常風景は、印象派の画家たちに大きなインスピレーションを与えたとも考えられています。

コラム② オークションの落札価格が語る浮世絵の評価

本展冒頭では「神奈川沖浪裏」の、現在の評価を表す数字をご覧いただきました。しかし、ジャポニスムを通じて世界へと広まった浮世絵の評価は、北斎だけに限ったものではありません。

世界の美術館・博物館における、浮世絵版画所蔵点数を見てみると、ボストン美術館(米・マサチューセッツ)には約55,000点、ヴィクトリア&アルバート博物館(英・ロンドン)には、約25,000点の浮世絵が所蔵されています。また、ホノルル美術館(米・ハワイ)には約10,000点の浮世絵コレクションがあり、中でも広重の所蔵数は世界一を誇るとのこと。ここでも、大量生産された浮世絵ならではの、世界各地への広まりが感じられます。

また、浮世絵の経済的価値も、年々上がり続けています。

・東洲斎写楽「嵐竜蔵の金貸石部金吉」 約5,360万円(39.6万ユーロ)

Piasa(仏・パリ) 2009年10月

・喜多川歌麿「歌撰恋之部 深く忍恋」約8,800万円(74.5万ユーロ)

Beaussant-Lefevre & Christie's(仏・パリ) 2016年6月

・葛飾北斎「冨獄三十六景」全46図 約5億4,000万円 (355.9万ドル)

Christie's(米・ニューヨーク) 2024年03月

これらは世界の主だったオークションでの落札価格です。特に「冨獄三十六景」は2024年、約22年ぶりに全46図が揃いで出品されたことでも、大変話題になりました。

浮世絵版画の場合は特に、状態によって価格の変動も大きく、その魅力は、一概に経済的価値だけでは測れません。しかしこれらの高額な落札価格は、現代における浮世絵の評価を裏付ける上での、一つの指標であることには違いないでしょう。

江戸時代には、かけそば一杯の価格で庶民が楽しんでいたといわれる浮世絵。現代での価値を当時の人々が知ったら、きっと家宝として、末代まで大切に受け継いでいたのではないでしょうか。

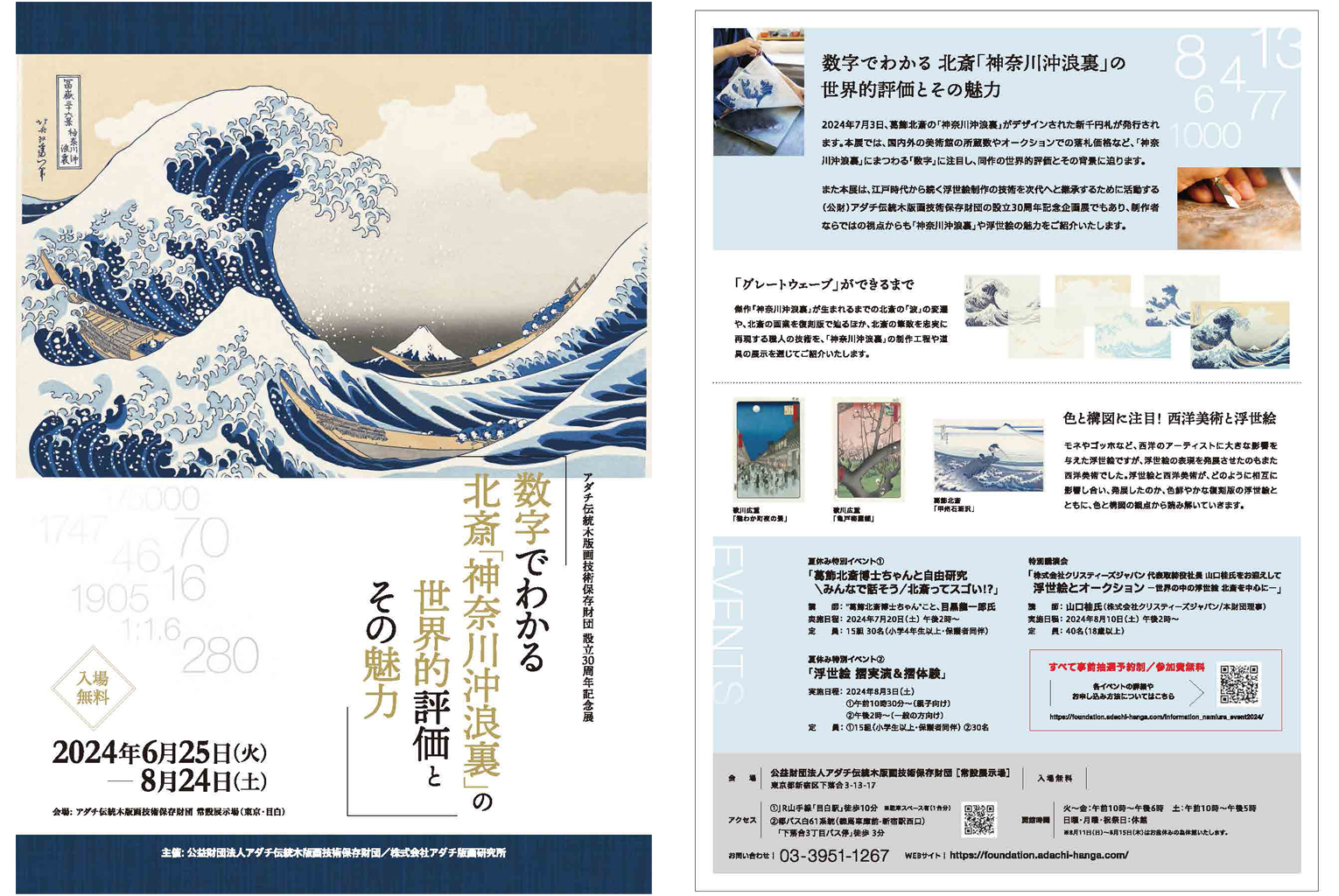

開催概要(記録)

【終了】数字でわかる 北斎「神奈川沖浪裏」の世界的評価とその魅力

会 期:2024年6月25日~8月24日 [計41日間開催]

時 間:火〜金曜日 10:00〜18:00/土曜日 10:00〜17:00

休業日:日・月曜日、祝祭日、8/13,14,15(臨時休業:8/16)

会 場:アダチ伝統木版画技術保存財団 常設展示場(東京都新宿区下落合3-13-17)

観覧料:無料

公式サイト:https://foundation.adachi-hanga.com/information_namiura24/

【関連イベント】

◆ 夏休み特別イベント①「葛飾北斎博士ちゃんと自由研究\みんなで話そう/ 北斎ってスゴい!?」

日時:2024年7月20日(土) 14:00~

講師:”葛飾北斎博士ちゃん”こと、目黒龍一郎氏

→イベントレポート記事(北斎今昔)

◆ 夏休み特別イベント② 浮世絵 摺の実演&摺体験

日時:2024年8月3日(土) ①10:30〜/②14:00〜

→イベントレポート記事(高田馬場経済新聞)

◆ 特別講演会 「浮世絵とオークション -世界の中の浮世絵 北斎を中心に-」

講師:山口桂氏(株式会社クリスティーズジャパン代表取締役社長・アダチ伝統木版画技術保存財団理事)

日時:2024年8月10日(土) 14:00〜

→イベントレポート記事(北斎今昔)

広報

◼︎ 展覧会フライヤー(PDFダウンロードはこちら)

◼︎ 掲載メディア

・読売新聞 2024年7月3日 朝刊 都内版「北斎の傑作 今こそ堪能」

・高田馬場経済新聞 2024年7月4日「新1000円札図案採用、北斎「神奈川沖浪裏」 下落合のアダチ版画が記念展」

・全東京新聞 2024年7月

・J-WAVE「PEOPLE'S ROASTERY」2024年8月6日放送「GO NEXT TOKYO」コーナー

- 記事をシェア:

- Tweet